バレエリュスチクルスvol3

火の鳥(1910)

バレエ・リュスの2回目の公演(1910)では「火の鳥」「シェエラザード」「謝肉祭」が上演されました。「シェエラザード」は前回聴いていただきましたね。大成功でした。「火の鳥」もまた大成功で、それまでまったく無名の新人だったストラヴィンスキーはこれで一気に人気作曲家になりました。

1910年はココ・シャネルがパリの中心・ヴァンドーム広場に初めてブティックを出店した年です。シャネルはストラヴィンスキーやバレエ・リュスと同時期に世に出て、非常に近い関係にあったのです。

「火の鳥」の頃からストラヴィンスキーはバレエリュスの中核となり、運営の会議にもメンバーとして参加するようになっていました。「火の鳥」はバレエリュスの人気の演目になって上演され続けました。

ストラヴィンスキーとバレエ・リュスはバレエにおける作曲家のあり方を完全に変えてしまいました。それまでのバレエの音楽は振付師が一小節ずつ細かく作曲家に注文して作られるのが普通でした。振付師の注文が絶対です。チャイコフスキーの三大バレエもマリインスキー劇場のプティパの細かい指示書に従って作られたものです。例えばプティパが「眠りの森の美女」の時にチャイコフスキーに出した指示は次のようなものです↓

「No14。オーロラは老婆が4分の3拍子で糸を紡いでいるのに気づく。音楽は次第にメロディアスなワルツに変わっていくが、突然休止。オーロラは指を突き刺す。叫び、痛み。血が流れる。緩やかな4分の4拍子、8小節。オーロラは踊り始める。眩暈…。(中略)オーロラはぐるぐる回り続け、息を切らして唐突に倒れる。これは24小節から32小節続かなければならない。」

どうですか、めちゃくちゃ細かいでしょう?拍子や小節数に至るまで厳格に指示されています。作曲家が自由にイメージを膨らませるような余地はありません。

チャイコフスキーはこうした指示に従ってひたすら職人的にあの素晴らしいバレエ音楽を作ったのです。

バレエの作曲家はみんなそうやって仕事をしました。まさに「職人」です。チャイコフスキーが凄いのは、そーゆー独裁的な指示にがんじがらめにされながらあのような感動的な音楽を書けたところなんです。職人仕事と芸術的霊感を矛盾せずに同居させることができた。

プティパの次世代の新しい振付師フォーキンは、相手が無名の新人作曲家・ストラヴィンスキーですから、当初はプティパのようなやり方で仕事しようと思ってました(何もわからない新人作曲家だしおれが教えてやらなきゃ、みたいな感じだったかもしれません)。しかし「火の鳥」のストラヴィンスキーとの仕事の進め方は結局プティパのやり方とは全く異なったものになりました。対等な芸術家同士の緊密でクリエイティブなコラボレーションになりました。ストラヴィンスキーがピアノを弾き、フォーキンが踊って、いちいち細かく相談しながら「火の鳥」は作られていったんです。

ストラヴィンスキーはこう言ってます。

「私は厳格な指摘が好きだ。.…フォーキンは毎回説教を繰り返すので、うんざりしたが….彼は私に多くのことを教えてくれた。」

お互いにこうしてしっかり主張しあって、時々うんざりしたりケンカしたりとかしながらも、作っていったんですね。実にいい感じでしょう?

ディアギレフはこうした芸術家同士のクリエイティブなコラボができる熱い場をバレエ・リュスで確立したんです。ダンサーと振付師だけでなく、音楽も美術も衣装も照明も指揮者も、みんなが芸術家として作品に意見をして積極的に関与しました。作品への関わり方が昔とは全然違います。こーゆー刺激的な場(坩堝ですね)を確立したのがディアギレフの凄いところなんです。「火の鳥」も美術家のバクストが多くのアイデアを提供したと言われています。「ペトルーシュカ」はブノワが深く関与し、「春の祭典」の骨子はストラヴィンスキーと美術のレーリッヒが作り上げたものです。

もちろんこーゆー場合、最終的にはどこかで誰かが独裁的に決断しないと企画が前に進まないこともありますね(こういうことがプロデューサーの重要な役割でもあります)。芸術家はそれぞれ「一国一城の主」。みんなわがままですから大変でしょう。会社とかで普通の仕事ができないから芸術家やってるんですからね。

そーゆー時のディアギレフは圧倒的でした。なんだかんだでうまくまとめてしまう。豪腕(゚ω゚)

さて、「火の鳥」を聴いていただくんですが、ディアギレフはもともと「火の鳥」の作曲をリャードフに依頼していました。でもリャードフがあまりにも仕事が遅くて間に合わないので、結局無名の新人ストラヴィンスキーに任せることにしたんです。このディアギレフの思い切った決断が歴史を変えることになったわけです。

実はストラヴィンスキーは当初「火の鳥」という題材にそれほど乗り気ではありませんでした。バレエ・リュス側が「リムスキーコルサコフ的な」音楽を望んでいることを彼は感じていて、そこが引っかかっていたのかもしれません。彼はもう未来の音楽を見ていていたのに、後退するのが嫌だったのでしょう。1910年のこの時点で彼は既に「生贄=春の祭典」に着手していたのですから…

それでもこれは彼にとっては初めての大仕事ですから一生懸命に作曲しました。「火の鳥」は今の我々にはごく普通に聴けるわかりやすい音楽ですが、当時の人々にとっては非常に過激な前衛で、「騒音」に近いものと捉える人も多かった。初演のオーケストラもダンサーたちもこの不協和音と複雑なリズムの音楽に困惑し、練習は難航しました。 …当初「火の鳥」はアンナ・パヴロワが踊るはずでしたが、パヴロワはストラヴィンスキーの音楽が大嫌いで「火の鳥」を降りてしまいます(実際彼女はストラヴィンスキーの音楽を「雑音のようだ」と言っています)。結局火の鳥はタマラ・カルサヴィナが踊りましたが、大好評を博しました。

「火の鳥」の物語

むかしむかし山々のはるかむこうの森にカスチェイ(コスチェイ)という魔法使いが住んでいた。カスチェイの城は魔法の果樹園の中に建っている。果樹園には金のリンゴがなる魔法の木があった。カスチェイは果樹園に無断で入るものを石に変えて、手下にしてしまう。

コスチェイを演じるゲオルギー・ミリャル

カスチェイは不死身だ。

彼の魂はその身体とは別の場所の卵の中にある。

卵の中の魂が無事なら、カスチェイは絶対に死なない。

(オリジナルの民話では、遠くの海の真ん中の島の樫の木の根もとに埋まっている箱の中に兎がいて、その兎の中の鴨の卵の中。超めんどくさい場所にあるのだ!)

コンスタンチン・ラヴロネンコ

カスチェイはツァレヴナ王女とその侍女の乙女たちを捕らえて城に閉じ込めていた。

森の中で迷っていたイワン王子はカスチェイの城のそばを通った。王子は金のりんごをついばもうとして果樹園を飛び回る火の鳥を見た。火の鳥があまりに美しいので王子は果樹園に入って火の鳥を捕まえた。火の鳥は王子に逃してくれるように懇願する。王子が火の鳥を逃してやると、火の鳥はお礼に羽を一枚残して飛んでいった。何かあったらこの羽に向かって助けを求めると火の鳥はいつでも飛んできて助けてくれると言うのだ。

火の鳥が飛び去ると、果樹園の木々の合間から捕われているツァヴレナ王女と侍女たちが姿を現した。 イワン王子はツァヴレナ王女に魅せられてしまう。

そこにカスチェイが現れ、王子を石に変えようとする。王子は火の鳥の羽を取り出して火の鳥を呼ぶ。火の鳥は見事な踊りでカスチェイと手下たちを惹きつけて疲れ果てるまで踊らせ、眠らせてしまう。王子は火の鳥に導かれてカスチェイの魂の入った卵を見つける。王子は卵を割ってカスチェイを倒した。石に変えられた人々は魔法が解けて元の姿に戻り、皆で楽しく踊る。イワン王子とツァヴレナ王女は皆に祝福されて結婚した。

「火の鳥」は複数のロシアの民話に基づいている。『アファナシエフ・ロシア民話集』(岩波文庫、上・下巻)で言えば「イワン王子と火の鳥と肺入り狼の話」「火の鳥とワシリーサ姫」「不死身のコシチェイ」などなど。「蛙の王女」にはカスチェイとバーバ・ヤガーが登場する。

では「火の鳥」からagostiによるピアノ独奏版で聴いてみましょう。凶暴な踊り、子守歌、フィナーレの三曲です。

お願いします。

久保登場、

演奏

退場。

余談:パヴロワ・山田耕筰・芥川龍之介

パヴロワはバレエ・リュスを去り、自分のカンパニーを作って世界中を公演して回ることになる。パヴロワのカンパニーの定番はフォーキンが彼女のために振り付けた「瀕死の白鳥」だった。これは大人気のナンバーになった。

パヴロワは1922年(大正11年)、日本でも公演(帝国劇場)し、芥川龍之介もこれを鑑賞して「僕は兎に角美しいものをみた」と称賛している。山田耕筰もドイツ留学中にパヴロワの舞台を観た(バレエリュスを去った頃のことだろう)。山田耕筰はこう語っている。「パヴロワを見られる人々に私の感じたことから御注意申したいのは、パヴロワからロシアン、バレーの真相を掴みたいと望まれるよりも、唯一の美しく咲き出た花として愛玩すればそれでいヽのである。

夢心地にまで引き入れるパヴロワの舞踊の境地は絶対のものなのであるから。」

ちなみに山田耕筰は留学中のバレエ・リュスのベルリン公演も体験している。耕筰はこう書いている

「ニジンスキィにもカルサヴィイナにも息を奪われた。バクストのデコォルにも眼を奪われた。….」このバレエリュスのベルリン公演にはリヒャルト・シュトラウスも来ていて、耕筰の近くに座っていたようです。大喜びで拍手をするシュトラウスを見て耕筰は「いよいよシトラウスが好きになりました。」とも書いてます。

(シュトラウスはバレエリュスのためにヨゼフの伝説を書くことになっていたので、公演を観にきたのだろう)。耕筰は「謝肉祭」も鑑賞して、「そして私は「カーニヴアル」の中に於ても只無精にニジンスキーが好になつた。これを初として私は七八回ニジンスキーの芸術に接してゐる。そしてニジンスキーを矢張異常な演技者と信ずるやうになつた。」「只無精にニジンスキーが好になつた」とまで書く。耕筰はニジンスキーに本当に夢中だったのだ。

さて、火の鳥の次はペトルーシュカです。

ペトルーシュカからの三章

1911年にはバレエ・リュスの三年目の公演が行われました。

演目は「薔薇の精」(ウェーバーの舞踏への勧誘)、「ペトルーシュカ」、リムスキー=コルサコフの「サトコ」「ナルシス」それからチャイコフスキーの「白鳥の湖」でした。「白鳥の湖」は二幕に縮小して上演されました。この時は名ヴァイオリニストのミッシャ・エルマンが、クシェンスカヤとニジンスキーのパ・ド・ドゥを弾きました(二幕のヴァイオリンソロのパ・ド・ドゥですよね。有名な場面です。)。エルマンがこれをピットで弾いてるなんてゴージャスですねえ✨夢のようだ。

「火の鳥」が大成功だったのでディアギレフは抜かりなくそれに続くストラヴィンスキーの新作を依頼していました。ストラヴィンスキーは依頼されたバレエではなくピアノ協奏曲を書いていました。ディアギレフは依頼した新しいバレエを聞かせてもらうつもりで、ニジンスキーと一緒にストラヴィンスキーを訪ねました。二人は春の祭典の原型=「生贄」が聴けると思っていたのです。しかしそこで聞かされたのは「生贄」ではなくピアノ協奏曲でした。でもディアギレフはこれがとても気に入って、これをバレエに直そうと提案したのです。デイアギレフは「操り人形の受難」というテーマを考えました。ストラヴィンスキーはディアギレフのリクエストに従ってピアノ協奏曲をふくらませて改作し、ロシアの民族舞曲も交え、カラフルなロシアのカーニヴァルを舞台にした人形の受難のドラマを書いたのです。これが「ペトルーシュカ」です。

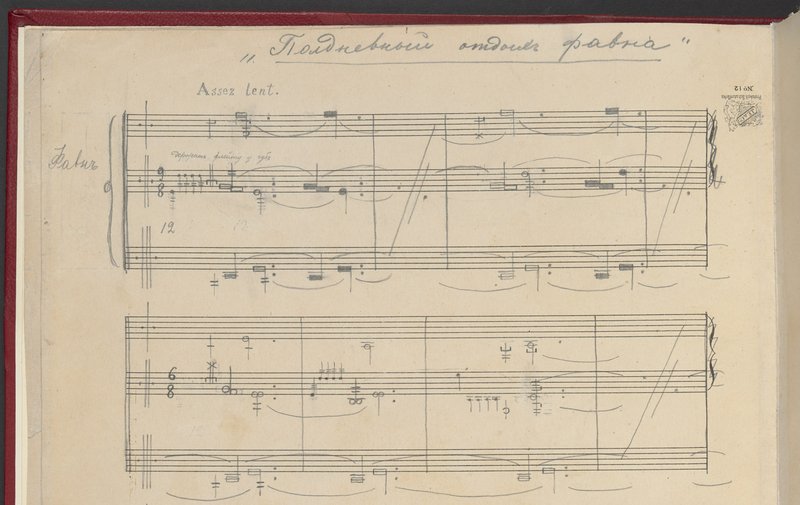

ブノワによるスケッチ(1911)

「ペトルーシュカ」の音楽は「火の鳥」よりもずっと難しいものでした。ダンサーたちはまごつくばかりで、「火の鳥」はどうにか理解できたフォーキンもペトルーシュカがなかなか理解できません。稽古は難航を極めました。ストラヴィンスキーとフォーキンもテンポのことで延々と言い争いを続けていました。

「ロシアの民謡やランナーのワルツ、流行歌などの様々な引用が気まぐれに組み合わされるパッチワークのような構造はオーケストラにも理解されず、奏者たちはげらげら笑いました(冗談音楽のように感じたのでしょう)。それはカーニヴァルの喧騒そのものの表現でした。ひとつひとつの素材は民謡や流行歌、ランナーのワルツなどわかりやすい音楽ばかりなのですが、その組み合わせ方が非常に複雑で前衛だったんです。いろんなリズムや調の音楽を同時に鳴らすので、ポリリズムやポリトーナルの状態が生まれてくるわけです。アイヴズの「宵闇のセントラルパーク」(1906)のような感覚です。指揮のモントゥーはこれが「冗談」ではないことをオケに納得させるために苦労したそうです。

現場はただでさえ大混乱なのに美術のブノワとディアギレフの言い争いが始まる…それはもう舞台そのままのカーニヴァルの喧騒みたいな混乱でした。カーニヴァルの舞台なので舞台上に物がやたら多い(まさにおもちゃ箱をひっくり返したような有様)、ダンサーたちはこれでは踊れないと文句を言う。….

それでも何とかまとまって初演の幕が開きました( なんとか幕は開くんですよね。そーゆーものなんです…(-_-;) )。

初演はニジンスキーがタイトルロールのペトルーシュカを演じて、センセーショナルな大成功になりました。ペトルーシュカはその後もバレエ・リュスの重要なレパートリーとして踊られ続けました。ニジンスキーの踊るペトルーシュカの映像が残されています👇

舞台はロシアの謝肉祭の賑やかな広場。

見せ物小屋があり、手品師たちが魔術を披露する….

人形たち(ペトルーシュカ・バレリーナ・ムーア人)に意識が宿り、受難のドラマが始まる。バレリーナに恋をしたペトルーシュカはムーア人に殺される….

フォーキンはこの作品がよく理解できなかったのですが、それでも素晴らしい振り付けをしました。人形のバレエですからもちろん「人形振り」が特徴になります。人形振りはバレエでは昔からある手法です。ラモーの「ピグマリオン」やドリーブの「コッペリア」は有名でしょう。フォーキンはそれをより現代的な感覚にして、残酷な悲喜劇として磨き直したのです。

フォーキンはバレエ・リュスで素晴らしい仕事をし続けてきました。しかしディアギレフは既に「ペトルーシュカ」よりもずっと前の時点で、「フォーキンの振り付けはもう古い」と判断していました。それでニジンスキーに振り付けをさせるようになったのです。ディアギレフがニジンスキーばかりを重用するようになって(ニジンスキーはかわいい愛人だし、そりゃ重用するでしょう💋)、フォーキンはおもしろくありません。結局ディアギレフと決裂し、ペトルーシュカの翌年1912年にフォーキンはバレエ・リュスをやめてしまう。「牧神の午後」でニジンスキーが振り付け家としてデビューする年です。

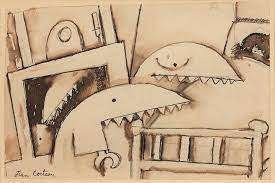

ジャン・コクトーはストラヴィンスキーに献呈された小説「ポトマック」で次のように書いている

『ロシア人の一座(バレエ・リュス)は、彼らが軽率に感動させたものすべてを、軽蔑することを僕に教えた。このフェニックスはふたたび生き返るにはみずからを焼かねばならぬということを教えているのである…..

このけばけばしく飾り立てられた蛹からストラヴィンスキーは生まれたのである。』

バレエ・リュスはまさに「フェニックス」のように自らを焼いて更新し続けたカンパニーだったのだ。

『芸術には、永遠の若さが必要だ。それは常に変化し、生まれ変わらなければならない』(ディアギレフ)

ペトルーシュカはもともとピアノ協奏曲として着想されたのでピアノがめっちゃ活躍します。だからピアノソロにアレンジしやすかったんですね。これから聞いていただく「ペトルーシュカからの三章」はアルトゥール・ルービンシュタインの依頼により1921年に編曲され、献呈されたものです。ルービンシュタインはストラヴィンスキーに「とびきり難しいピアノ曲を書いてくれ」と依頼したそうです……そうしたらルービンシュタインも苦戦するほどとんでもないモンスター級に難しいものができちゃった(^◇^;)

演奏至難な曲ですがストラヴィンスキーのピアノ独奏の作品の中では最も演奏頻度の高い曲で、とても人気があります。

ユジャ・ワンもレパートリーにしてますね!

では、聴いてみましょう!

松橋登場

演奏

退場

余談・ルービンシュタインの録音

ルービンシュタインのライブ録音(1961)をYou Tubeで聴くことができる。74歳の時の録音。ルービンシュタインは自分で頼んだくせに、この曲のスタジオ録音を固辞し続けた(スタジオでミスは許されないし…)だから、結局ライブ録音しか残っていない。実際このライブ録音はミスが多い。でもここで聴ける湧き立つような熱気は比類のないものだ。現代的で冷酷なほど異常に完璧なポリーニの有名な録音(1970)とは全く違うスタイルだが、これはストラヴィンスキーの同時代の音楽家による素晴らしい記録。一聴の価値あり。

余談・モントゥーのペトルーシュカ

初演の指揮を務めたピエール・モントゥーがボストン交響楽団を振った動画が見られるのは幸せなことだ。ステレオ録音も残されている。

ストラヴィンスキー指揮の録音もある(ペトルーシュカ、春の祭典、)

バーンスタインの紹介付き!でストラヴィンスキーが「火の鳥」を指揮する鮮明な動画も。

休憩。15分

後半はいよいよ春の祭典です。

春の祭典

1913年のバレエ・リュスの演目は「春の祭典」(ストラヴィンスキー)「遊戯」(ドビュッシー)「サロメの悲劇」(フローラン・シュミット)でした。「遊戯」や「サロメの悲劇」も意欲作でしたがあまりにもスキャンダラスな「春の祭典」の影に隠れた格好になって、あまり強い印象は与えられなかったようです。

「春の祭典」はストラヴィンスキー自身が提案した作品です。作曲家が作品の案を提案するなんて、かつてのバレエ界ではあり得ないことでした。こーゆーところがバレエ・リュスの凄さなんです

春の祭典は1913年5月29日にシャンゼリゼ劇場で初演され、音楽史上・バレエ史上に残る大スキャンダルになりました。有名な事件ですね。客同士の殴り合いも起こりました。客席には警察が入って騒ぎを鎮圧しなければならないほどのパニック状態になりました。この時のシャンゼリゼ劇場はまるで地震で揺れているかのようだったそうです。観客の野次、怒号、口笛などでオーケストラの音はよく聞こえません。そんな中でオーケストラは演奏し、ダンサーたちは踊ったんです。

余談・初演の模様

有名な話なので、ここでは映画「シャネルとストラヴィンスキー」の冒頭、春の祭典の初演の大騒動のシーンをあげておくにとどめよう。このシーンを観ればこの騒動のおおよその雰囲気はわかるだろう。👇

嘲笑とブーイングと野次とブラボーが激しく入り混じる客席。終始緊張した表情のストラヴィンスキー、顔面蒼白で舞台袖からダンサーたちに向かって指示を絶叫し続けるニジンスキー。冷静沈着に指揮を続ける指揮のピエール・モントゥー。余裕ある佇まいを崩さないディアギレフ。…この騒動を客席で興味深げに見守るシャネルといった具合に、初演の大混乱の様子を手際よく整理してあって、わかりやすいシーンになっている(やや整理しすぎの感もあるが…..)。

シャネルはこれ以降ストラヴィンスキーを経済的に援助し、春の祭典の公演の損失をディアギレフへの匿名の贈与で補填した。

ストラヴィンスキーの音楽は言うまでもなく超過激なものでしたが、それにしてもニジンスキーの振り付けもまた、それに輪をかけて異様なものでした。

膝を曲げ背中を丸め顔を傾けて、時には病的に震え、痙攣し、停止して硬直する。肘は鋭角を強調する。足を踏み鳴らす。トウで立ったりしません。これらは従来美しいとされていたバレエの伝統を完全に破壊するものでした。伝統的なバレエの動きは、優雅で、軽やかに地上を離れて天に向かってゆくのが基本ですが、春の祭典は足を踏み鳴らし、まったく正反対の方向性でした。でも、ここが大事なのですが、ニジンスキーの表現を可能にするためには伝統的なバレエの基礎訓練が絶対に必要だったことです。バレエ・リュスでのニジンスキーの振り付けは非常に革命的なものですが、それはやっぱりバレエの伝統に立脚していて伝統的なバレエの訓練なしでは成立しないものなのです(フォーキンの振り付けも同様)。何というパラドックスでしょう。

伝統を破壊するためには伝統が絶対に必要だった…

前年の1912年、ニジンスキーは既に「牧神の午後」で振付師としてデビューしていました。「牧神の午後」のエジプトのレリーフのような平面的な振り付けもまた異様で、内容もとびきりスキャンダラスでした(自慰行為そのものの動きもあってそれが問題視された…)ので激しい批判を浴びました。連続してスキャンダルに晒されたニジンスキーはさすがにかなり動揺したそうです。牧神は次回聴いていただきます。

モーリス・ラヴェルは春の祭典の初演の晩にストラヴィンスキーを擁護したので、会場でめちゃくちゃに攻撃されました。「とばっちり」ですね。この時のラヴェルは闘鶏のような獰猛な顔つきだったそうです。

レーリヒの衣装は古代ロシアの衣装を参考にした民俗的なもので、従来のバレエの衣装とは全く違うシンプルなものでした。

舞台装置もかなり簡素なものです。春の祭典の上演は美術や衣装をシンプルにして、ストラヴィンスキーの音楽とニジンスキーの振付に観客を集中させるようになっていました。

そして「春の祭典」はそのほとんどが群舞だけで出来上がっていることが大きな特徴です。これはスターダンサーが一人も出演しないコール・ド・バレエだけで踊られるバレエだったのです。いけにえのソロはありますが、これはあくまでもコール・ド・バレエの中のソロであってスターダンサーのソロとは別物です

。

ニジンスキーのハルサイは伝統的なバレエよりも、タンツテアターや暗黒舞踏に近かったと言っていいかもしれません。異常に先見的な作品だったのです。

余談:ディアギレフの対応

このスキャンダラスな初演のあと。ストラヴィンスキーはディアギレフとニジンスキーとレストランに行った。

ストラヴィンスキーはこう書いている

『公演のあと私たちは昂奮していた。腹が立ち、胸がむかついたが……幸せだった。[中略]ディアギレフはただひとこと「まったく期待通りだ」と言った。彼は見るからに満足そうだった。彼ほどすばやく宣伝の価値を理解する人間は他にいない。ディアギレフは、その夜起きたことがじつにいい宣伝になるということを、即座に見抜いたのだ。ヴェネツィアのホテルで私が初めてこの曲を弾いてきかせたときから、ディアギレフは、あの晩のようなスキャンダルが起きる可能性を考えていたに違いない。』

実際ディアギレフは初演の前にダンサーたちに、騒ぎになっても冷静に踊り続けるように、指揮のモントゥーには 決して演奏をやめないようにと言っていた。

ディアギレフは「何が起ころうと、この作品を最後まで上演しなくてはいけない。」と言った。

そう、ディアギレフにはこの騒動は想定内であり、全てを予見してコントロールしていたのだ….

ディアギレフ! なんという恐ろしい男!

では、春の祭典のピアノ連弾版を聴いてみましょう。これはストラヴィンスキー自身のアレンジです。この連弾版は1913年の初演よりも前に出版されていました。これはバレエの稽古用に必要だったのでしょう。だから当然初演より前に必要になります。なお、よく演奏される2台ピアノの版は作曲者自身の編曲ではありません。ストラヴィンスキー自身による正当なアレンジはこの連弾版だけです。

ではお願いします

松橋、久保登場

演奏

カーテンコール

アンコール(フォーレ・パヴァーヌBenfeld編・連弾版)

余談:ドビュッシーとストラヴィンスキー

ドビュッシーとストラヴィンスキーはお互いの音楽が大好きだった。1912年の初演の数日前に二人は一緒に「春の祭典」の連弾版を試奏している。この時ドビュッシーはセコンドを担当した。この連弾の思い出についてドビュッシーは「美しい悪夢のように私に取りついて離れず、その物凄い印象を再び味わおうと私は空しく試みています」と書いている。ドビュッシーにとってハルサイは本当に凄まじい衝撃だったのだ。

余談・舞踏譜

ニジンスキーのハルサイの振り付けは残っていない。今上演されているニジンスキーの振り付けは当時の資料や、関係者の証言などから復元された版だ。フォーキンは振り付けの権利を守るために活動した人なので、そのために(かなり意識的に)舞踏譜を残しているが、ニジンスキーはそーゆーことを考えていなかったし、彼にはそんな余裕もなかっただろう。彼の舞踏譜で残っているのは「牧神の午後」だけだ↓

ニジンスキーは春の祭典の翌年1914年、熱狂的なニジンスキーの追っかけのロモラという女性にめっちゃ迫られ、いきなり結婚してしまった。ガチでゲイだったディアギレフと違ってニジンスキーは「バイ」だったから女性とも結婚しちゃう。愛人にいきなり裏切られたディアギレフは怒り狂い、ニジンスキーを解雇する。ディアギレフは愛人と天才的スターダンサー・振付家を一気に失ってしまった。ニジンスキーはなぜディアギレフが激怒したのか全く理解していなかったらしい。その「世間知らずなまでの純真さ(M・エクスタインズ)」こそが彼の魅力の核心だった。ミシアがニジンスキーを評した「天才に恵まれた白痴」という言葉は極論でもなかったということだろう…。

ニジンスキーはその後徐々に精神を病んでゆく。1915年には戦争で捕虜になって、精神状態は更に悪化(統合失調症)。1916年にはバレエリュスのアメリカツアーに参加することを条件に捕虜から解放され、アメリカで最後の振付作品「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快な悪戯」を上演(これは今回のチクルスの最終回に聴いて頂きます)。

ニジンスキーは1917年バレエリュスのブエノスアイレス公演で「薔薇の精」と「ペトルーシュカ」を踊った。これがバレエ・リュスでの彼の最後の踊りだった。『彼の悲劇的な最期を象徴しているような二つのバレエ「薔薇の精」では窓から飛び出して永遠に戻って来なかった。「ペトルーシュカ」ではムーア人に殺され、再び生命が宿ることはなかった』(セルゲイ・グリゴリエフ)

ニジンスキーは1919年の小さな公演以降は全く踊ることができなくなり、1950年にロンドンで亡くなるまでは完全に正気を失い、ただ精神病院をたらい回しにされるだけだった。スイスのサナトリウムで書いた手記は日本語訳が出ている。

(男性器の名称「ちんこ」だけを延々と数ページにわたって書き続けるなど、ニジンスキーの狂気がダイレクトに伝わってくる異常な本。あまりおすすめはしないが、興味ある方は読んでみてもいいと思う)

ニジンスキーがバレエリュスでスターダンサーとして活動したのは1909年〜1913年と1916年だけだった…

その後、バレエ・リュスにはレオニード・マシーンやセルジュ・リファール、バランシンといった新しい才能も登場し、新しい表現を追求していくことになるが、やはりニジンスキーの存在だけは特別で「唯一無二」だったといえよう。

余談:映画「シャネルとストラヴィンスキー」「ニジンスキー」

ヤン・クーネン監督

「シャネルとストラヴィンスキー」(2010)

冒頭のシャンゼリゼ劇場での「春の祭典」スキャンダルのシーンだけでも一見の価値あり。音楽を志している人は必見。

オケピットに入る楽員たちに声をかけるピエール・モントゥーのシーンがある。その台詞が素晴らしい。

めっちゃ感動する。

「リズムをはっきり刻め、メロディーは忘れろ。

チャイコフスキー、ワーグナー、シュトラウスも忘れろ。

指揮についてこい。」

ああ!ついていきたい!男の中の男だ!

ストラヴィンスキーが「火の鳥」で大成功を収めた1910年。ココ・シャネルもパリのヴァンドーム広場にブティック「シャネル・モード」を開店。シャネルもストラヴィンスキーも1910年から本格的に活躍し始めたのだ。

ハーバート・ロス監督の「ニジンスキー」(1980)では「春の祭典」の稽古のシーンが描かれる。異常にエキサイトしたニジンスキーが最後にシェイク!と絶叫し、ジャンプして倒れるのだが、これは非常にいい場面だと思う。おそらくリトミックのマリー・ランベールと思われる女性が、異常な興奮状態にあるニジンスキーの脇で冷静にリズムをカウントし続けているのがおもしろい。この作品はこーゆー細かいところが本当に良くできていて見飽きることがない。

ハーバート・ロスの「ニジンスキー」は「春の祭典」以上に「ペトルーシュカ」を前面に出しているのが特徴だ。ニジンスキーの悲劇的生涯をそのまま「人形(ペトルーシュカ)の受難」になぞらえているのだ。

そーゆーところを別にしても、この映画のペトルーシュカの場面は最高に素晴らしい👇。

余談:「遊戯」

1912年の「牧神の午後」のあとドビュッシーはディアギレフから新作バレエの音楽の依頼を受ける。ニジンスキーは白い服を着てテニスに興じる人々を見て浮かんだ着想を、ディアギレフの性的欲望に結びつけて男性ダンサー三人による同性愛的バレエを構想した・(ゲイのディアギレフは二人の男と同時にセックス=3Pをしたがっていた…ニジンスキーはそれを舞台でやろうとしたのだ)。最終的にはディアギレフの指示で一人の男と二人の女の子のゲームというごく穏健な設定に変えられた。テニスのゲームに恋愛ゲームが重ねられる。

当初、ドビュッシーは「馬鹿げている。音楽的でもない。音楽をつけようなんて気はまったく起こらない!」と言ってこの依頼を断ろうとしたが、ギャラが倍になったので引き受けて作曲し始めた(^◇^;)

ドビュッシーは「シナリオはくだらないが心情の機微がうかがえ、当然音楽をつけてよいと考えた」と書いている。

ちゃっかりしてる…。

(まあ、人間はみんなだいたいこんなものだ)

「遊戯」は長く顧みられることがなかったが、近年ではその音楽の革新性が理解されるようになり、20世紀のバレエ音楽の傑作として高く評価されるようになった。ドビュッシーは台本に忠実にしたがって作曲した。オーケストラは大編成だが、非常に室内楽的で繊細な手つきで扱われ、全ての楽器が一度に音を鳴らす箇所はひとつもない。

これは「牧神」に続くニジンスキーの振り付け第二作となり「春の祭典」と同じ1913年に初演された。「遊戯」は完全に「春の祭典」の陰に隠れた格好になった。難しい「春の祭典」に多くの時間が割かれ、「遊戯」の稽古を犠牲にせざるを得なかった。「遊戯」の稽古は一向に進まない。困惑するダンサーたち。心配したディアギレフが稽古に行ってみるともうすぐ初演なのにニジンスキーは稽古場の真ん中でただ立ちつくして放心してた。ダンサーたちの雰囲気はもちろん険悪だったが、そのまま初演の日がやってきてしまう。それでもなんとか振り付けは仕上がって、幕が上がった。

バレエ・リュスで「現代」が舞台になるのはこれが初だ。テニスウェアがそのまま衣装になった(つまり当時のスポーツウェアそのまんま)。振り付けも極めてモダンなものだった。観客はニジンスキーの斬新な振り付けにただ当惑するばかり。ニジンスキーは観客が彼の芸術的意図を全く理解しないなどとは予想もしていなかったようだ。自分の表現の前衛性について全く無自覚だった…

ドビュッシーもニジンスキーの振り付けについて「無意味な実験」と評していて、初演の時も振り付けに嫌気がさして途中で席を立ったそうだ….

近年は「遊戯」のニジンスキーの振り付けも見直されてきているが、まだ「牧神の午後」や「春の祭典」のようには受け入れられていないようだ。

ハーバート・ロスの「ニジンスキー」では「遊戯」の上演の場面がけっこう長く扱われている。ゲイについてしっかり描く映画なので、その点から「遊戯」は絶対に外せないだろう….。

余談:リトミックと春の祭典

バレエ・リュスのダンサーたちはストラヴィンスキーの「火の鳥」や「ペトルーシュカ」「春の祭典」と順番に複雑さを増してゆくリズムが理解できなかった。

稽古は難航し、何度やっても終わらない。振り付けのフォーキンですら「ペトルーシュカ」のリズムを理解できなかったし、ニジンスキーに至っては通常の楽譜の読み方すらわかっていない。でもディアギレフはニジンスキーに「春の祭典」の振り付けをやらせたい。彼はリズムをただ感覚的に捉えているだけだから、ダンサーたちにうまく伝えることができない。ディアギレフは「火の鳥」の時から複雑なリズムに困惑するダンサーを見てそのことについて考えていたのだろう。火の鳥がダメなら、もちろん「犠牲(いけにえ)=春の祭典」など不可能だ。稽古が長いとその分金もかかる….ダンサーたちがリズムを理解できるようになれば稽古の時間も短くなって経済的だし表現の質も上がる。彼はそんな風に考えただろう。

ストラヴィンスキーはニジンスキーの振り付けを高く評価しながらも以下のように述べている。「ニジンスキーはこの舞踏の劇的な性格を非常に的確に把握したが、それを理解しやすい形で表現することに何度も失敗した。彼は不器用であるか、あるいは洞察力が欠如しているためすべてを複雑化したのである」ニジンスキーは不器用な上に振付師としてもまだ新人で経験も浅かった…

ディアギレフはリトミック(ユーリズミックス)のジャック・ダルクローズに興味を持ち、助けを求めた。ディアギレフはニジンスキーを連れてダルクローズのもとに通い、「春の祭典」の稽古のためにダルクローズの弟子のマリー・ランベールを雇った。ニジンスキーは楽譜が読めなかったので、ハルサイの難しい変拍子を理解することができなかったのだ。ランベールは春の祭典の複雑なリズムをダンサーたちに解析して説明してニジンスキーを補助。リトミックの手法でダンサーたちを指導した。

彼女のリトミックの指導に馴染めず嫌気がさしていたダンサーたちはランベールのことをふざけて「リズムちゃん」と呼んでいた(^◇^;)

ニジンスキーの「春の祭典」の振り付けは根底に「リトミック」があったのだ。ストラヴィンスキーもニジンスキーに楽譜の基本を教えたという。いろんな助けがあったんだなあ….そう、ニジンスキーは音楽の知識がほぼないのにハルサイを振り付けたのだ。すごすぎ…(-_-;)

ハーバート・ロスの映画でもリズムが全くわからないニジンスキーにストラヴィンスキーがブチ切れる場面がある(^◇^;)

リトミックは日本では子供の基礎教育のイメージが強いが、実はそんなに単純なものではない。多くのダンサーたちがリトミックを学んでいるし、音大で教えられることもある。(リトミックはソルフェージュと密接な関係があるのだ)バレエ・リュスのダンサーたちはバレエの古典的な基礎で育ったプロフェッショナルたちだから、そう簡単に新しい考え方には馴染めない。イサドラ・ダンカンもダルクローズも、従来の古典バレエで音楽の役割が付随的なものになっていることを問題視していた(昔はダンサーの個性や個人の解釈など邪魔だったのだ)。コルセットやトウシューズでガチガチに締め付けられた身体を解放し、常人には不可能な跳躍や回転などの超絶技巧からダンスを解放しようとした。そして、「音楽を内発的な自然な動きとして表現すること」を目指した。リトミックはそのためのリズム教育なのだ。

繰り返しになるが、フォーキンやニジンスキーが目指した古典バレエを否定する表現を達成するためには、伝統的で厳しいバレエの基礎が不可欠だった。この逆説が難しいところだ。時代の大きな変化の最前線のそのまた中心で踊っていたバレエ・リュスのダンサーたちは伝統と革新の間で引き裂かれながら踊っていたのだ。凄い!

余談:モーリス・ベジャールとピナ・バウシュの春の祭典

ニジンスキーの後も、様々なカンパニーが「春の祭典」に挑戦してきた。振付師を奮い立たせる何かがあるんだろう。

中でも突出して有名なのはベジャールとピナ・バウシュの振り付けだろう。

ベジャールの振り付けは男性と女性をくっきりと分けているのが特徴。前半は男性ダンサー中心。後半は生贄が出るところまでは女性ダンサー中心になっている。

ピ

ナ・バウシュの春の祭典も、第一部は男女が一応分けられて群舞が展開されるが、徐々に男女入り乱れた踊りになってゆく、終盤では赤い衣装の「犠牲(いけにえ)」の女性ダンサーが狂ったように踊る様をほとんど立ち尽くしたまま見つめ続ける(男女は分けられずランダムに立つ)。

徹底して「エロス」にこだわり抜いて、ダイナミックかつゴージャスにハルサイを構成したベジャールよりも、ピナ・バウシュは強く「犠牲」にこだわっていると言えよう。ピナ・バウシュの方が考え方としては よりニジンスキーに近いように思える。ニジンスキーの振り付けも終盤に群舞に目立った動きはほとんどなく、ただ「犠牲」の周りに付き従っている感じになっている。

ジャン・コクトー、春の祭典、ポトマック

フランスの詩人ジャン・コクトーは1909年のバレエ・リュスの旗揚げ公演にすっかり夢中になり、6週に渡って公演に通い詰めた。コクトーは当時19歳だった。コクトーはまもなくミシア・セールのサロンでディアギレフと知り合い、すぐにバレエ・リュスに親しく出入りするようになって、楽屋に入り浸りになった。

コクトーが大好きなニジンスキーの踊りを観るのは、決まって舞台袖か、ディアギレフがいる桟敷席からだった。彼は本当に深くバレエリュスに入り込んでいたのだ。ほとんど一座の身内のように。

。コクトーはディアギレフに頼まれて1911年の公演のための宣伝用ポスターを二枚作成した。

ある日、ディアギレフはコクトーに言った。「ジャン、ぼくを驚かせてごらん!」このひと言はコクトーの人生にとって決定的なものになった。コクトーはこのことについて次のように振り返っている

「この瞬間から、私は死んで、生き返る決心をした。」

幼い頃に父を亡くしていたコクトーにとって、ディアギレフは父性的かつ挑発的な存在だった。それは乗り越えるべき絶壁のようにいつも彼の前に立ちはだかる圧倒的な父性だった。そしてコクトーはいつの間にかバレエ・リュスの中枢にいるようになっていた。

コクトーはもちろん1913年の春の祭典の初演を体験している。それはとんでもなくショッキングな出来事だった。

コクトーはハルサイの衝撃の中で処女小説「ポトマック」を書き始める。1914年、コクトーはスイスに赴き、計画中の新作バレエ「ダヴィデ」のことでストラヴィンスキーに会った。コクトーはそのままスイスに滞在し、「ポトマック」を書き上げた。「ポトマック」はストラヴィンスキーに捧げられルコとになる。ポトマックはデッサン、アフォリズム、寓話、散文、詩、手紙などから構成される破格の作品になった。

「君のなかで世間が非難されるところのものを、十分に手に入れて育てあげたまえ、それがほかならぬ君なのだから。」(ポトマック)

ここから先は

¥ 300

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?