[ 連載 ] 鉢の木物語 〜第二章〜

鉢の木物語〜第二章〜掲載にあたって

代表取締役 藤川 譲治

2022年2月13日に第一章をnote にアップして、はや桜の季節を迎えています。改めて、大正・戦前・戦中・戦後の様子を、母の目に映った光景をとおして振り返ると、その底流には、近世100年の歴史にも通じる世界が見えてきました。

現場の最前線で、一生過ごした鉢の木創業者千葉ウメの息づかいが、蘇ってくるようです。

80年前、ドイツ・アメリカ・ロシアの外交官とホテルという職場を通して、関わりを持っていた母が、もし存命で、100年前のパンデミック、そして今回のロシアの侵攻をどのように感じるか、感慨深く思います。

尚、創業者の母、山中湖ニューグランドホテルで支配人をしていた父、更にこの紙面に登場する、大野三夫様始め多くの方が既に他界されております。謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

母の語りから、文章に起こして頂いた鎌倉在住のコピーライター「木井 瑛瑠泰」さんにこの場を借りてお礼申し上げます。

働く喜び、生きる喜び

創業者 千葉ウメ

主婦だった私が始めた食べ物屋ですが、幼い頃の故郷での体験や若い頃に経験してきたことすべてが、仕事に生かされるのだとよく実感いたします。

『鉢の木』らしさをかもし出しているものは、そんな事ごとにも根ざしているのでしょう。そこで少し、そんな思い出話などもこの機会にお話したいと思います。

ふるさと岩手の自然

店を始めた頃のわが家の周囲といえば、まだ建物が多くなく、野草や花がふんだんに息づいていました。フキノトウ、セリ、コゴミ、ゼンマイ、タラの芽などの山菜を摘んでは天ぷらなどちょっとした料理を作ったものです。スミレやタンポポをはじめ草花も色とりどりに咲いていました。私はもともと花屋さんで売っている花よりも、野に咲く小さな花に惹かれます。

店をやるようになってからは、おいしい料理とともに、常に季節の花を絶やさないよう心がけてきました。こうした自然を愛する心は、山間の村に生まれ育ったことも影響しているかもしれません。私のふるさとは、岩手県九戸郡葛巻村。

青森県寄りの北部にあり、村を縦断するように馬淵川が流れる静かな山里でした。生家は土木業を営んでおり、私はそこの五人兄妹の長女として、大正五年六月一日に生まれました。

役場への届けが六月ということですが、昔のことですから、ウメという名前からすれば三月か四月に生まれたのではないかと思います。

汽車に乗るには沼宮内という東北本線の小さな駅が最寄り駅、そこまで行くにはずいぶんかかったように記憶しています。子供の遊び場は山や川。

私は山歩きが大好きでした。一人でも平気で山に入って遊びました。

岩手は、民話のふるさとと言われるところで、部落にはそういう話の得意なおばあちゃんがいたものです。私もいろいろな話を聞きましたが、不思議と怖くありませんでした。「一人で山に入るとキツネにだまされるよ」ともよく言うおばあちゃんがいたものです。実際、山の中でキツネに遭遇したこともあります。でも、私にとっては山は決して怖いところではなく、魅力の宝庫だったのです。春は山菜がいっぱい。

ゼンマイ、ワラビ、シオデ、ノビル、ニラ、カタクリ。秋は栗拾い。山栗は

小振りでも甘くておいしいので、せっせと集めました。栗がたくさん拾えるところ、キノコがたくさん生えているところ、などなど、山のことを自分の庭のように知っているつもりでした。こうした山の暮らしの知恵も、店づくりに知らず知らずに生かされたと思います。

ふるさとの食材、母の味

父は人を使って土木の仕事をしていましたが、家族が食べるくらいの野菜を賄う畑をやっていましたし、ウサギ、鶏、豚も飼っていました。動物の世話は私たち子供の役目。周りの友達の家はほとんどが農家で、今日は麦踏みだと聞くと、私は嬉々として手伝いに行きました。寒い土地柄、作物といえば、かぼちゃ、じゃがいもなどが穫れました。りんごは作っているものもありましたが、たいていの家の庭先にはりんごの木が植えてあって秋には可愛い実がなりました。蕎麦の産地としても有名なところです。つい先頃まで『鉢の木』の蕎麦はいつもここ葛巻産のものを取り寄せていました。母にねだってよく作ってもらったおやつは、砂糖を使わずに塩だけで煮た塩小豆を、そば粉の練ったものに包んで焼いたもの。

『鉢の木』を始めてからその味を思い出して、塩小豆とそば粉で小さなお団子にしてお客様に出したことがあるのです。とても喜ばれ、さらに後日「糖尿病の父にも食べさせたいから作ってほしい」と再度依頼をいただき、せっせと作ったことを覚えています。

雪国らしい思い出といえば、まずそり遊び。木箱の底に板を打ち付けた手製のそりで、家の裏山の斜面を一気に滑るのです。裏山には柏の木がたくさん立っていて、スピードを上げつつ木にぶつからないようにそりの舵を取るのが腕の見せどころ。家の前に小さな川が流れていて、父が掛けた木の橋があったのですが、お転婆な私はそりでその橋から落ちたことがありました。特別な行事の時は、大きな馬そりを山に押し上げて大勢で乗って滑ります。冬はこの馬そりが主な交通手段でもありました。

学校帰りに知り合いの馬そりが通ると歓声をあげて追いかけて乗せてもらったものでした。家の中には、土間をあがってすぐの部屋に幅一間くらいの大きな囲炉裏があって、一抱えもありそうな大きい木の根っこを常に燃やしていました。

薪などよりずっと火もちがいいからでしょうか、一晩中囲炉裏の火の気は絶えなかったと思います。燃やした木の根っこは最後は燠(おき)といって炭のようになるんです。それで、魚やさつまいもを焼いて食べます。油ののったニシンなどを焼くと、いい匂いが家中に流れました。囲炉裏の上の天井から自在鉤を吊して鍋がかけられるようになっていて、調理はもっぱら囲炉裏端でしていました。

マツタケを和紙にくるんで灰の中に埋めておくと実にいい具合に焼けておいしかったのも覚えています。専門的な料理は習ってはいませんが、食材を大切に生かし、味わう喜びは体で覚えていたように思います。

家事見習い、そしてホテルのメイドに

大自然と戯れ、温かな家族の中で楽しい子供時代を過ごした私は、学校を卒業すると、兄のつてで上京し、三菱の岩崎家の執事宅で家事見習いをすることになりました。

やがて、そのお宅の御主人が箱根強羅ホテルの重役だったことから、そこで働いてみないかと言われて、移りました。二十二、三の頃のことです。世の中はきな臭い流れが感じられており、やがて戦争勃発。それから終戦まで、私はこのホテルに勤めていました。日本人の多くが空襲にさらされ、生活がどんどん苦しくなる時代において、私は隔離されたかのように、ほとんど外国人専用のようなこのホテルで、空襲を受けることもなく、物資の不足もあまり知らずに過ごすことになりました。ホテルでの仕事はいわゆるメイドの仕事でしたが、今になって思うと、お客様へのおもてなしの基本はもとより、気配りやマナーをきっちり身につけられたよい機会でした。お客さまと廊下ですれ違う時はこちらが重い物を持っていても必ず一歩引いて黙礼し、お客様を先にお通しすること。お客様に食事などを運ぶ時は、自分の息がかからないようにお盆をしっかり捧げ持つこと。

お客様に対してにこやかな笑顔は大切だけれど、むやみに笑ってはいけないこと。など、きっちり仕込まれました。あくまでもお客様のために、が基本。どんな時も自分が一歩引いて、という立場をわきまえる。それを頭において行動すると、自然と洗練された気配りができるようになるものだと先輩から言われたものです。

グラス磨き、階段の手すりの真鍮磨きなどもきれいに仕上げるプロのコツが

あるのです。そういうさまざまなことを日々、体で覚えていきました。

仕事の合間には、お茶やお花のお稽古もありました。また、外国のお客様が多くダンスを好まれたので、時には私たち従業員も教えてもらったりして、楽しい雰囲気の現場でした。

海外からのお客様

私が働き始めた頃は日本がドイツやイタリアと同盟を結んで間もない頃で、

裕福なドイツ人の家族が大勢滞在していましたが、やがて戦争が激しくなり、上からの命令でしょうか、ロシア人の外交官とその家族の収容所になっていきました。ホテルの方針で私もロシア語を勉強されられたものです。

従業員も、若い男性には次々と召集令状が届き、最盛期には百人余りいた

ものがどんどん少なくなっていきました。ロシア人は陽気で、毎晩のように

パーティーを開いて、にぎやかに過ごしていました。

甘いものと紅茶が好きなようでした。紅茶は大きな角砂糖をかじりながら何杯も飲むし、チョコレート菓子などをよく食べます。当時、白い米はさすがに不足していたものの、小麦粉はあり、パンはよく焼いていました。

終戦の時のことはよく覚えています。ロシアの外交官の方々ですから特殊な情報網があったようで、終戦の一日前に「皆さん、喜びなさい。

戦争が終わりましたよ」と私たち日本人の従業員に教えてくれたのです。

そうわかっていても、あの八月十五日正午の玉音放送を聞いた時は、皆でわあわあ泣きました。終戦とともに、箱根強羅ホテルは進駐軍に接収され、ロシア人は去り、アメリカ兵が来るようになりました。

まさに時代の変化、世界情勢の変化とともに私のもてなすお客様も変わっていったといえましょう。

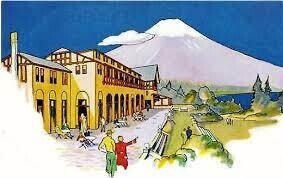

山中湖ニューグランドホテルへ

終戦後まもなく、私は山中湖のニューグランドホテルに派遣されました。

そこも進駐軍に接収され、アメリカ兵たちの休暇用に使用されていました。

箱根のホテルでずっとドイツ人やロシア人と一緒にいて、戦時中でも

比較的不自由のない生活をしていた私たちにとっても、進駐軍の物資の

豊かさは驚くほどで、クリスマスの頃などはチョコレート、バター、クルミ

などが山ほど届き、私たち従業員にも分けてくれました。

お花を飾るのにも、山中湖から神奈川県の平塚まで、バス一台を貸し切って

買い出しに行くのです。それは私の役目で、たった一人でその大きなバスに

乗り、山中湖から平塚までバスに揺られて行きます。

車窓から見る日本の人々は疲弊しきっていて、自分が別世界にいるような、

一人だけバスに乗っていて申し訳ないような気持ちになったものです。

いつだったか、あまりに疲れ切った様子でとぼとぼ歩くお年寄りを見かねて、運転手さんに「乗せてあげて下さい」とお願いしましたが、規則で他の人は乗せることができない、と首を横に振るばかり。

何とも切ない思い出の一コマです。

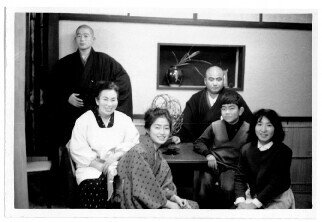

山中会の素晴らしいお仲間たち

この頃、ホテルで一緒にお仕事をしたお仲間に大野三夫さんがいらっしゃいます。のちにホテルオークラで千人ものお客様を覚え「○○様、ようこそ」とお迎えできるドアマンとして名を馳せ、ホテル業の接客最前線で後進に素晴らしいお手本を示され、活躍された方です。戦後の日本のホテル業の礎を築いた方ばかり。

そんな素晴らしいお仲間とご一緒できたことも、私にとってかけがえのない財産です。

あれから早五十年以上が過ぎ、戦中戦後の貧しさと飢えに苦しんだ日本がこれほど豊かになり、ホテルの従業員の若い女の子だった私が自分の店を切り盛りするようになるとは・・・まさに時の流れのいたずら、運命のおもしろさを感じます。

今でも年に一度、中山会のお集りのご案内をいただきますが、最近は出不精になってしまって⋯。

さまざまな分野で活躍されている方々に想いを馳せて、昔をなつかしく思い出しています。

いくつになっても勉強、そんな新たな気持ちにもなり、お店で働くことの

喜びもひとしおです。

連載 第三章を楽しみにしてください

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?