紅型・サンゴ染め工房/首里琉染と中山門跡を訪れて

建物丸ごと紅型と珊瑚染の「首里琉染」でのワークショップお話です。

「紅型・サンゴ染め工房/首里琉染」

販売、ワークショップ、職人工房と1棟丸ごと珊瑚染と紅型にまつわります。

場所は、首里城から県立首里高校へと向かう先の近くに「首里琉染」はあります。この外観の雰囲気で前を通るたびに行ってみたい。。。と思っていた場所です。意外と近いのに8年くらい行ったことなかったのです。。。

建物右手にある木の看板 ↓ 趣あります。

「中山門跡(ちゅうざんもんあと)」

首里城、第一の門「中山」と書かれた扁額(へんがく)に由来します。

http://shuri-aruki.jp/siseki/2014/03/post-63.html より引用(抜粋)

私は「紅型」のワークショップ希望でおとづれ、まずは最上階の見学〜

道具や材が所狭しと並び凝視。。。

工程の説明パネル〜 ↑

渋紙とは

薄い和紙に柿渋を引き何度も塗り重ねた型紙専用和紙。(上記写真説明より、以下同)

型置き

生地の上に型紙を置き、ヘラで防染糊(もち粉、ぬかで作成)を引く

配色(色挿し)

防染糊の入ってない部分に色を挿していきます。

隈取り

模様の中心部や縁部などに色挿しで濃淡をつける

地染

模様以外の記事生地に地色を染める

色止め(蒸し窯で蒸す)

水元(防染糊・余分な染料)を水で洗い落として完成〜

↑この洗い流して〜の瞬間が一番楽しみであり、一番緊張します〜

私は「隈取り」の工程が好み〜で紅型を習いたいのです。

実際に職人の方が使用していたものを撮らせていただきました。(※撮影許可いただいております)

あまり自分は「紫」を使うことがなかったので新鮮。。。。

筒描きって、コースあるに今までやったことないなぁ。。。

では、続いて実践系〜

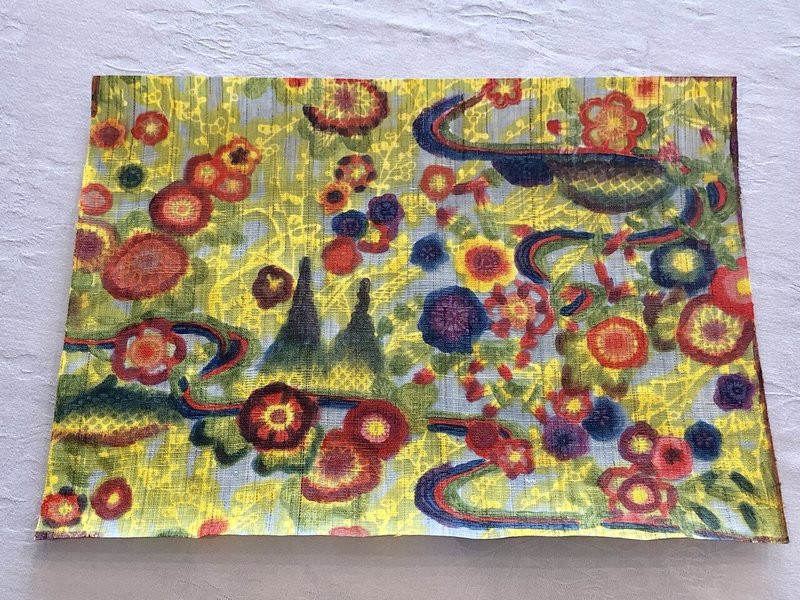

型置き(防染糊)まで用意されてます。「色挿し」と「隈取り」をここではワークショップで体験します。

個人的には薄い色から色挿ししてます

花部分を少々

ちょっとづつ塗り重ねて〜(この辺で写真撮ることを忘れて夢中に。。)

水洗は自宅で〜とのことで隈取り完了状態〜ちょっと隈取りすぎた。。。

グレーっぽいところは最終的に糊を落として生地の色合いになります。

(そういえば、飾っていたのに仕上がった写真撮ってなかった。。。)

※こちらは以前のワークショップのため現在(2021年)は行われていないようですので、店舗にご確認お願いいたします。

普段ならこれくらいシンプルなのが好きなのですが、隈取りを、やってみたくて色数増やしてしまった。。。

インド藍の原料も置いてありました。綺麗。。。

他にも原料説明パネルや実物もたくさんありタメになります。

〜覚えきれないためメモ〜

・コチニール(ピンク) メキシコ

・蘇芳 (赤・赤紫) インド・マレーシア

・ガンビア (赤茶) マレー半島、スマトラ

・ラッグダイ(赤色) インド・ネパール

紅型って難しそう。。。という方には「サンゴ染め」もオススメです!

自然を切り取りしたみたいな感じで、こちらも素敵です。お時間も約50分程度でできます。

以上、ワークショップと紅型のお話でした。

↑職人の方の隈取り部分を眺めたりも面白い〜

これを書いていたら↑こちら再読したくなり、工程の言い方が沖縄っぽいなぁ〜と感じたので追加

「色挿し」=イルジャシ

「色配り」=イルクベー

「二度差し(ここでは「差し」っていうんですね)」=ニドゥジャシ

または「刷り込み」

「隈取り」=クマドゥイ

地染めの場合は、模様を糊伏せして地染めを行い

彩色が終了すると糊を洗い落とし仕上げとなる。

(琉球紅型、p3より引用)

以前、義理の母に「スージグァトオッテイッタライイ」と話かけられ、「???????」どういう意味か全く分からず、義妹に教えてもらったら「スージグァ通っていったらいい」でした。

「スージグァ」がまだ分からず、さらに聞くと「路地」という意味に近いことがわかりました。スージ=本道からわきに入った小さい道の事をさします。スージミチのように「ミチ」つけたりもあるそう!

ウチナーグチ(沖縄方言)面白い!

では、今日も最後までお読みいただき、「ニフェーデービル(ありがとうございます)」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?