津和野総探2020【T-PLAN】2年プロジェクト活動28種

島根の西端津和野高校コーディネーターめありが、総合的な探究の時間【T-PLAN】2020年度2年プロジェクト活動について綴ります。

▼津和野高校総合的な探究の時間【T-PLAN】

全体・概要・目的についてはこちら

プロジェクト活動の概要

津和野高校の2年生が、個々の興味関心に応じたプロジェクトに取り組む。その種類やジャンルは多岐にわたり、2020年度は28種のプロジェクトが生まれた。半年~1年間かけて実施。

プロジェクト活動とは

さまざまな定義があるが、2020年は以下のように生徒に紹介した。

理想を描き、今とのギャップを埋めるアクションを起こすことがプロジェクトである、と。課題解決の定義でもある。プロジェクトは目的ではなく手段であることを伝えたく、この形にした。

描いた理想に届かなくても、飛び越えてしまっても、まったく違う形になっても、すべてOKであることも、明言している。

プロジェクト活動の目的

・自ら学び行動し、他者と協働する力を身につけること

・多様な価値観を尊重し、地域社会に貢献する態度を身につけること

テーマ設定に至るまで

一般的に最も悩ましい部分である。

【T-PLAN】では、地域の方からいただいた10種類のプロジェクトを選択式に、その他の自由記述を加えたアンケートを実施した。

その後、1対1の面談で「なぜ選んだか」「なぜこう書いたか」「具体的に何を考えているか」生徒全員と教職員が対話する時間を経て、生徒とプロジェクト内容をマッチング。28種類のプロジェクトが決定した。

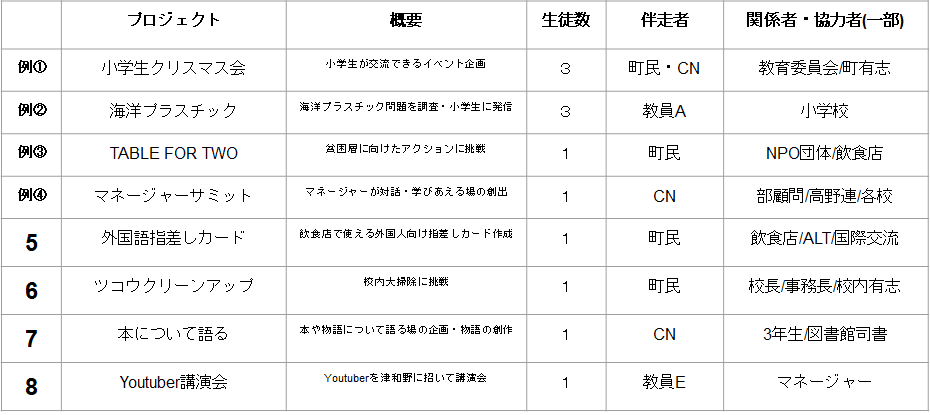

プロジェクト活動28種

▼生徒発案のプロジェクト21種類

▼地域発案のプロジェクト7種類

難民問題への取り組みからお化け屋敷企画まで、幅の広さと自由度が特長だ。このうち1~21が生徒発案のプロジェクト、22~28が町民発案のプロジェクトである。

“なぜやるか”高い当事者意識

これらの取り組みに対して高校生たちはどのような意識で臨んだのか。

それを知るため、2年生全員にアンケート調査を行った。その際ロジャー・ハートの「参画のはしご」を参考に行っている。

その質問項目とアンケート結果は以下の通り。

あなたが取り組んだプロジェクト活動は、以下のどの項目に近かったですか。最も近いものを1つ選んでください。

①私(たち)が発案し、周りの小・中・高校生や大人を巻き込む

②私(たち)が発案して、私(たち)自身が実行する

③大人たちが発案して、私(たち)は大人と共に意見を出し合う

④大人たちが発案して、私(たち)はときどき意見を言うことができ、大人が最終決定をする

⑤大人たちが発案した計画の中で、私(たち)には明確な役割やその理由が与えられている

⑥私(たち)の意見は形だけ聞かれたが、その意見はほぼ活かされない

⑦高校生の参加をアピールするために参加させられる

⑧何かに釣られたり、嘘を聞かされて参加させられる

22%の生徒が「①私(たち)が発案し、周りの小・中・高校生や大人を巻き込む」、57%の生徒が「②私(たち)が発案して、私(たち)自身が実行する」、18%の生徒が「③大人たちが発案して、私(たち)は大人と共に意見を出し合う」と各々のプロジェクトを自己評価している。

サポート体制

また、プロジェクト活動28種一覧の右端に「関係者・協力者(一部)」を掲載しているように、これらの活動は学校内部の教職員のみで支えているのではない。

学校・公民館・行政・農家・図書館・NPO団体・町営塾・国際交流員・神社・地元企業・病院など、多岐にわたる協力者あっての実現である。

津和野町が掲げる「まち全体が学びの場」の具現化ともいえるだろう。

教育は地域に何ができるか

では、それだけ手厚いサポートを受けている学校は、教育は、私たちは、地域に何ができるのか。大切にしたい問いである。

津和野町は、津和野藩の時代から教育に力を入れてきた歴史がある。

生徒・地域・学校が三方よしになる関係づくりに、これからも注力したい。

課題

一方、2年生全員がプロジェクトに挑戦したのは2019年が初めてのため、まだ歴史が浅い。そのため、学校内の体制や仕組みづくりが急務である。

また、プロジェクトのサポート・サポーターを「伴走・伴走者」と呼んでいるが、そのあり方も教職員内で解釈に幅がある。

生徒の「やってみたい」を大切にしながら学びに昇華できるよう、試行錯誤の連続だ。

さいごに

わからないものは、怖い。

私も先生方もコーディネーター仲間も、昨年度の初めはまったくどうなるか予測できずてんてこ舞いだった。

しかし、生徒たちは力を持っている。

彼らには、考え、挑戦し、成長する力がある。

その力をいかに引き出すか、発揮できる場を作るか、それを大切にしていきたい。

また読みにきてくださると嬉しいです。