本を「買う」とき、何が起きているのかーー本棚記録サービスを作りたい(3)

自分の本棚の記録をとりはじめて数ヶ月。「いつ、どんなときに」「何をどんなふうに」記録すると楽しいか?を考えるために、自分の本棚が変わるのはどんなタイミングなのかを観察した。ピーター・メンデルサンドの刺激的な読書論『本を読むときに何が起きているのか』の言い方を借りて、「本を買うときに何が起きているのか」という視点で、個人が本棚を持ち編集する意義を考えてみる。というのも、本棚に並んでいるのは、買っただけで読んでいない本の場合もあるからだ(その方が多い、とすら言えるかもしれない)。自分の「本棚人格」を記録してかえりみることは「己を知る」ことに通じる。定期的に記録することで、自覚していなかったさまざまな欲望や感情を認識した。

ピーター・メンデルサンド 細谷由依子/訳

夏葉社の島田潤一郎さんは「書庫の本は床積みも含め八割は読んでいない(p161)」とのこと

本を「買う」という行為にすでに「本棚人格」が現れるのだ

本棚に並んでいるのは「好奇心の発露の記憶」

真っ先に思いつくのは、書店や古書店に行ったあとの「収穫」の記録だ。すでに知っているタイトルを目的買いするだけ、という場合もあるけれど、本好きはたいてい「本屋さん好き」。目当てのものだけで済ます(=我慢できる)ことは少ないだろう。なにしろ知らないタイトルは星の数ほどある。新刊書店には新刊書店の、古書店には古書店ならではの楽しい出会いが必ずあるのだ。

ネット書店では起こり得ない、物理的な本棚がもたらしてくれる出会いの喜びにきちんと対価を払いたいから、「出会わせてくれてありがとう!」という気持ちを込めて、私は本は「その本の存在を知ったお店」で即購入することにしている(お金に余裕があるかぎり、ではあるが)。新刊書店が返品可能な仕組みになっているのは、まず出会って存在を認知しなければ購入につながらないからなので、出会いを作ることそれ自体が書店の存在意義と言っていい。本に出会える場所は多ければ多いほど人生が楽しくなるので、ご近所の書店さんはもちろん、縁あって訪れた街では必ず書店を検索して立ち寄り、何かしら購入する。すでに存在を知っていて、すぐに見たいタイトルがどうしても街の書店で見つからない場合にだけ、ネット書店で購入するようにしている。

古道具屋で買った子ども用の椅子が、一時的な本棚として活躍

ブックオフでは、大判の棚と文庫の棚をまっさきに見る。近所の新刊書店では見かけないタイトルに出会うことが多いのだ。今回は『北槎聞略 大黒屋光太夫ロシア漂流記』や『フーリエの冒険』など。ここ十年以内に買った本はだいたい、どこのお店で出会ったのか覚えている。出会ったときの感動で、強く記憶に残るのだ(そしてまた書店に行きたくなる)。本を買って所有したい理由のひとつに、この記憶を保存しておきたいという思いがあることを、今回記録することで初めて意識した。買っておかなければ忘れてしまうような、その本がなければ二度と得られなかったかもしれない小さな好奇心の高揚が、本を買うことによって保存され、本棚で見るたびに蘇るのだ。本棚に並んでいるのは、その人の「好奇心の発露の記憶」でもあるのである。

近所に三つある新刊書店のうち、単行本のセレクトが最高なT書房さんでは、月に一度ほど単行本をまとめ買いすることが多い。今回は『超人ナイチンゲール』、『「まちライブラリー」の研究』、『ベルナール・スティグレールの哲学』、『第二次マンガ革命史』、いずれも存在を知らないタイトルだった(現金が足りなかったので一冊泣く泣くあきらめ。電車待ちの10分ほどで一万円以上使ってしまった)。もっと立ち寄りやすい場所にあるS書店さんでは漫画の新刊や雑誌、文庫・新書を買うことが多いのだが、ちょうど店頭で柴田書店(料理書の良書づくりに定評がある出版社)のフェアがやっていたので、『小さな店のつくり方』もあわせて購入。食べもののお店をやりたいわけではないのだが、いくらかかるのか、どういう工夫をしてるのか、といった内容が新鮮で面白い。これはフェアのおかげで興味が湧いたタイトルだ。こういう出会いがあるから、書店めぐりはやめられない。

ベルクソン『記憶理論の歴史』と今野真二『日本とは何か』だけは、どうしても読みたいけど新刊書店で見つけられなかったので、しかたなくAmazonで購入した(刊行からちょうど半年くらいの本は、まだあまり古書も流通していないので、こうなる場合が多い気がする)。

旅先ではやっぱりガイドブックが買いたくなる。滞在中はそれほど読まないけれど、奈良は10回以上訪れている大好きな土地。まだ行ったことがない場所を知りたくて2冊購入した。橿原の博物館を訪れたので(富雄丸山古墳の新発見の公開で今熱い場所だ)、昨年開催されていた太安万侶展の図録を購入(展示も見たかったけれど、昨年は諸事情あり二度も奈良旅行をキャンセルせざるを得なかった)。図録は書店さんで流通していないことも多いので(古書店にはもちろんある)、こういう出会いもまたありがたい。

友人を訪ねて行った青葉台のブックファーストの品揃えがあまりにすばらしく楽しかったので、お目当ての本(最果タヒさんの新刊)のほかに『シカの顔、わかります』、『音と脳』などたくさん購入。返品できる期間(配本から半年)をちょっと過ぎている本だったり、刊行から何年も経っているけど売れていそうなタイトルだったり、書店員さんの「これはいい本!売りたい!」という思いをひしひしと感じられる熱い本棚だった。

2024年2月〜3月上旬に全ページ通読した本

読んでいる最中の本は、本棚から取り出してカバーを外し、マーカーがわりの付箋を見返し部分に2色ほど選んで貼っておく。いつも10冊以上並行して読んでいるので、中断する本も多い。最後まで通読した本は、カバーをつけてまとめて本棚に戻すのが習慣になっているので、同じように記録してみた。

(文字が透けるし、見返し部分にくっつけておけるので電車の中でペンを持たずに済み、

手放すときにははがせばいいので愛用している

ごくたまに、紙がやぶれるほど糊が強い付箋もあるので注意)

この時期は好きな漫画が多く発売になったので新刊書店に立ち寄る機会も多かった。漫画は買ってすぐ一度読み、数日以内に再読してからまとめて本棚(押入れの衣装ケース)へ。読み始めるとやめられず眠れなくなることが多いので、取り出しにくいところにしまうようにしている(それでもしばしば誘惑に負けるので、完結するまでは全巻一気読みはしないようにしている)。積読だった『半導体戦争』は、TSMC関連のニュースが目につくようになり「今こそ!」と思って通読。それぞれの技術を開発するに至った経緯が書かれているので、専門用語の意味がよくわかり、読み物としてものすごく面白かった。『NOと言える日本』がこれほど重要な書籍だとは知らなかったので古書で購入。良い本に出会うと、引用や参考文献からどんどん連鎖して興味が広がっていく(そして積読が増える)。

「出会ったお店ですぐに買う」ことを実践していると、当然ながら積読本が山になる。それを本棚から出して読むのは、時事ニュースや動画視聴をきっかけにすることが多かった(今回の場合は戦争や選挙)。ウェルベックの新刊『滅ぼす』は上下巻を一気読みし、続けて積読だった『HPラヴクラフト』も読了(ショーペンハウエル論が面白かったからとりあえず買って積んでいた)。『滅ぼす』の中に多数出てくる夢の描写にやや違和感を感じたけれど、これを読むことでなんだか腑に落ちた(未だにうまく言語化できない)。こんな風に、読んだばかりの感触が残っているうちに関連本を読みたくなることも多い。

文章を書くことは、得意な人と苦手な人がいる

本を読んだ感想を言葉にすることは、私にとって簡単なことではないのだが、こうして本の写真を見ながらだと、気軽な感じで本の話をすることができた。いい訓練になりそうだ(書くことが得意な人には必要ない訓練だろう)。いまは既存のサービスを使っているのだが(Instagram、Facebook)、本好きばかりが集まって本棚写真を見せ合うプラットフォームなら、投稿ももっと気軽になるのではないかと思うのだが、どうだろうか。

2024年3月下旬〜4月に全ページ通読した本

医療もの、ミステリーもの、歴史もの、スポーツものなど面白い漫画も限りなくたくさんある。映画、ドラマ、小説などフィクションには多様な表現形態があるけれど、私にとっては漫画が一番。子どもの頃から、母が愛読していた大島弓子さんの選集(ほとんど全部の作品が入っている)を何度も何度も通読し、大切なことをたくさん教わってきたから、漫画というジャンル全体を信頼しているのかもしれない。

雑誌『ゲンロン16』は巻頭のウクライナ特集がすばらしく、読み始めたら一気に通読。「もしも、今の日本が戦争になったら」という、これを読むまでは抽象的にしか想像できていなかったビジョンの、解像度が一気に高まったように感じた。大澤聡さんの三木清についてのエッセイを読んで『人生論ノート』を購入し、菊間晴子さんの論考で大江健三郎を読みたくなり(実は『ヒロシマノート』と『沖縄ノート』しか読んだことがない)、須藤輝彦さんの論考でチェコにおけるクンデラの扱いに驚き、新川帆立さんの文章にやけに共感し、配信で視聴した難易度の高い座談会を誌面でじっくり読めるありがたさをかみしめ・・・バラエティに富みつつ読みやすく、知的刺激に満ちた読書だった(長くなりそうなので稿を改めたい)。通読した本については、いくらでも話をしたくなる。

最果タヒさんはずっと好きな方だけど、このエッセイ集『恋できみが死なない理由』はとくに胸に刺さる文章が多かった。山本貴光さん『文学のエコロジー』はもくじから面白くて一気読みし、『文学問題(F+f)+』も購入(Amazonで高騰していたのでメルカリで。あとで気づいたが、こうやってネットで買った本は無意識にすぐ本棚に入れてしまい、記録できていなかった)。

メルカリの本は、使いはじめたら楽しくてしかたがないメルカリアプリの誕生経緯を知りたくて目的買い。読みかけになっていた加藤典洋『敗戦後論』は、この時期に切実に必要を感じて読了。江藤淳『妻と私・幼年時代』は2月に復刊されたのを機に。出版についての本(『漫画の未来』)や言葉についての本(『犬はびよと鳴いていた』)は、このときに限らずいつも何かしら読んでいる、私の本棚全体のなかでいちばん存在感のあるカテゴリーだ。

読んだ本が、買いたい本を増やしていく

雑誌や漫画の発売があるとわかっている日の前後、とくに金曜日に書店へ行くことが多い。前月あきらめたユーリー・マムレーエフ『穴持たずども』を買うためにT書房さんへ足を運んだついでに『サンリオ出版大全』、『センスの哲学』、『精神の場所』を購入。杉山直樹さんは講談社学術文庫のベルクソン『物質と記憶』新訳がとても良かったので気になっていた方。『センスの哲学』は話題になっているようで、この時他の書店さんでは売り切れていた(または未入荷)のだけど、「ここならきっとある!」と思って足を運び、やっぱりあった(さすが!)。

読了した『敗戦後論』に続き、加藤典洋さんのほかのタイトルも読みたくて久しぶりに近所の老舗古書店へ。『日本風景論』が見つかり、講談社選書メチエが充実していたので3冊あわせて購入。生きものが好きなので、『魚で始まる世界史』(新刊)と『ヒト、犬に会う』(古書)も出会えてよかったタイトルだ(後者は言語論としても面白そう)。

読んで心が動いた本から、新しい興味のセンサーが起動し、買いたい本が数珠つなぎに増えていく。そうしてつながった本同士は、本棚でも近くに並べたくなり、本棚の構成がどんどん変化していった。

四十代になり、介護の可能性を身近に感じるようになった。『みやこまちクロニクル』はそんなときに、映画(クリストファー・ノーランの「オッペンハイマー」)を見に行ったショッピングモール内の書店で出会ったタイトル。『人生論ノート』と『手塚治虫はどこにいる』は『ゲンロン16』から、『ヒルビリー・エレジー』は読みかけの『ベストセラーで読み解く現代アメリカ』からの「数珠つなぎ本」。文庫4冊はブックオフで、新書2冊は、 乗り換えでたまたま通った中央林間(神奈川)の新刊書店を初めて訪問し購入したもの。『ざんねんないきもの事典』は、最新刊の広告を電車の中で見て急に(いまさら)読んでみたくなり、ブックオフのセール品を購入(同じものがたくさんあった。売れている本の場合よくある現象)。

『近代出版文化を切り開いた出版王国の光と影 博文館興亡六十年』は、【人の「本棚が見たい」のはなぜか?ーー本棚記録サービスを作りたい(1)】を書いたときに気になった出版社、博文館のことを知りたくてAmazonで古書を購入。日本で最初に個人の本棚の写真が雑誌に載ったのはいつなのか?を調べているので(答えはまだわからない)、追って投稿する予定だ。

『世界手芸紀行』は、センスが良くて感受性ゆたかな友人からいただいた美しい本。暮らし上手な義理の母にも見てもらいたい内容だ(貸すことができるのも、紙の本の小さくない長所である)。

4月末の時点で読みかけの本(本棚から出している本)

読みかけになっている理由はさまざまだ。『グーテンベルクの銀河系』のように、時間の余裕があるときに腰を据えて読まないとならないものもあるし(内容がハードなので)、『失われた時を求めて』のようにある種の「気分」が伴わないと読めない本もある(なぜなのかはわからない、せっかく11巻まで来ているのに・・・)。

カバーをはずして、見返しにマーカーがわりの付箋をまとめてつけておく習慣があるので、このような状態で一箇所にまとめて置いておく。本棚から出しっぱなしの状態なので、「本棚写真」を撮るだけでは記録できず、こうして別途記録しなければならない。家具としての本棚だけでなく、読みかけが積み上がった場所も、なんらかのかたちで「本棚」とみなす必要があるのでは、と今回記録してみて気がついた。

何度も繰り返し読んでいる本

29歳の時から小林秀雄を読む勉強会(私塾と言ったほうがいいかもしれない)に参加して今年で13年目になる。そこで、仲間とともに小林秀雄畢生の大作『本居宣長』を10年以上読み続けている。おかげで和歌や古語にも親しめるようになり、本居宣長自身の著書『排蘆小船・石上私淑語』なども文庫や全集で読むようになった(全集は夫のもの)。こういう本は、おいそれと「読了した」などと言えるものではない。付箋の色も読むたびに変えてはいるが混沌状態、カバーもはずしっぱなしだ。毎年3月末に課題を提出するので、この3月も集中して読み込んだ。

先に挙げたように、基本的に一読するだけのつもりの本の居場所が浮遊しているのに比べて、永遠に「読みかけ」状態のこうした本は、本棚にきちんと居場所を作っておかないと探しにくい。むしろいつも本棚に戻しているので、本棚写真の記録にもちゃんと残るのだ。

写真集も「読了した」と言いにくいジャンルのひとつだ。清野賀子さんのこの写真集は、折に触れて何度も開いて眺め、ある種の感慨を得るのだけれど、この体験の「感想」を言葉にすることはおそらく不可能だろう。ある種のリニアな(単線的な)構成をもつ書物以外には、「読了」という言い方はふさわしくないのでは、と感じた。「ブクログ」など既存の本棚管理アプリには「読書状況」を選ぶようになっていて、記録することは便利でもあるので、何らかの工夫が必要かもしれない。

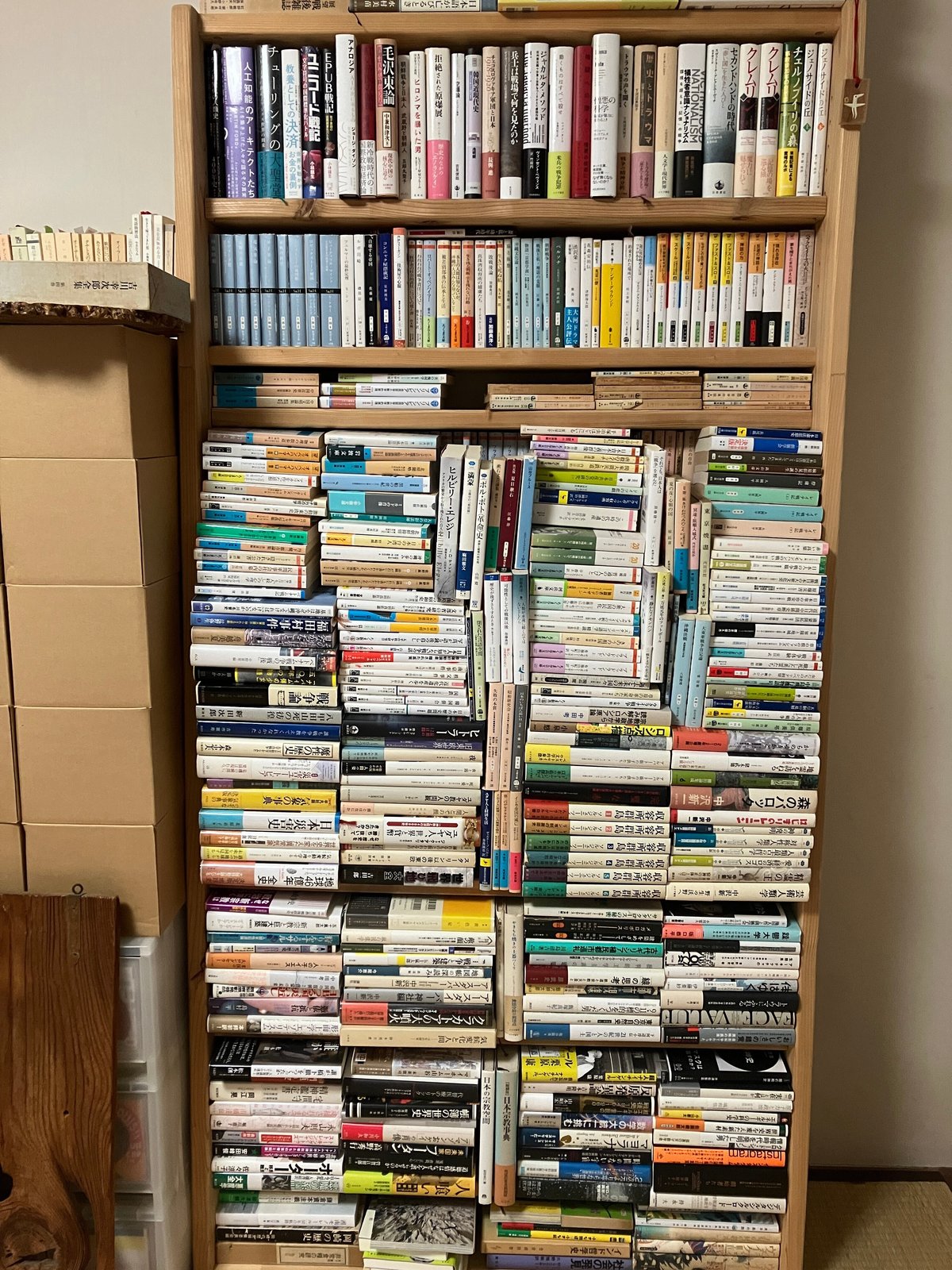

私の本棚写真(4ヶ所、4月末時点)

上のような本たちの出入りがあったあとの私の本棚を写真で記録した。記録を取ることによって、新しく仲間入りした本や読み終えた本の記憶が明瞭になったため、埋もれてしまう心配をすることなく本棚の中に一体化させることができた(これまでは、とくに未読の本の群れの中に置いた場合、居場所を忘れがちだった)。新入りか古参か、未読か既読かを問わず、同じカテゴリでまとめることをためらわなくなったのだ。

小林秀雄全作品と写真集が主軸 いちばん上は出版関連

ビジネス、戦争、技術、中国、ロシア、アメリカ

棚内の上2段は9割以上読了している、かつ何度も読みたい本

右上の絵は、最近文芸書の装丁などでも活躍されている出口えりさんの作品

「本居宣長全集」は夫の本だが私のほうがよく見ている気がする

(のでこれは全て私の本棚と言って問題ないだろう)

記録によって、本を手放せるようになった

ためらわずに並び替えることで、本棚が果たしてくれている「外部記憶」としての働きが顕著になってきた。同時に、「好奇心の発露の記憶」としてしか機能していない、長年未読のまま持ち続けていた本や、読了して再読の見込みがなさそうな本を、手放すことができるようになった(手に入りにくいものを除いて)。自分の残りの人生にとって必要かどうか、という視点で本棚を編集するようになったのだ(歳を重ねて人生の後半に突入したと感じることも大きいだろうが)。

現在メルカリで、書籍自体の写真とあわせて、「古書の産地」としての本棚写真を掲載して本を販売しているが、何度か本棚の写真についてのコメントもいただいた。単に古書を購入するだけでなく、「本棚人格」を通じて別の本への興味が広がる楽しさも感じてもらえたら、と考えている(解像度の制限のため、現状ではおそらく「背表紙読書」にまではつながっていない)。

「古書の産地」としての本棚

私の本棚から誰かの本棚へと、本が手渡されていく、そんな記録は可能だろうか。本棚の写真から「本棚人格」を感じ、「この本棚の持ち主にだったら譲りたい」と思ったとき、匿名同士で譲渡や売買ができる仕組みができないだろうか。前述のように、個人の本棚は、古書の産地でもある。「この本は譲ってもいい」、「これは絶対売らない」といった思いを反映できるフラグ設定ができたら、本棚がそのまま古書店みたいになるんじゃないか(買えるとなると、本棚を見る目も違ってくるはず。お金を使うときの判断が一番シビアで切実だから)。

本棚写真でマッチングして友達になる、出会い系のような仕組みはどうだろう。匿名でも職業や世代などだけ登録してもらい、本棚人格とのギャップが感じられるのも面白のではないか・・・・・・

いまだ考えがまとまっているとはとても言えないが、ざっくりまとめると以下の機能が必要だと考えている。

本棚は写真でのみ記録する

(電子書籍の管理画面のスクリーンショットも登録不可)自分の本棚を記録するだけでも楽しめる仕組み

(本棚のまとまりごとに時系列で閲覧できる仕組みや、出入りした本が本棚のどの位置にあるかわかる仕組みなど)他人の本棚を見ることで新たな本と出会える仕組み

(そのまま購入できるとなおよい、単なるECへのリンクでも、その人から買えるCtoCの仕組みでも)他人の本棚に現れる「本棚人格」を通じて、本の話をする相手と出会える仕組み

(コミュニケーションが円滑にできるようなツール)

以前予告していた内容とはずいぶん異なってしまった。メルカリを利用した本の販売の楽しさについてや、本棚の写真が雑誌に掲載されるようになった起源についてなどを投稿していくので、引き続きご覧いただけたら本当に本当に嬉しいです。

いただいたサポートは、本棚写真共有サービスのたちあげのために使わせていただきます。よろしくお願いいたします!