幸田露伴の小説「活羅が妻」

活羅が妻

孤掌は鳴ること無く、独峰は高いこと無し。家が栄え国の興るのを見ると、ただその主人の才能が優れ徳が篤いことだけがこれを成すのではなく、必ずその中には隠れた有能で行いの善い人が居て、これを助けていることを知る。金の国は元は黒竜江長白山の辺りの辺鄙な部落から興って後には文明国の宋王朝を圧迫し、支那(昔の中国)の北方に一大国を建て皇帝を称するまでに成るが、その興隆の経緯を考えると、これまた始祖の函譜以来の累代の主君の才徳に依るだけでなく、前期には景祖恵桓帝を助けた多保真あり、後期には顕宗を助けた孝懿皇后のあることを知る。

景祖は始祖から六世の人で、遼の太平元年に生れ、名は烏古迺(うこない)と云った。この時の景祖の本拠地は遼の国の外れに在って、文物も開けず武技も進歩していない、いわゆる靺鞨(まっかつ)・粛慎(しゅくしん)の古代の俤(おもかげ)を留め、野蛮蒙昧の域を脱してまだ浅く、家を建てて住むようになったのも景祖の祖父の献祖の時から初めて起こった事で、その前は山の穴のような所に梁木(りょうぼく)を横たえて土で覆って、冬の寒い日をその中に籠って過ごしたほどの有様であった。景祖は次第に各部落を従えてその頭首となり、五国の首長は皆命令に従うようになったが、なお思うような進展もなく、表面的には遼に服従し遼の節度使と成っていたが、遼人が吾が領地に入ることのないように用心し、その志(こころざし)は節度使に甘んじていなかった。詭弁を使って遼主の与えようとした印を受けなかったことにも、その用心のおろそかでないことが分かる。

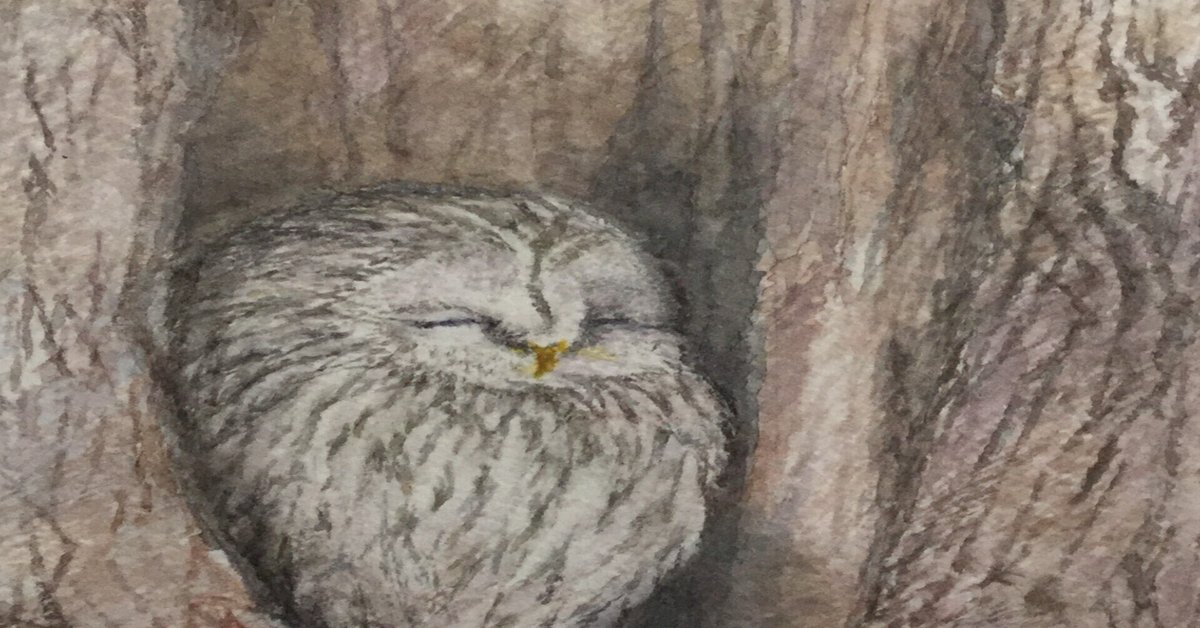

史書の記録に拠れば、景祖の人柄は寛恕で心広く器量大きく、常に喜んでは高らかに笑い、色を変えて怒るようなことも無く、財物を人に与え、食を分ち、、衣を脱ぎ与え、物惜しみする事無く、人が逆らうことがあってもこれを胸に留めて根深く怒り憎むような事も無く、その人が謝罪すれば、雲の去った山の色が元の青さに復(かえ)えるように、少しも根に持つ様子は無いので、一旦は叛いた人でも再びその徳に懐(なつ)き寄ることが多かったという。かつて景祖に叛いた者があった。景祖はその人を諭し誘って復帰させようとしたが、その人は景祖を罵って汝の主君は活羅である。我どうして活羅に屈せることあろうと云ったが、後に再び降伏した。景祖は活羅なりと悪罵されたことを少しも意に介さず、恩深く之を扱ったと云う。活羅は女真(じょしん)の言葉で烏の類の鳥の名である。この活羅と云うのは、体は大きな鶏ほどで、極めてよく貪り食う鳥で、牛馬に鞍瘡(くらきず)があるのを見つけるとその背中に止まって之を啄(つつ)き食らい、啄いて已まず、即ち牛馬を斃れ死なせて仕舞う。また飢えて食物を得られない時は沙石のようなものを食うという愚かしい鳥である。景祖の身体はどのようであったか史書には明らかでは無いが、さぞかし魁偉で逞しかったことであろう。飲食が人並超えて大食だったので活羅活羅と呼ばれたのであろう。

多保真はこの活羅の妻で、元は巫者の娘であるが、物事のよく分かった人で、心豊かで、人を愛し、父母の家に在って好く賓客をもてなし、酒餞を設けては隣里の人を悦ばせ、旅の人をまで憐れんで、暖かいもの旨いものを与えるようにしたので、そのことが何時となく知られ景祖の父の照祖の耳に入った。照祖は質実剛毅の人で、女真地方の文明を進めるのに功績のあった人であるが、多保真の人となりを聞いていうには、女性の性質は物吝しみなものだが、物吝しみする女性は酒食を吝しむ、そのような女性はわが子の配偶とするに不足である。多保真のような性質の女ならば、わが子(景祖)の妻とするに足るとして、娶ってその子に与えた。

多保真は景祖の妻となって、妻としての道をよく勉めて、善く夫の心と父の心の満足を得、内助の功を為すこと極めて多かった。五国の蒲聶部(ほしょうぶ)節度使の抜乙門(ばついつもん)が遼に反逆した時に、遼は同幹を派遣してこれを討たそうとしたが、景祖は遼の兵が我が領地に入るのを喜ばず、同幹を説得して云う、抜乙門は謀(はかりごと)によって捉えるべきである。兵を用いれば彼は険阻の地に逃れてしまう。そうなると目的を達することは難しい。と語って同幹の委託を受けて抜乙門の平定に当った。表では抜乙門の信用を得るために、妻と子の劾孫(がいそん)を人質として差し出し、その隙に乗じ急襲して之を虜(とりこ)にした。この時の多保真の心はどうであったろう。夫の計略の為とはいえ、幼い子と共に性情の分らない他部落の長、しかも大国の遼に叛くような悪賢くて強猛な人物と思われる抜乙門の下(もと)で、人質に甘んじたことなどは、普通(なみなみ)ならない女性と云える。

このようにして計略は成功し、夫の勢力は日に日に増大して、多保真の為すことも次第に多くなったがその措置すべて宜しく、賓客を喜び、夫と客との歓びを援けて、群雄の心を得るよう務めて為すところ一つとして妥当でないことは無かった。たまたま酒席が喧噪して和を失う時は、落ち着いた態度でその場に現れ、こころ美しい歌を優雅に歌って、その場の争いや怒りを解消し、又は軍中で失敗して罪を得た者などが笞罰(ちばつ)をうける事があれば、その度毎に酒食を与えて之を慰め諭し、その事で怨みを抱くことなど無いようにした。その夫を思い人を愛することは天性のものとは云え、自身の努力もまた少なくはない。景祖が領地の各処を巡行する時は、常に行を共にして傍らを離れること無く、政治や裁判の事にも皆関わって之を決裁したと云えば、その寛厚の性質がどれほど人のためにその冤罪を解いて、恵みを施したことかと思い偲ばれる。景祖が病没されてからの、その子の世祖の時には、世祖兄弟が兵を用いるに際しては、一々その母(多保真)の許しを得て出陣したと云えば真(まこと)に寡婦の雄将とでも云うべきで、雄才大略のほどが思われる。さて、軍事の方面だけでなく、殖産興業も国の大事であれば、農作業の有る時には率先して耕耘や収穫のことを計画して、人々を励まし勧め、遠い地方は馬を乗りめぐらして視察し、近辺の村々は杖をついて見歩き、勤勉の者を褒め、怠る者を警め、セッセと国の発展に努められたと云う。

桓赧(かんたん)、散達(さんたつ)という者がいた。これもまた一地方の首長であったが、景祖の時は親しく従っていたが、景祖が死んだ後は次第に隔たりが生じたが、ある時世祖や粛宗等との酒席において乱暴な言を発し、双方がいきり立ち遂に刀を取って立ち向かう騒ぎとなったが、その時多保真は突っと立ち上って、刀持つ手を右左に捉え、汝等(そちたち)は皆吾が夫の時の旧人であるのに、何ゆえ吾が夫の恩を忘れて子供等と紛争するのか、とたしなめて、みずから歌を作ってこれを歌って宥めれば、桓赧・散達の怒りも消えて、その場は事も無く治まったと云う。どのような歌詞のものであったか知るよしも無いが、咄嗟の場合に歌を作って怒りを解いたことに、その歌の詞(ことば)のやさしさも思われて、この不文未開の国に生れた天性の女詩人の詞が伝わらないことは口惜しいことである。その後、桓赧と散達の兄弟が挙兵して攻め込んで来て世祖と粛宗は敗退したが、幸いに敗は転じて勝となり、桓赧と散達は降伏することとなった。

多保真はこのようにして天寿を終り、天会十五年に昭粛皇后の追諡を得たが、寛厚で落ち着きある性質、忠実(まめやか)によく働き、婦徳を全うして、機才縦横、よく一族をまとめて、金王朝の基礎を築く。その人となり実に得難いというほかなく、度量在り気宇のほども窺われ、特に歌を作る事が出来て、これを歌う事を善くし、これを能く用いたその人柄に一入(ひとしお)の親しみを感じる。金の興ったことは偶然では無いといえる。

(大正二年二月)

注釈

・孤掌:片手

・独峰:独立峰

・靺鞨:中国の隋唐時代に中国東北部・沿海州に存在した農耕漁労民族

・粛慎:中国の文献中にみられ、紀元前に満州(中国東北地方及びロシア・沿海地方)に住んでいたとされ、後代の挹婁・勿吉・靺鞨・女真(満州族)の祖先に比定される狩猟民族。

・野蛮蒙昧の域:野蛮で愚かな状態

・女真:満洲の松花江一帯から外興安嶺以南の外満州にかけて居住していたツングース系民族。 民族の聖地を長白山とする。

・巫者:神の託宣を伝える霊媒者

・酒餞:旅立つ人を送るための宴

・蒲聶部:五国の一部

・節度使:辺境警備軍の統率者

・雄才大略:優れた知力と大きな計略

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?