「ゴール型」「ネット型」「ベースボール型」はどう違うのか?【前編】

学校体育では、様々なスポーツを「教材」として活用し、運動スキルの向上や人間的成長などのベネフィットを子供にもたらすことが目指されている。中でも「ゲームの楽しさ・面白さ」を伝えるために、球技の扱い方が重要とされている。世の中にはサッカーや野球など、数多くの球技が存在するが、学習指導要領では、「ゴール型」「ネット型」「ベースボール型」としてそれらを分類している。

では、それらの「型」は何がどう違うのか?それぞれの「ゲームの楽しさ・面白さ」とは何か?本稿はそれらを明らかとし、体育実践等で子供たちによりよいスポーツ参加の機会が増えることを目指す。

尚、よりマクロな視点から始め、徐々に本質に迫っていくように書くため、今回の記事は前編・後編の2部構成とした。

・・・・・・・・・・・・・・・・・

『ゲーム』と『パズル』の違い

最終的には、「ゴール型」「ネット型」「ベースボール型」と括られた「球技の分類」について言及するが、そのためにはスポーツ競技全体の分類から始めなければならない。さらに、球技やそれぞれのスポーツには、それぞれの特性に合わせた「ゲームの楽しさ・面白さ」が存在する。

では、まず『ゲーム』とは何か?最近TV等で火が付き、ブームとなっている「謎解き」などに代表される『パズル』と比較して考える。

謎解きは、出題された謎を解くために”ある法則”を見つけることが基本となっている。文字の変換の法則やイラストが表す言葉の法則など、その問題を構成する「システム(構造や関係性)」をつきとめれば、謎が解けるようになっている。そして、重要なことは、その問題が持つシステムは不変的であるということだ。不変的とは、一体どういうことか。

他の『パズル』をみてみる。ジグソーパズルは、バラバラにされたピースをつなぎ合わせて1つの絵を完成させるものだが、それぞれのピース同士の位置などの関係性は変わらない。すなわち、完成した絵の持つ「システム」は不変的である。知恵の輪も、金属パーツがほどける時の向きや角度は常に一定であり、スマホで楽しめるパズルも「3つ以上つながると消える」という基本原理は常に同じである。

つまり、『パズル』とは不変的なシステムの中で課題のクリアを目指すものである。

一方で『ゲーム』は、そのシステムが流動的に変化するものである。例えば、「相手をエリアの外に出す」ことでクリアとなる場合、相手が動くと自分との位置関係が変わり、何かアイテムを使えばその状況は一変するかもしれない。つまり、現時点では手段 A が最善策だが、その次の瞬間には手段 B が最適となる、ということが繰り返される。

このように、ある課題の構成要素でつくられるシステムが常に変化することを「オープンシステム」という。つまり、『ゲーム』とはオープンシステムの中で課題のクリアを目指すものである。

また、ぷよぷよやつむつむなど「パズルゲーム」という言葉も耳にする。これは「つなげて消してポイントを集める(記録を作る)」という行為は『パズル』であり、「ポイント(記録)で勝敗や順位をつける」というシステムは『ゲーム』になるため、両者が合わさった言葉として用いられている。

『ゲーム』的なスポーツと『パズル』的なスポーツ

そもそも競争原理に基づくスポーツは、対戦する両者が「対等」な関係から勝敗という「序列」の関係に変わるというシステム変化が起こるので、それ自体がすでに『ゲーム』の様相を持つ。つまり、スポーツは「何か」で競い合うというゲームなのだが、その「何か」が『ゲーム』なのか『パズル』なのかで変わってくるということだ。すなわち、スポーツは

①『ゲーム』で競うゲーム=『ゲーム』的なスポーツ

②『パズル』で競うゲーム=『パズル』的なスポーツ

に分類することができる。その競技が持つ「システム」をみることで、その分類が可能となる。

試しに、バスケットボールのフリースローで考えてみる。フリースローは、決まった位置のゴール(リング)に、決まった位置(ライン)から、誰にも邪魔されずにボールを投げるというシステムを持つ。そして、このシステムはどんな場面のフリースローでも変わらない。つまり、フリースローとは『パズル』的である。この場合、結果を左右するのは自己の身体操作のみであり、望ましい動作を「再現」できるかどうかだけにフォーカスすればよい。

この「フリースロー」はバスケットボール全体の一部でしかないが、このような『パズル』的な運動のみで成立する競技も複数ある。それらは以下のとおりである。

【『パズル』的なスポーツ】

体操、フィギュアスケート、陸上(短距離、フィールド競技)、水泳(競泳、飛込、アーティスティックスイミング) etc.

これらに共通する一番の特徴は、「自分のパフォーマンスを相手に邪魔されない」ことである。つまり、パフォーマンスの「高さ」を示す基準(タイム、距離、得点など)が常に一定で、その再現性を競う形式のスポーツである。東京2020オリンピックの新種目「スケートボード」や、パリ2024オリンピックの新種目「ブレイクダンス」もこのカテゴリーに含まれるものである。

また、ここからわかるように、球技はすべてオープンシステムであり、『ゲーム』的なスポーツである。誤解のないように補足するが、「フリースローを決める」ことはパズルだが、「フリースローの決定数を競う」のはゲームである。同様に、「100mを速く走る」ことは、タイムが指標のためパズルだが、「100m走の速さを競う」ことは、順位が指標のためゲームである。(そのため、100m走は『パズル』的なゲームとなる。)

必要なスキルによるスポーツの分類

次に、そのスポーツごとに必要なスキルで分類する。スポーツのスキルには2つの概念があり、それらは「オープン・スキル系」と「クローズド・スキル系」とよばれている。

クローズド・スキル系とは、一言でいえば「相手に邪魔されずに行う運動」のことである。陸上競技の多くの種目はこれで、身体的な制約を受けることなく行える運動である。また、テニスのサーブや野球のピッチングなどもこれに当てはまる。

オープン・スキル系とは、その逆で「何かの動きに反応して行う運動」のことである。ボクシングで相手のパンチをかわしたり、バレーボールで打たれたスパイクをレシーブしたりと、瞬発的な身体操作が求められるものが多い。また、DFを確認しながらドリブルするなど、マルチタスクを同時にこなすことが求められることがほとんどである。

これを先ほどの分類と重ねると、次の3つのカテゴリーに分類できる。

①『ゲーム』的な「オープン・スキル系」スポーツ

(主に、球技、格闘技など)

②『ゲーム』的な「クローズド・スキル系」スポーツ

(マラソン、ボッチャ、カーリング、ゴルフなど)

③『パズル』的な「クローズド・スキル系」スポーツ

(主に、体操、フィギュアスケート、陸上、水泳など)

『パズル』的なスポーツは、相手に邪魔をされないことが特徴であるため、すべて「クローズド・スキル系」のスポーツにあてはまる。一方で『ゲーム』的なスポーツは、大半が「オープン・スキル系」である中、わずかに「クローズド・スキル系」のスポーツが存在する。②に関しては後編で述べることとし、まずは①をさらに細分化することを優先する。

「攻撃」と「守備」の関係

①『ゲーム』的な「オープン・スキル系」スポーツは、主に球技や格闘技で構成されるカテゴリーである。このカテゴリーの最大の特徴は、相手のプレー(運動行為)の「妨害」が許されているということだ。決められたエリア内で、決められた行為によってしか認められないが、相手が得点する(勝利に近づく)ことを妨害することができる。この妨害行為を、そのスポーツにおいては「守備」と呼び、妨害行為をかわしながら勝利(得点)を目指すことを「攻撃」と呼んでいる。

このカテゴリーに含まれるスポーツは、対戦する両者(両チーム)がこの「攻撃」と「守備」を繰り返しながら展開される。そして、この「攻撃」→「守備」、「守備」→「攻撃」の入れ替え方で分類することができる。

(1)「攻撃」と「守備」が明確に区別されているスポーツ

(野球、ソフトボール、クリケット、※アメフト)

(2)「攻撃」と「守備」が混在しているスポーツ

(サッカー、テニス、相撲、柔道など)

数ある球技の中で、「攻撃」と「守備」が明確に区別されているのは、上記の4つだけである。そのうちアメフトを除く3競技では、守備側のチームは一定時間守備に専念しなければならず、攻撃(得点)のチャンスはない。逆に、攻撃の際も全く守備(相手への妨害行為)は必要ない。それ以外のスポーツは、攻撃と守備が目まぐるしく入れ替わり、混在している。その攻守の切り替えの素早さが勝敗を大きく左右する特性も持つ。(アメフトは、守備側がインターセプト(直接ボールを奪う)したときのみ、そのまま攻撃することが許されている。(1)と(2)のハイブリッド型の例外パターンである。)

お気づきの通り、(1)「攻撃」と「守備」が明確に区別されているスポーツこそ、体育における「ベースボール型」である。では、「ゴール型」と「ネット型」はどこにあるのか。

身体への直接的な妨害 と ボールへの間接的な妨害

まだ大きな集合となっている(2)「攻撃」と「守備」が混在しているスポーツをさらに細分化する。これらのスポーツは瞬間的な「守備」をする必要があり、その手段は「身体への直接的な妨害」と「ボールへの間接的な妨害」の2つが存在する。そして、許されている妨害行為の違いから、次のように分類できる。

「身体への直接的な妨害」のみが許されているスポーツ

(すもう、柔道、フェンシング、ボクシング等の格闘系個人種目)

「ボールへの間接的な妨害」のみが許されているスポーツ

(バレーボール、テニス、バドミントン、卓球など)

両方が許されているスポーツ

(サッカー、バスケ、ラグビー、ハンドボール、水球など)

まず、「身体への直接的な妨害」のみが許されているスポーツは、文字通り「ボールを使用しないスポーツ」である。肉体同士のぶつかり合い(あるいは剣も身体の一部として)が繰り広げられるスポーツは、いわゆる「格闘技系」といわれるものである。このような競技は個人種目であることも1つの特徴である(団体戦はあるが、それでも1人ずつ順に対戦する)。

次に、「ボールへの間接的な妨害」のみが許されているスポーツは、いわゆる「ネット型」とよばれるものである。主に、ボールを相手コート内に落とすことを目的とし、相手が取りにくい(打ちにくい)ボールを送ることのみが妨害として許されている。妨害の結果、相手がミスをすればそれが自分の得点となるため、「守備(妨害行為)」=「攻撃」という関係にもなりうる。

最後に、両方の妨害行為が許されているスポーツが、サッカーやラグビーなどの、コート全面を共有した球技系チームスポーツである。主にボールを所定の位置にある「ゴール」内により多く運ぶことが勝利の条件となる。競技によって程度の差はあるが、ボールを運ぶ選手の身体に接触したり、コート内を移動するボールの軌道をずらしたりすることで、妨害(守備)することが認められている。このカテゴリーが、体育における「ゴール型」となる。

スポーツの分類まとめ

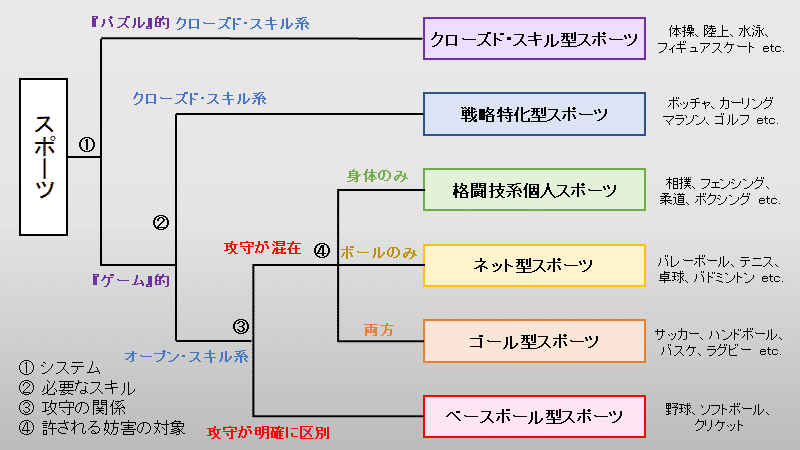

以上、この前編では、

①その競技のもつシステム

②その競技に必要なスキル

③「攻撃」と「守備」の関係

④許される妨害行為の対象

の4つの観点から、スポーツを分類してきた。述べてきたスポーツの分類をまとめると、次の図のようになる。

もちろん、すべてがここに分類できるわけではない(前述のアメフトが然り)。しかし、本稿は「ゴール型」「ネット型」「ベースボール型」の位置づけを確認するための便宜的な分類としては十分であると考える。

さて、なぜこのような分類をしたかというと、体育におけるこれらの球技の活用は、「ゲームの楽しさ・面白さ」を伝えることが目的であった。ゲームの楽しさ・面白さとは、すなわち「戦略」である。戦略とは、一言でいえば「プレーの意図」であり、変化し続けるオープンシステムの中で、「今の状況ではどう行動するのが最適か?」の問いに対する思考と判断を繰り返すことがゲームの本質を形作る。そして、「ゴール型」「ネット型」「ベースボール型」それぞれによって、戦略の着目点がまるで違ってくるのだ。

後編では、それぞれのスポーツの「型」における戦略の立て方の違いや行うべき判断について詳細をまとめる。体育でその競技を扱う場合、できた/できないではなく、どこにフォーカスすればよいかのヒントとして提示したい。

以上、前編を読んでいただきありがとうございました。後編もぜひご一読ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?