C・S・パース(1893)『カテゴリーについて』邦訳

Japanese Transration of

Charles S. Peirce (1893) "The Categories"

Chapter 1 of The Art of Reasoning

カテゴリーについて

§1.概念の統一機能

思考の法則の一つは観念の連合の法則である。観念の連合は、それぞれが互いに混じり合い、広がっていくことに存する。これは統一の過程である。近代哲学の父であるカントは、観念の機能は、感覚的印象の多様性を統一性に還元することであると言った。

§2.感覚の多様性の3つの様態

感覚の多様性には複数の様態がある。まず第一に、元々それは今よりも膨大な量の知覚される性質の多様性を示す。というのも、知覚は思考のように、多様性を統一性へ還元する働きをするからである。第二には、それは感覚の刺激の多様性を示し、第三には、我々が見るように、今は別々の個人に分離されている意識の多様性を示す。このような見方にも多くの真理がある。しかし、我々の自然な考え方では、身体のすべての経験が統一されている個性と、別々の個人の分離という個性の両方がかなり誇張されており、個人を誇張して自分を実際よりもはるかに実在的だと思わせる傾向がある。実際には、個人は星団のようなものであり、肉眼では一つの星に見えるが、科学的心理学の望遠鏡で精査すると、一方ではそれ自身の内が多様であり、他方では隣接する凝縮物との絶対的な境界がないことが分かる。

§3.基体の概念

統一の過程には区別できる段階がある。感覚に最も近いその普遍的な概念は現前一般の概念である。これは普遍的であるがゆえに概念である。これは注意の対象一般(註1)を表象している。しかし、注意の働きはその対象が特別な何かだとは考えずにそれは、ハエを捕らえるように、一瞬の現象を捉えて、それを「それ」にするだけである。我々はこの概念を「基体」と呼ぶことにする。それは、一群の感情から一つの「それ」を作ることである。

§4.「存在」の概念

同様に、「基体」が感覚刺激の一般化された観念であるように、感覚の質を一般化することができる。ある現象を理解するとは、何かを真実であると言明することに存する。刺激を契機に「それ」と結合される。そして、「それ」ではなく「連接」する観念が、我々が「存在」と呼ぶ観念を作る。

もし我々が「そのストーブは黒いものである」と言うならば、ストーブは「基体」であり、そこからその黒さは分化していない。「その~である」は―見たままの「基体」を残しながら―その混濁を合理化しようとしていることを明言し、その直後に、黒さを質として適用することによって、いくらかは実行される。

§5.精神的分離の3つの様態

中世の医師たちはプラエクシオ(praecisio)と口にするが、これは規定、すなわち切り離しを意味している。このように、論理学には前切という用語があるが、これは別の言葉で抽象化、引き離しと呼ばれる同じ操作の名称である。つまり、ある考えの一つの要素に注意を払い、他の要素を無視することによって引き起こされる、精神的分離のことだと言われている。しかし、この操作の分析が十分に成功しているかどうかは疑わしいかもしれない。抽象化において、ある現象の一部分を考えて、他の部分については特に考えない、と言った方が反論が少ないだろう。例えば、私が座っている椅子は光に対して何の作用も及ぼさないので、全く見えないと考えることができるだろう。そうすると、私はその椅子の硬さなどを切り離し、その色や見え方から抽象化するという。また、空間が4次元であると考えることができる。私自身は、空間が4次元であるとは確信していない。また、3次元であると考えてきた生涯の習慣から、4次元を明確に想像することはできないかもしれない。しかし、私は、この主題を熱心に研究してきた結果として物事が四次元ではどのように見えるかを完全に知っている。私は、非常にゆっくりと、次々と現れるであろう姿を驚くほど描き出すことができる。もし私がそのような空間を歩き回る力を持っていたら、そのようなものがどのように見えるかの絵や模型が作られた。ツェルナーという非常に学識と能力のある人は、〔空間が〕4次元であると実際に考えていた。それゆえ、空間の三次元性を抽象化することができるのです。それゆえ、私は3次元を空間から抽象化できるのだ。

この抽象化(前切)の過程は、精神的分離の他の二つの様式と注意深く区別されなければならない。そのうちの一つは、より完全な分離の解離であり、もう一つはより不完全な分離の識別である。

識別は単なる意味の区別である。例えば、表面があると考えないに、色があると考えることは不可能である。その結果、色の知覚は空間の観念なしに容易に存在することができるが、(我々が理解する意味での)客観的なものとしての色は、少なくとも三次元なしには考えられないのである。しかし、人は色と空間を完全に「識別」することができる。これは単に、色には空間の考えには必ずしも含まれないものが含まれていることを認識することに存する。

解離とは、他のものを想像しないで単独のものを想像することであり、これができるかどうかは、それまでの経験の性質や、新規な状況に自分を置いていることを想像する訓練、人生におけるその他の出来事に依存する。よりよく訓練された精神の持ち主であれば難なく「解離」できるような経験の要素を、ある人は全く「解離」できないかもしれない。色を想像せずに空間を想像できる人はごく僅かであるが、色のない空間は存在することを考えることは誰にでもできるし、実際に行ってもいる。

「前切」は相互的な過程ではない。BからAを前切することはできないが、AからBをを前切することは完全に可能であるということが頻繁に起こる。その理由は次のようなものである。すなわち、基本概念は、経験という契機によってのみ生じる。それらは一般的な法則に従って生み出されるもので、その条件は特定の印象の存在である。さて、もしある概念がその印象をその概念に伴う統一性に還元しないならば、それは単にその印象に対して恣意的に付け加えただけに過ぎない。それに対して、もし印象が概念なしでも確実に理解できるのであれば、その概念はその印象を統一性に還元することはない。したがって、諸印象(あるいはより直接的な諸概念)は、それらを統一性に還元する基礎概念を無視するならば、理解されることも注意されることも確実にできない。その一方で、一度その概念が得られたならば、それを引き起こした前提が無視されてはならない一般的な理由はない。したがって、説明する概念は、より直接的な諸概念や諸印象からしばしば抽象することができる。

§6.カテゴリーを「探し出す」方法

このようにして集められた事実は、基体のの多様性と存在の統一性の間にあるであろう普遍的な基礎概念を探し出す体系的方法の基礎をもたらすものである。その普遍的な基礎概念の導入の契機は、基体を多様性から統一性へ還元すること、あるいは基体へ別の概念を結合することのいずれか一方であることが示された。さらに、結合された要素はその概念なしでは考えられないのに対して、概念は一般的にそれらの要素なしでも考えられることが示されてきた。今や、経験的心理学は、ある概念の導入の契機を発見し、我々はただ、その最初の概念によって、その基体に統一された考えに先立つ、どのような概念があるのかを確かめればよい。しかし、その「存在」の概念からの道をたどって「基体」の概念へ至るまでに、理性が通過しなければならない順序における次の概念は、最初の概念なしでは考えることができず、ゆえにその次の概念を得ることもできない。

この過程を通じて、内観に頼っていないことに気が付くかもしれない。意識の主観的要素に関して、客観的要素から確実に推論できないものは、何も想定されていない。意識の主観的要素に関して、客観的要素から確実に推論できないものは、何ひとつ想定されていない。心理学者の中には、精神の内で直接的なものは、最も簡単に知ることができると思い込んでいる者たちがいる。しかし、これは誤りである。そのような読者は、自身が怒っていることを知らずに怒ることができることを知らないのだろうか?物事は意識の中で様々な在り方をしている。それは意識の中に在るだけでは十分でない。印象は利用される前に知覚に働きかけられなければならない。

§7. 第一の媒概念:第二の契機となる「性質」

「存在」の概念は、何かが主張されたり、真であると判断されたりしたときに現れる。我々が判断するとき、まず何かについて考え、次にその何かが真であると考える。つまり、我々が考えている「基体」は、ある「性質(註2)」を有すると考えるのだ。このように、「性質」は「存在」から「基体」へ移行するための最初の概念である。

一見、「性質」は印象において与えられるように見える。しかし、そのような内観による結論を信用してはならない。我々は、一つの観念を、より直接的に経験された別の観念にも適用できると判断する。しかし、もう一つの観念は、観念を知るための方法によってよりよく知ることができる、経験的というよりも観念的なものである。これは、具現化された特定の事物から独立した、ある種の観念的存在であるとみなされる。例えば、蜂や蟻を見たときに、なんという聡明さ、なんという奇妙な本能だろうかと私は驚嘆する。私がその部分的な意識がある精神を有していると判断した蜂や蟻は、経験的に知られている。しかし、経験されたすべての物事と同様に、それらにはどんなに精巧な説明でも完全に明らかにすることができない謎がある。彼らの中にある種の精神を認めると私が宣言するそのとき既に精神に関する何らかの考えを明らかに私は持っていたに違いない。もし「彼らは本能を有している」と私が言ったならば、本能という観念をそのとき既に私は持っていなければならない。もし、その動物がその〔本能を有しているという〕考えを示唆する唯一の対象であったなら、私はその〔本能を有しているという〕考えを、その特定の動物から分離することができないはずであり、もしそのような分離させた考えがなければ、私は〔本能を有しているという考えを〕その動物に帰属させたり、それを主張したり、そのように判断することはできない。そのときには抽象的な観念、すなわち本能の観念を持っていなければならない。その観念は、私のこれまでの考察からもたらされたもので、私の目の前にあって目に見えないものにも適用可能であり、むしろ私が何を見ているのかを説明するための理論である。これと同様のことは、あらゆる判断の場合においても言える。それは感覚の内には与えられない感覚‐印象の理論である。感覚の「性質」と呼ばれるものでも同様である。私は黒いストーブを見る。そこには黒さという直接的な感覚がある。しかし、もし私がストーブを黒いと判断するならば、私はこの経験を過去の経験と比較しているのである。その感覚、以前の黒い物体から得た馴染みのある観念と結びつけているのである。私がストーブは黒いものであると言うとき、私はその見た目を説明するために小さな理論を作っているのである。その理論が空っぽだと言うなら、それは単なる印象の繰り返しでしかない。それは、別の形の思考に落とし込まれている。少なくともその考え方は、形式上は理論である。

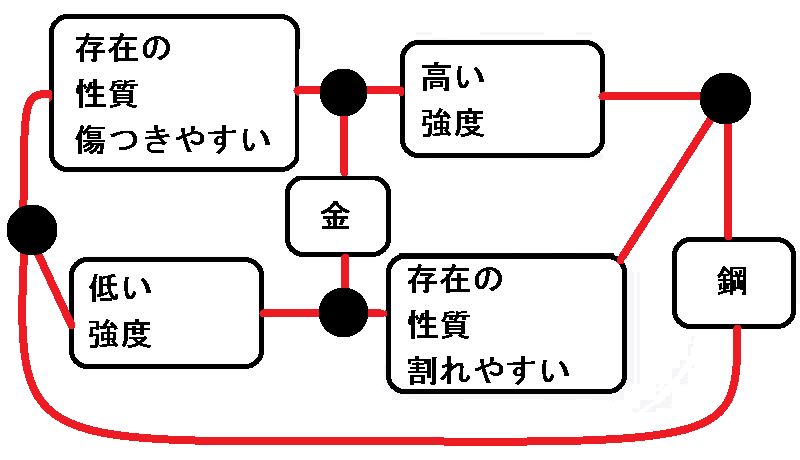

明確に考えるには、言葉や聴覚的印象ではなく、視覚的な図式で考えるのが一番である。例えば、次のような二つの金属を比較したとしよう。一つは金のようなもので傷つきやすいけれども割れにくい、もう一つはガラスのような鋼で傷つきにくいけれども割れやすい。この状態を以下の図1で示した。

性質の関係を明確に表現するためには、それらの性質をモノが接続される対象として扱わなければならないことが、図1から見てとれる。図1では(同じ関係を示しながらこれ以上は単純化することはできない)、10個のそれぞれ異なる対象があり、その間に12本の線が引かれている。そのうちの2つは「金」と「鋼」というモノ、2つは「柔らかさ」と「脆さ」という「性質」、2つは「強度」、そして残りの―黒い点で表されている―4つは「事実」である。

ある性質が明確な対象として考えられるとき―それは抽象的に考えられると言われ―それは抽象化と呼ばれる。そして、形容詞から形成され、このような抽象化を表現する名詞は抽象名詞と呼ばれる。この意味での抽象化を、前切の操作や、思考における分離と混同するのは、論理上の大きな誤りである。多くの思想家は「単なる」抽象化と―ある種の軽蔑を意を込めて―口にする。しかし、特徴を切り離して、それらを明確な対象として考えるという意味で、抽象的に考えることは、明晰で効率的な思考をするための唯一の方法なのである。数学はこのように考えることによって初めて可能になる。

このような考え方は無駄であり、間違っているという見解を持っている人もいる。たしかに、椅子やテーブルがモノであるのと同一の意味で、「柔らかい」「脆い」がモノであると考えるのは誤りである。しかし、もし椅子やテーブルが柔らかさや脆さよりも実在的なモノであるとしたら、何がそうさせるのだろうか。精密な嵌合や摩擦が異なる部分をずっとつなぎとめているのだろうか。誰も見ていないし、誰も使っていない間、椅子やテーブルがそこにあるのは確かだろうか?いずれにせよ、椅子やテーブルの重要な特徴は、それらについて考えることで、経験の結びつきに類似した規則で考えを結びつけられるということではないだろうか。もしこれが認められるならば、この同じことが「柔らかさ」や「脆さ」という言葉にも当てはまるのではないのか、と私は問いたい。これらの言葉、あるいはそれらの等価物は、上の図ではあまり有用でないのだろうか。いや、その有用性は十分に、それどころか最高に妥当ではないか。

我々の思考の伝達を補助する言葉は良いものだが、我々の思考〔そのもの〕を補助する言葉はもっと良いものであることは間違いない。今や「抽象化」は、我々が明晰に思考することを補助してくれる。抽象化とは思考の道具である。

このことは、生徒が自分で考えなければならないし、それには深い観想が要求される。彼は言うだろう:ええ、たしかに「柔らかい」や「脆い」というのは便利な言葉だ。でも、そんなものはない。それは便利な虚構だ。同じように、「椅子」と「机」も便利な言葉だが、単なる虚構だと、君は言うかもしれない。エルンスト・マッハという著者がそう言ったように。しかし、そのように言うことは真実と虚構の区別を無視することである。金属は柔らかい、と私が言うとき、柔らかいという一つの性質と結びついていると言っているのだ。その生徒は「文字通りの意味ではありえない」と言うだろう。しかし、その言葉は、より真実に近い考え方があることを含意しているのだ。それどころか、これより真実に近い考え方はあり得ない。反対者は思考が物事のようになり得ると空想している。思考は、考えられないモノのようになることはできない。真の思考とは、自然なモノに応答することであり、自然と徹底的に調和した結論を導くものである。この表現の完璧な有用性は、考え得るすべての真理である。思考が思考されていないものに似ているということはあり得ない。類似は思考である。このことは全く真実であり、他のいかなる言葉も熟考した何かを意味することは不可能である。したがって、私たちがモノが実際にどうであるかを話すとき、もし我々が、それらが最も有効かつ適切に考えられている方法以上のものを意味する可能性があると考えるなら、私たちは自分自身を欺くことにならざるを得ない。

我々は、モノがそれ自体として赤や青であるとは考えない。赤や青は我々の感覚に過ぎず、それ自体は単にエーテルから速いか遅いかの振動を取り込んでいるだけだと考えるのである。しかし、そのように考えるとき、我々は思考から感情の要素を取り除き、物事を感じずに考えているのだろうか?全くそうではない。もし我々の考えから感覚的な要素を消し去るとしたら、私たちの心は空白のままになるはずである。もし、モノが赤や青であると考えることが、そのモノが特定の方法で振動していると言うことよりも真実でないとすれば、それは前者の考え方が後者では導かれない何らかの不具合につながるからにほかならない。

これまでの議論はすべて、次のことを学生に示すためのものである。すなわち、性質とは、モノに接続しているか否かにかかわらず、単独のモノであると言うことは完全に正しい。そして、これに対して、それ自体は文字通りの真実ではないとして異議を唱えることは、タマネギそのものに到達するためにタマネギの皮を剥ごうとするようなものである。

昔のスコットランド人―”愚かな人”と呼ばれていた―は、肯定的な理論が必要なときに、言葉による抽象化を使って、彼らの指導者(ドゥンス・スコトゥス)にはほとんど責任を着せらないような形で、抽象化を軽蔑するようになったのである。したがって(モリエールによれば)、アヘンには催眠作用があるから人を眠らせる、と言うことになる。もちろん、それは単なる冗長な表現に過ぎない。しかし、このような話への軽蔑から抽象化への軽蔑に飛躍することは、まったく同じ誤りを繰り返すことである。つまり、有用な抽象概念と無駄な抽象概念とを区別していないということである。アヘンには鎮静作用があるというのはある目的には役立つ表現だが、生理学的な理論の代わりにはならない。論理学が我々に教えなければならないことの一つは、どのように有用な抽象化を行えばよいのか、また、どのようにしてそれを有用な適用の範囲内に限定すればよいのかということである。

§8.第二の媒概念:第三の媒概念の契機となる「関係」

心理学の研究(ここからいくつかの原理を借用することは有用である)は、あるものがある特質を有するということは、その特質を持つ他のものや、その特質を有していない、あるいは少なくともその性質を僅かしか有していない他のものについて考えなければ、決して知ることはできない(あるいは考えることさえできない)ということを示している。これは、多くの人が自然に、常識的に信じていることであり、注意深い観察によって確認されているようである。これを受け入れない思想家は、ほんの一握りしかいない。これは厳密には知識の相対性の原則(註3)と呼ばれるべきものである。

存在に関してもこれに対応するー真理がある。すなわち、事物は、互いの相互作用によってのみ、その特質を持ちうるというものである。この命題は事実の相対性の原則と呼ぶことができるだろう。例えば、あるものが硬いということは、他のものに抵抗しているということ以外にはありえない。もし宇宙に原子が一つしかなかったら、その原子が硬いと言うのは無意味な言葉になってしまうだろう。遠方の引力に対して、ある人たちは次のように主張した。遠方では引力に対して、ある人たちは次のように主張した。あるものは、それが存在しないところでは作用することができない。しかし、あるものがある場所にあるというのは、そのものが他のものに及ぼす力がその場所を中心にしているということ以外に何を意味するのだろうか? 感覚はこの原則の例外なのだろうか?ものは他の何ものとも関係なく、それ自体で感じることができるのだろうか?我々はこれを事実の問題として問うのではなく、ものが単に感じるということに意味があるのかどうかを問うているのである。なぜなら、あるものが感じると言うことと、それ自身のために感じると言うことは、同一だからである。確かに、感じることは何かである。しかし、感じることは連続的なものであり、それ自体で、それ自身のためにあるのではない。麻酔薬は感覚を破壊するのではなく、感覚の記憶だけを破壊するのではないかという指摘がある。しかし、完全に孤立した感覚、瞬間的なもの、一瞬でも覚えていられないもの、どんなに短い間も持続しないもの―換言すれば単なる感覚―はナンセンスとみなせるかもしれない。

したがって、「性質」という概念の導入の契機は「関係」である。またしたがって、「関係」という概念は「存在」から「基体」への進行における次の概念である。

我々は、対応する特質を持たずに物事が関連していると考えることはできないが、特定の関係なしに特質を持つと考えることはできる。例えば、AがBを引き寄せるならば、AとBは事実上のある種の特質を持つ。しかし、Aが青く、Bが甘いとすれば、それらは、もしかしたら、ある関係かもしれないが、特定の関係を持つと考える必要はない。

§9.第三の媒概念:与えられた多様なものの統一をもたらす「表象」―存在と基体を結合する―

あるモノがもう一つのモノに関係することは、何らかの媒介的な表象や因果によって結合されなければありえない。例えば、ある人がもうひとりの人に有毒な飲み物を与えて殺害したと仮定する。ここのことは、同様の薬物を飲んだ人々が同様の効果を経験するような何らかの規則性、または規則性への傾向があることを前提としている。そうでなければ、その飲み物と死は単なる偶然に過ぎない。確かに、偶然の一致そのものは関係であるが、別の種類の関係である。しかし、あるものが別ののものに後続することは時間を構成する出来事の間にある一般的な関係のシステムを意味する。類似と対照の関係でさえ、それを比較する精神にその対象が与える影響において規則性があることを意味する。

その理由は必ずしも十分な理由であるとは限らない。2つの関連しているモノのうち、一方がもう一方に対応することに従った表象に過ぎないこともある。

§10. 達成された統一の本質的な未来性:なぜ統一は還元的でないのか

表象は、それ自体その理由を持ち、そうして無限に連続するものでなければならない。実際、規則性の観念の中には無限に多様な観念が含まれている。また、規則性によってでなければ無限の多様性を正確に考えることはできない。こうして、合理的な表象の観念から、一気に基体の多様性へと運ばれていくのである。

§11. 結果としての概念体系

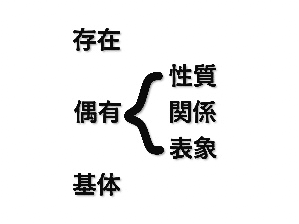

こうして我々は、次のような概念体系を得た。すなわち、

これらの概念は、論理学において根本的な重要性を有していることがわかるだろう。

§12.3つの中間概念は数的である

性質・関係・表象の3つの概念は数的である。「性質」は根源的・生のという意味で一次的である。関係は単純な異他性、あるいは二次的である。表象は媒介、あるいは三次性である。

このように概念と数の概念を結びつけることは、何も空想的なことでない。それどころか、「Eeny, meeny, mony, mi」などという神秘的な公式の最初の単語以外の何ものでもないとわかるまで、概念は真に理解されず、そのすべての一般性において認識されないのである。私がこれを神秘的と呼ぶのは、単なるナンセンスではあるが、ここから数のすべての神秘と形而上学のすべての精妙さが生み出されるからである。

§13. カテゴリーの発展的順序付けに関する暗示的な手掛かり

3つの偶有は、思考の自然な自己発展によって互いに暗示し合っているが、しかし、簡潔に述べると明確に現れない。

我々はまず一次性から始めなければならない。一次的なものは生でで新しくなければならず、一次的で新しいものは生き生きとしていなければならない。一次であるところのものは独自で自由でなければならない。なぜなら、依存的であることは二次的だからだ。全く自由なものは無制限でなければならない。したがって、終わりなく変化するものでなければならない。終わりなき変化の自発的な新鮮さは、純粋な性質の多様性である。

一次性、つまり<一なるもの>は多様である。多様であるためには固定的ではなく新しくなければならない。固定的でなく新しくあるためには、いまここでなければならない。いまここであるためには、それは二次的でなければならない。二次性は一次性によって決定されることを意味する。これが独創的で自然なものであるためには、独断的な決定でなければならない。独断的であるためには、盲目でなければならない。盲目な独断的決定は力である。二次の一次はその二次のために二次である。一般的な意味での作用と反作用、すなわち関係がある。

自由と決定は、絶対的に自由でも恣意的に強制されるものでもないものの両極としてのみ共存することができる。両者の間には三次性、あるいは媒介がある。今やそれを通して力が新鮮になり、反作用に戻るように仲介するものが精神あるいは表象である。

このような考え方は抑制されなければほとんどどこにでもつながってしまうかもしれない。これは一冊の本が埋まってしまうような展開をわずかな言葉に圧縮しようとしたに過ぎない。大きく取り上げれば、それほど恣意的に見えることはないだろう。大まかに述べれば、それほど独断的には見えないだろう。

§14. 関係の2つの種類

関係には二つの大きな類がある。

1.その根拠が予測可能または内的な性質であるもの。

2.その根拠が予測不能または関係的性質であるもの。

前者の場合、関係とは一つの特性の中でそれぞれの相関が併存しているに過ぎない。そして、関係と相関は区別されない。後者の場合、相関は関係に対置されており、ある意味で対立が存在する。

前者の類の関係は単に一致することによって関係づけられる。しかし、単なる不一致(その働きを認識する行為がない)は関係を構成しないので、第二の類の関係は事実上の一致によってのみ関係づけられる。それらは実際に関係しているのである。(対照の場合は、その事実は精神的事実である)。

§15.(この節は移行を告知するためのみに使用される)

表象、すなわち記号の類については別の章を設けるに値する。

註釈

(註1)著者は(1867年の時点で)この基本的な重要性を注意に割り当てており、それは最近の心理学的研究によって完全に裏付けられている。

(註2)ここでいう「性質」とは、二次的な対象との相対的な関係で考えない特質のことである。 性質という言葉にはいくつかの意味があり、非常に密接に関連しているため、どちらかというと曖昧な言葉になってしまっている。 これはラテン語の”qualitas”に由来し、キケロがアリストテレスのギリシャ語 ποιότης「そのようなもの」を翻訳するために考案した言葉である。 アリストテレスはこの言葉について、「述語的」意味と呼ばれるある種の定義を与えている(この意味において、哲学者の王子達はこの言葉を窮地あるいはカテゴリーとして捉えていたのである)。 すなわち、(1)特質、(2)対立するもの、(3)ある程度の差異がみとめられるもの、(4)物事が一致したり相違する点、と定義しているのである。 これはこの語の最も正しい意味である。しかし、この語を一貫してこの意味に限定した著者はいない。 アリストテレスはこの言葉を、道徳的な判断を下すことのできる性格に対して非常によく使っており、良い性格は悪い性格よりも資質だと呼ばれることがよくある。 フランス語では、これが最も親しまれている意味であり、わが国の言語の古い作家たちにも非常によく見受けられる。 これは、我々が街角で耳にする表現の作者がアリストテレスである無数の例の一つである。 序列や優位という意味から、論理学では、ある考えを理解することの優位性、つまりその明確さや明瞭さを表現するために性質が使われるようになった。 また、命題は肯定か否定という性質を持つと言われる。 カントは強度の程度を表す言葉として使っている。 性に関する強度と意義について、スコラ学上では論争があった。

(註3)しかし、この呼称は、現象主義と呼ばれる教義、すなわち、我々の思考とその真の外部の根底との真の関係は決して知ることができないという教義に適用されている。「知識の相対性」を確信していると公言する人々の多くは関係そのものについて、その相関物が直ちに精神に現れないならば、知ることができないと言って本気で拒否しているのである。彼らは、あるものが自分に作用しているという直接的な知識を、それ自体が自分の精神の中にない限り、人間が持ち得るとは認めないのである。しかし、その人たちは、関係の認識不可能性に対する信念を「知識の相対性の教義」と呼ぶことで、自らを怠惰な思想家であると宣伝しているのである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?