紅龜粿(âng-ku-kóe : 台湾ホーロー語)/ 紅粄(fùng-pán : 台湾客家四縣語)

粿(kóe:クエ)は台湾ホーロー語での総称で、台湾客家語では粄(pán : パン)と呼ぶ。糯米(もちごめ)や粳米(うるちまい)などの穀物を水に浸し、すりつぶし、ペースト状にしたものを捏ねたりついたりして餅状にした食品だ。使われた材料や作り方によって甜粿、鹹甜粿、菜頭粿、草仔粿、芋粿など各種の粿がある。作るのに手間と時間がかかるので日常食べる主食ではない。

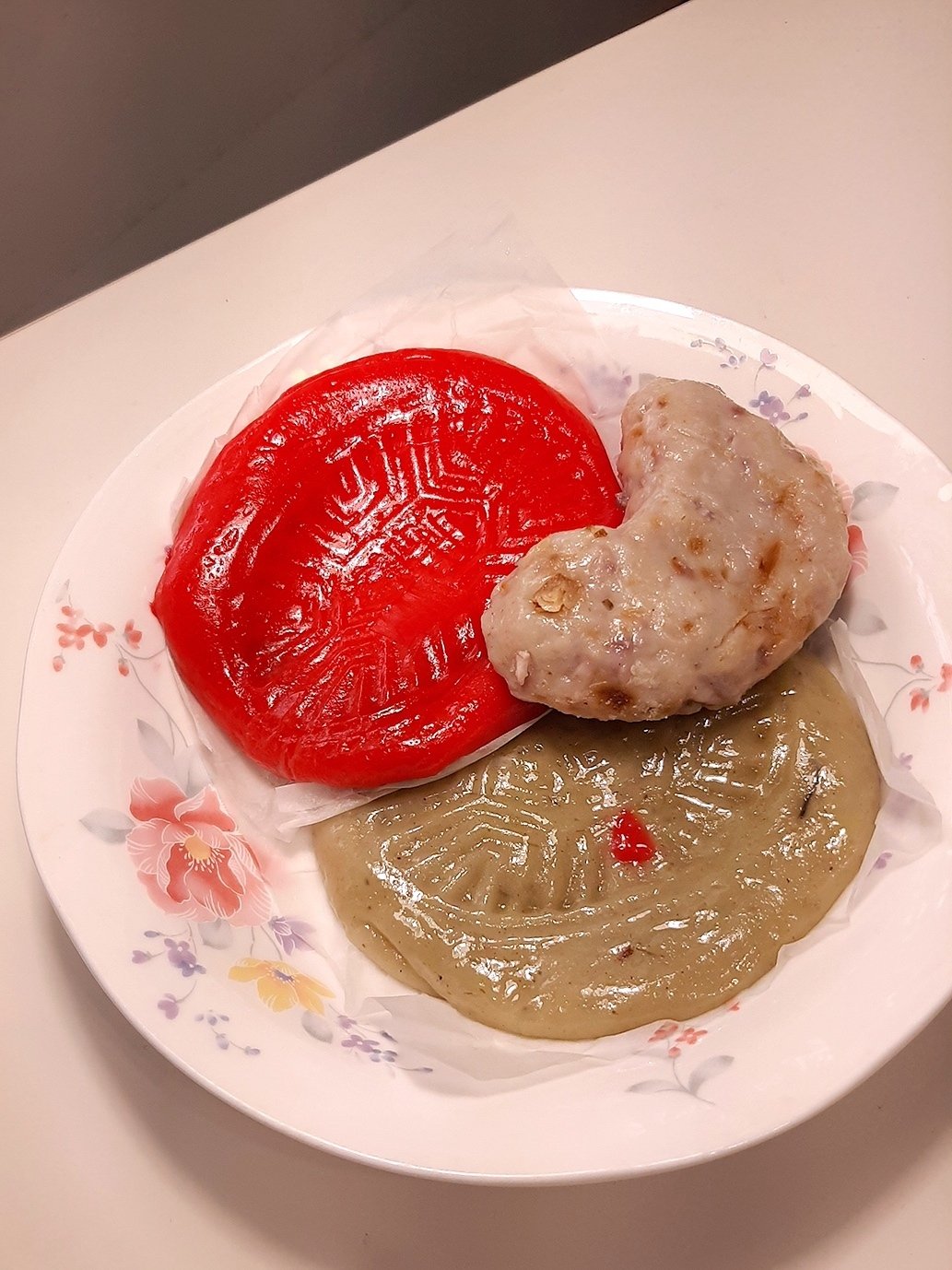

紅龜粿(âng-ku-kóe:アンクウクエ)は粿模(kóe-bô͘:クエボォ)と呼ばれる型に詰めて亀の甲羅に似せて作った赤い餅菓子で、中には小豆餡(ピーナツや黒ゴマ、緑豆など他の食材による餡の場合もある)が詰められている。亀の甲羅に似せて作られるのは亀のように長寿であることを願うためである。紅龜粿(âng-ku-kóe:アンクウクエ)は台湾ホーロー語の言い方であり、客家系台湾人は客家語で紅粄(fùng-pán : フンパン)と呼んでいる。

この餅菓子は台湾のホーロー人、客家人の間だけの食文化ではなく、中国の福建省や広東省の他にシンガポール、マレーシア、インドネシアなどの東南アジア諸国の華人やババニョニャ(ニョニャババやプラナカンとも呼ばれ、現地に同化し根付いた中華系住民の子孫。他民族の血統や文化も受け継いでいることが多い)系住民の間でもポピュラーなものである。シンガポールやマレーシアでも台湾ホーロー語と近い関係にある福建語(閩南語)から外来語として取り入れ、やはり、アンクウクエと呼ばれているようだ。

元々は正月などの行事や滿月(móa-goe̍h:モアゴエッ=出生1ヶ月目のお祝い)や度晬( tō͘-chè:トォツェ=出生1年目のお祝い)、誕生日や成人、結婚のお祝いなど、子供の成長を祈ったり、祖先や神々などを祭る時、寺廟の祭り事などの時に特別に作ってお供え物にしたり、親戚や友人、近所の人などに配るものだった。今では伝統的な市場や餅菓子店などでいつでも買えるので、日常のおやつとしても食されている。

紅龜粿の製作手順は以下の通りだ。

1:水に浸した餅米をすりつぶし、ペースト状にする。

2:ペースト状にしたものを布袋に入れ、水分を半分くらい絞り出す。

3:赤い食用色素を入れて混ぜ合わせ、こね回したり、ついたりして赤い餅状にしていく。

4:手のひら大の大きさの塊に一つ一つ分けていき、中に餡(小豆餡が多いが、他の食材の餡でもよい)を詰める。

5:餡を詰めた後に粿模(kóe-bô͘:クエボォ)と呼ばれる型に入れて、亀の甲羅のような模様(おめでたい意味の文字を入れる場合もある)がついた紅龜粿の形にする。

6:一つ一つの裏側に油を塗り、バナナなどの葉の上に載せ、籠床(lâng-sn̂g:ランスン=竹や木製の蒸し器具)に入れて、大きな鍋で蒸し上げる。

紅龜粿の他に台湾での生活の中でよく目にする餅菓子に鼠麹草(ソキクソウ)や艾草(ヨモギ)などの草を餅米や在来米の粉に混ぜて作る餅菓子がある。この類の餅菓子は台湾ホーロー語では鼠麴粿(chhí-khak-kóe)や草仔粿(chháu-á-kóe)などと呼ばれ、台湾客家語では艾粄(ngie-pán)などと呼ばれている(原料にする草の違いや方言の違いによっていろいろ呼び名がある)。この餅菓子は手のひら大の扁平型の形で、色は深い緑色で、下にバナナや月桃の葉が敷いてある。中に細い筋状に切った干し大根を入れた塩味のものが多いが、小豆餡や緑豆餡、ピーナツ餡などの甘いものもある。昔は中元や清明節(お墓参りの行事)のお供え物として使われていたが、現代では紅龜粿と同じく普段のおやつとしても食される餅菓子である。