あの日の父に、ごめんなさい

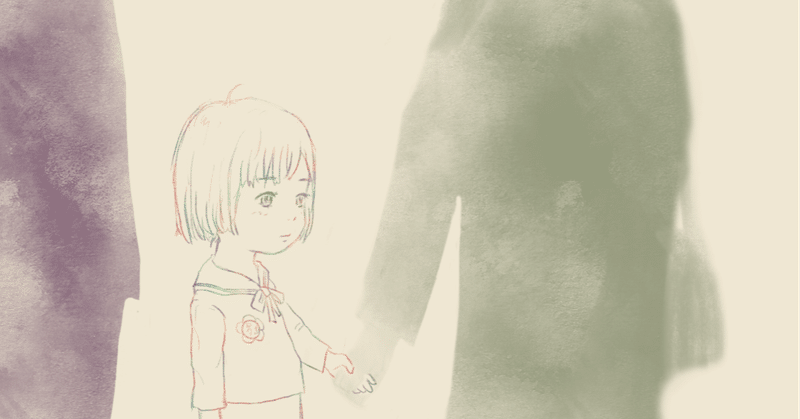

父は休みの日になると、散歩がてら私を近くのコンビニに連れ出した。そこで父は決まってとびきり甘い缶コーヒーを買って、私にはお菓子を選ばせてくれた。父が吐き出すたばこの煙にコーヒーの甘い匂いが混じって、私もその飲み物が欲しいとねだった。「もう少し大人になってから」と制しながら、父は煙が私にかからないように距離を取った。そんな父を見ながら、パッケージにフルーツの絵が描いてある風船ガムを少しずつ食べた。その時間は早起きが得意な私の特権だった。幼少期の一番古くて、楽しい記憶。

※

父と母が不仲であることは幼少期から気づいていた。母からは父の悪口をたくさん聞いた。母から聞く父は大悪党で、泣きながら話す母の姿を見て母が可哀想だと思った。私が味方にならなければ、母が居なくなってしまう、そんな恐怖をいつも抱えていた。母は私が父と出かけたり、仲良くしているとすごく機嫌を悪くした。だから父との朝の散歩も断るようにした。父の話は聞こうとしなかった。そのうち父は家に帰ってこなくなった。

父と再会したのは高校生の時で、小さな喫茶店だった。父は相変わらずコーヒーにぼちゃぼちゃと砂糖を放り込んだ。それから甘い匂いの混じった煙を燻らせて、その煙を目にした母の顔が、厳しい形に歪んだ。テーブルを挟んで座った向かい側の父とは埋めようのない圧倒的な距離が出来ていて、生きる道が決定的に違っているのを感じた。

離婚届に押印されるのを、ただただ見ていた。母に依頼された通り、「お母さんと暮らします」と伝えた。父の顔は見れなかった。それが父に会った最後になった。

※

両親の不仲や離婚問題は、私がどんなに努力してもきっと解決できなかったと思う。子供というのは、あまりに無力だ。

それでも幼少期に父にしてしまった事、しなかった事、あの喫茶店での事を思い出すと、今でも叫びだしたくなる。

あの日の事は長年、私の心のしこりだった。どうすればよかったのか、ずっと考えてきた。それは今も続いている。

母というフィルターを通して見ていた父は、果たして本当に大悪党だったのだろうか。今となってはもうわからない。

でもこれだけは確かだ。

父と過ごした穏やかなあの朝の時間が好きだった。

「行くか?」とこっそり聞かれた時、「行く」と答えた自分を、もっと大切にすればよかった。私が私自身の目で見て、自分が思う大切なものを、選んで守るべきだった。

※

人生は選択と判断の連続だ。父との事だけでなく、私は物事を自分の目でちゃんと見て、自分で判断する事を長らく怠ってきたように思う。

幼い頃から両親の顔色を伺ってきた。間違った選択をして怒らせないように必死だった。

だから自分自身と対話する事も、自分に正直になることも出来なかった。してこなかった。自分が我慢して穏便に済むのであれば、それが最善策だと思っていた。

それなのに、そうして起こった結果が思わしくないと、今度は「誰かのせい」にしてきた。

選択と決断の責任。それらを自分で背負う覚悟も強さも持ち合わせていなかった。

今でも何かを選んだり決める事はとても怖い。そういう時、私はあの喫茶店での出来事が頭を掠める。

いつでも正しく生きられるわけじゃない。誰も傷つけない生き方なんて出来ないかもしれない。でも、傷つけた事を責任転嫁する事なく自分が引き受けられるようにならないと、不当に大切な誰かをまた傷つけてしまう。

自分を大切に出来ない人は、誰かを尊ぶ事なんて出来ない。自己犠牲は何も産まない。自分自身との対話を諦めてはいけない。自分を優先していい。それが真っ直ぐに、相手を想う気持ちになっていくから。

あの日の父に、ごめんなさい。

それからありがとう。

生き方を教えてくれて、ありがとう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?