オンラインの会議で参加者の発言を活発にするgoogleフォーム活用法

2021/8/31追記:この方法を実演する会をやります!

柴田(@4bata)です。1年以上試行錯誤して「これがひとつの答えだ!」というのが見えました。プレゼンやワークショップでも使えますし、普通の会議でも使えます。

いいまとめのツイートがあったので最初に引用

目から鱗な実践のコツ!

— 堺 寛 (@hiroc_sk) June 13, 2021

・オンライン会議はビデオオフ&ミュートで良い

・司会はDJ感覚で

・フォームを使ったこまめなアンケート。敢えて匿名で

・議題の順序も投票で。話したい理由も尋ねる

・即興性、ライブ感が「場の一体感」を生む https://t.co/VM0BCYNmx3

考えたきっかけ:オンラインのワークショップをやるときに、ブレイクアウトルームというやつがとにかく嫌いで、あれをつかわずになんとかしたい

ブレイクアウトルーム(ブレークアウトセッション)機能とは、Zoom上でミーティングの参加しているユーザーを少人数ごとのグループに分ける機能のことです。[引用元]

30人のオンラインワークショップをやったとして、5人×6グループとかに分かれるやつがとにかく嫌い。あれを使わずにいい感じに実施する方法を試行錯誤していた。なぜ嫌いなのか。途中で会話をぶった切られたりするのが嫌だし、なんとなく「物理的な会場の方法をオンラインに持ち込んでいる」感じがして違和感があったのだ。違う方法があるはずだというのを直感的に思っていた。

「架空の総務部定例会議」を例に説明する

設定

・参加者は、司会(私)とその他9人の合計10名。

・全員カメラオフ、マイクもミュートで話す時だけオンにする。でも話は聞いているし、やる気が無いわけではない。

・総務部なので、いろんな議題がある。週に1回の定例会議でいろいろ決めている。

カメラオフとマイクオフのイメージ。もうこの時点でやりにくいと考えてしまう人も多そう。でも大丈夫。

わかりやすくするために、普段の会議よりも丁寧にスライドをつくり、進行も丁寧な例とした。これで社外の人達とのオンラインのワークショップや講演でも応用可能な事例になる。普段の会議ではスライドや進行を簡略化すればよい。

司会「総務部定例会議をはじめます!」

参加者A:「はーい」

それ以外の参加者:「・・・(特に反応なし)」

まずここで反応がないことに落ち込んではいけない。司会進行は、ラジオのDJ感覚でやればよい。リスナーからの返事はその場で帰ってこないのが当たり前だ。

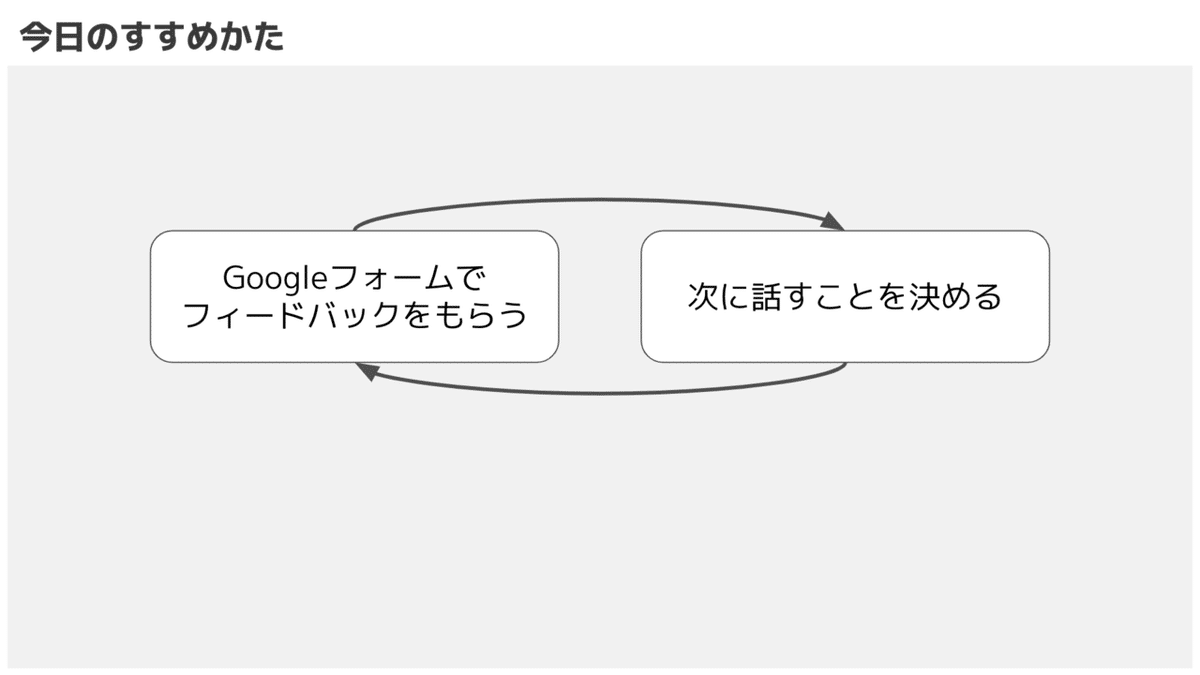

司会「今日の会議の進め方ですが、いつも通りgoogleフォームに入力してもらって、それを元に議題を進める形にします。」

司会はラジオDJで、リスナーからのおたよりがgoogleフォームでやってくるのだ。

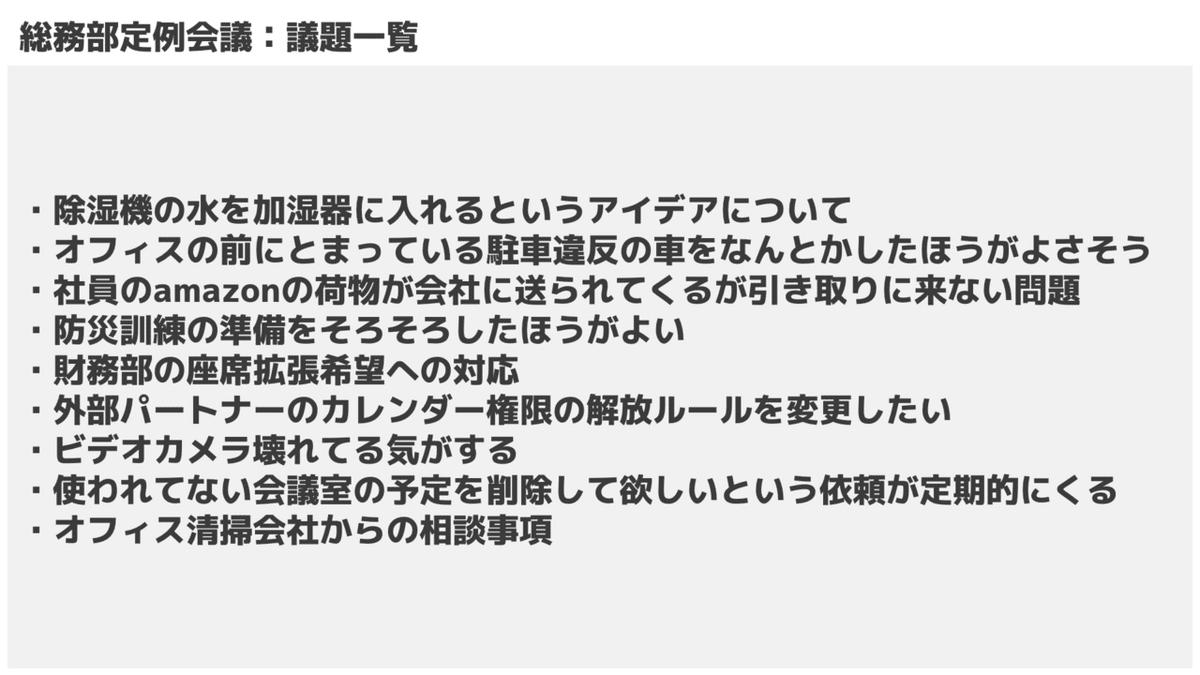

司会「今日の議題です。」

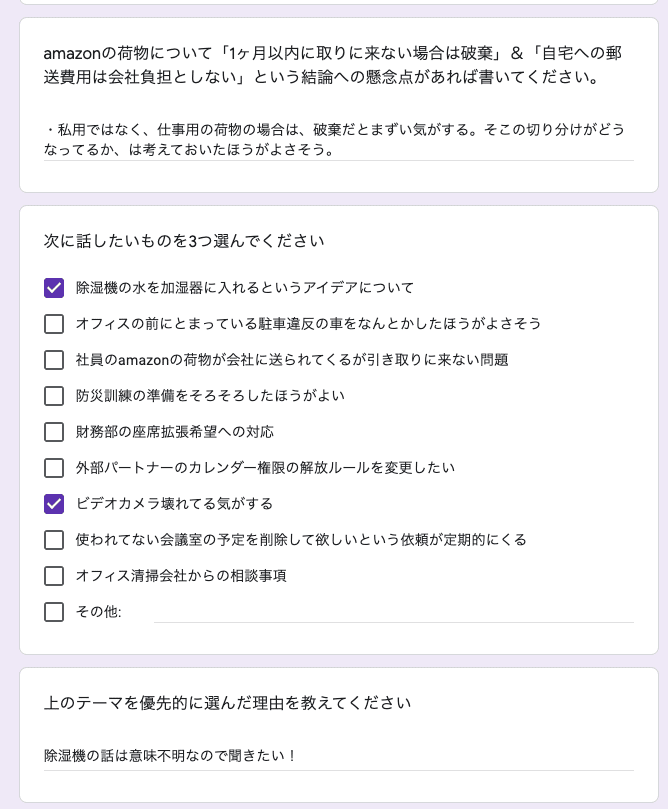

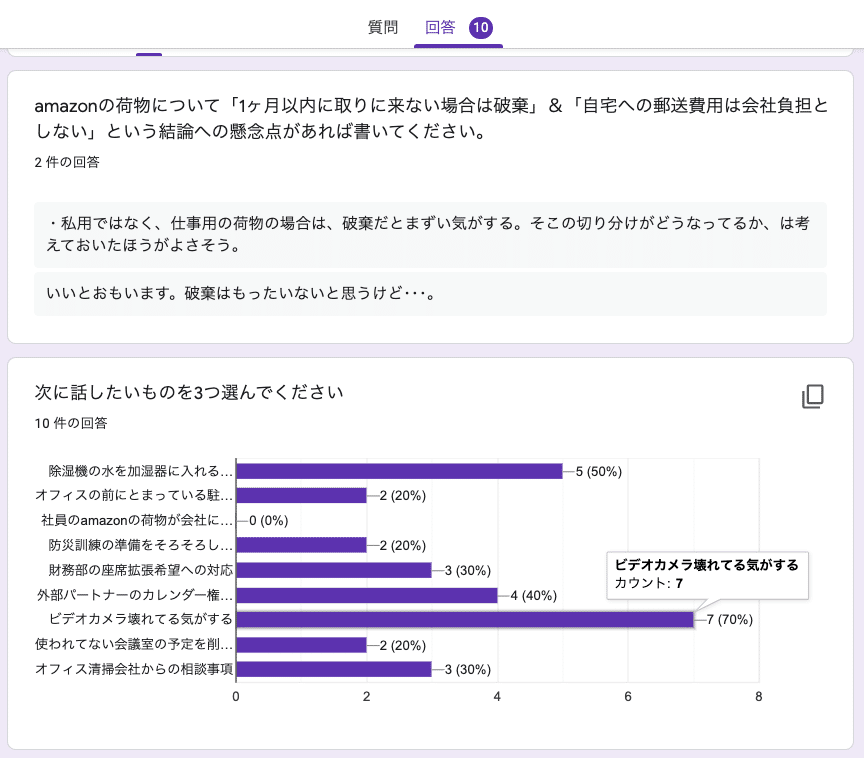

司会「では何から優先的に話すべきか、各自で考えるものを3つ選んでフォームにいれてください。3分とります。」

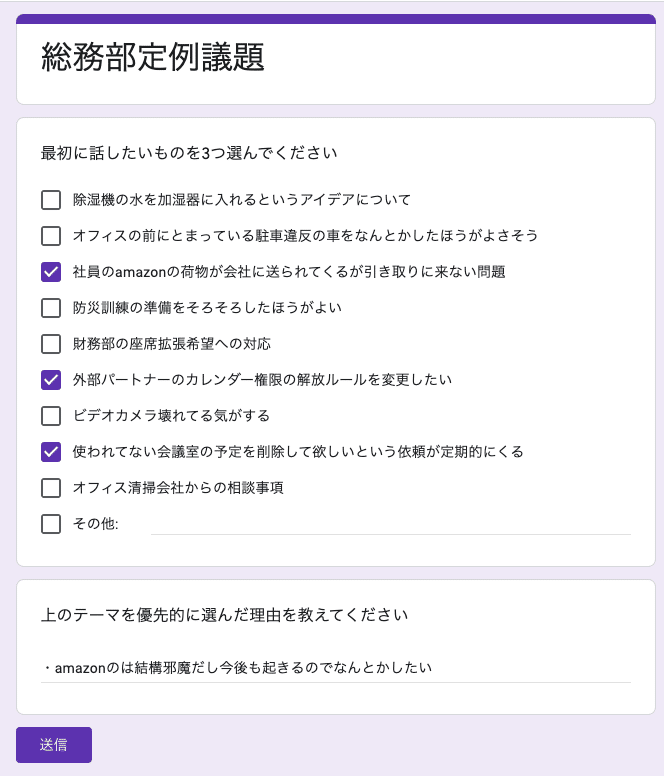

ここでフォームのurlを参加者にシェアする。以下のように参加者に入力してもらう。

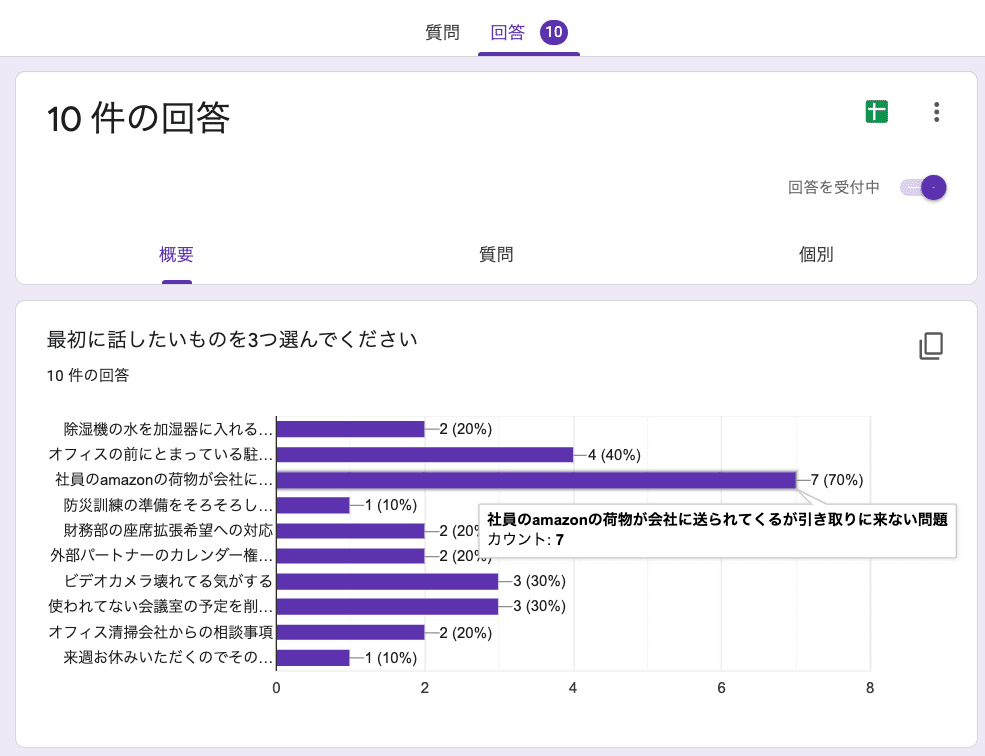

司会「3分経ちました。結果を見てみましょう。一番多いのはamazonの荷物の件ですね。」

司会「amazonの荷物、そんなに邪魔なのか。なるほど。他のコメントは後ほど。」

ここでのポイントは、参加者に議題を選ばせること、それを口頭ではなくフォームでやること。優先的に話したい議題があれば先にやればよい。どれからでもいい場合は、各自が興味があるものからやる。全員の意見が反映されてもよいところでは、意見を反映する。

司会「amazonのやつを提案してくれたのは誰ですか?」

参加者D「私ですー。」

司会「ではちょっと簡単に説明お願いします。」

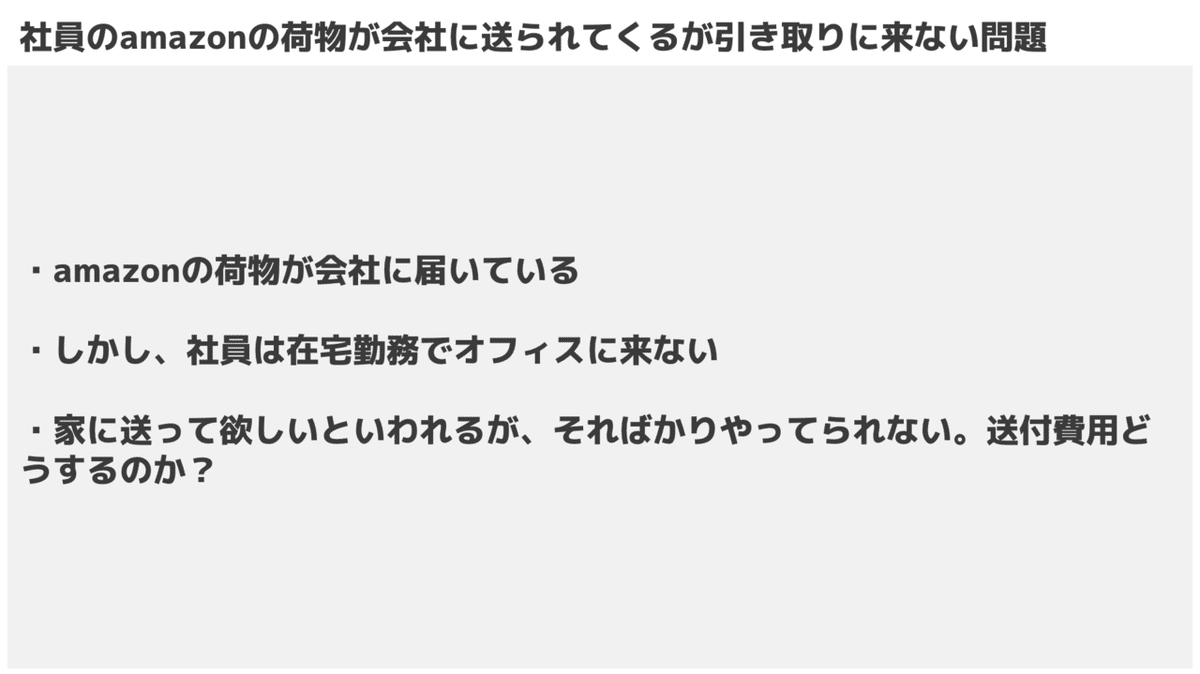

参加者D「amazonの社員宛の荷物がたくさん届いてるんですが、オフィスに来ないので送ってくれと言われることも多いんです。これって費用とかどうすればいいのか、困ってます。」

ここではじめて参加者がしゃべる。しかし、これぐらいでいいのだ。

司会「なるほど。特定の社員だけですか?」

参加者D「そうですね、そもそもこちらから連絡するまで会社に届いてることに気づいてない人もいますが・・・」

司会「わかりました、まあ、1ヶ月以内に破棄しますとかにするかどうかですね。会社負担で家まで送るのは、ありえない気もします。」

(以下、特定の参加者で口頭で議論が行われる)

司会「では、1ヶ月以内に破棄するルールを周知する、郵送は行わない、でいいですかね。ちょっと他に懸念点があるかの洗い出しと、次の議題を何にするかをセットで聞いてみましょう。3分とりますのでフォームに書いてください。」

特定の議題が終わって、次の議題をフォームで選ばせる。その時に、前の議題についてどう考えていたかも集めることで議論が深まる。その場でamazonの荷物受け取りルールについての懸念点の疑問を追加してフォームをなげる。その場で画面共有しながら、みんなに聞きたい質問を追加する行為がなんとなくよいのだ。即興性があって。

司会「はい、じゃあ結論に関する懸念点と次の議題を見てみましょう。」

司会「あー、確かに、私用のイメージがあったけど、仕事用でamazonで使うこともあるか?」

参加者D「いや、その場合は基本会社名義で購入してあて先も総務部になるので、個人宛=私用、というので良いと思います」

司会「なるほど、まあイレギュラーあるかもですが、いったんこれでいきましょう。次の議題、ビデオカメラが壊れている気がする。これ誰ですか?」

と、このような進行にする。

フォームは匿名のほうがよい。「これ誰書きましたか?」と司会が聞けば、マイクで答えてくれるぐらいの関係性はあるはずだ。これを実名にしたほうがいいように思えるのだが、それだけで懸念点の書き込みなどは減ったりする。ラジオDJ役の司会が、どこを匿名で意見としてとりあげるか、実名で取り上げるかのさじ加減も面白いところではある。

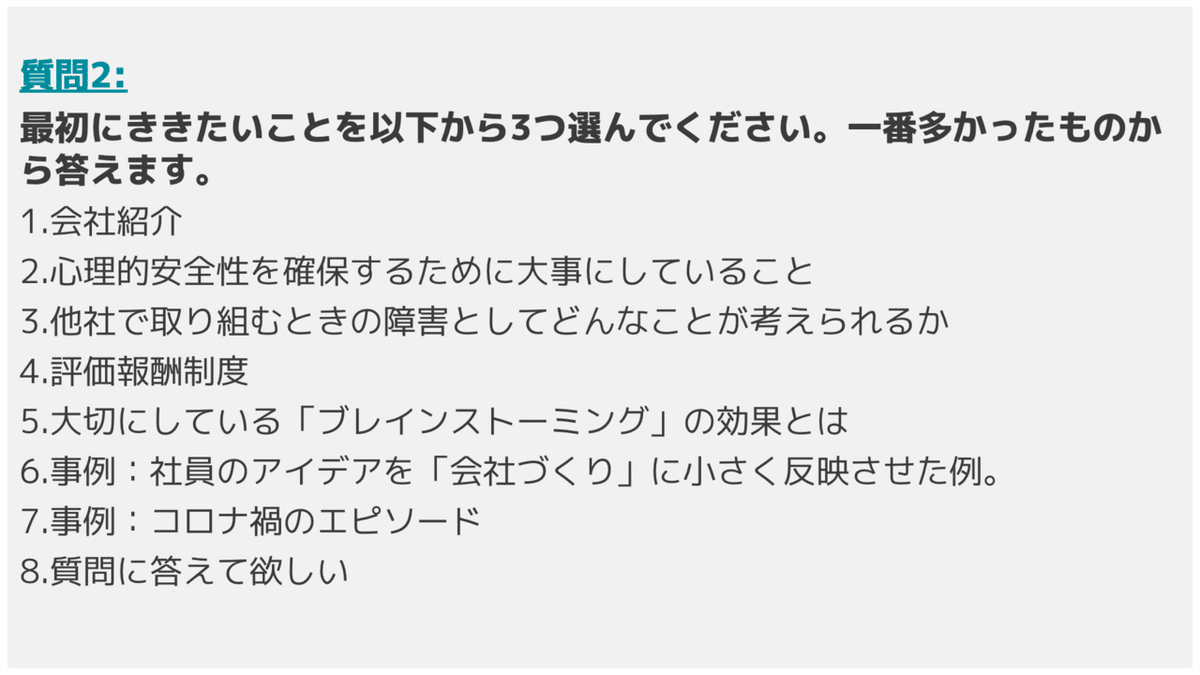

以上で架空の総務部会議の例は終わり。以下、実際に「オンラインで会社見学会」をやったときのスライドを一部改変したものを紹介する。

通常の説明では最初に来る会社説明は選ばれず、大抵は具体的な内容が選ばれる。

googleフォームをつかった会議進行のコツ

まとめておく。

・司会はラジオDJだから、口頭は「サブ」で、リスナーからのお便りとしてのgoogleフォームをメインとする気持ちでいくこと。

・議題を選ばせるときに、前の議題の感想や懸念点を聞く。口頭では話せなかったけど、フォームには書いてくれる人がいる。口頭で話さないのは、決して主体性がないからではなく、「口頭で話すほどではないかな」という判断だったりする。

・フォームは匿名のほうがよい。匿名で書いて、書いてくれた人は誰ですか?と司会で聞くほうがハードルが下がる。聞いて返事がなかったケースは、ほとんどない。聞いたら答えてくれる。

・その場でフォームの内容を、議論の内容を基に追加で考えられるとより面白い。

・100人の集会(?)とかでもできる。実際に200人ぐらいでやってみた。

・司会役の即興コメント力は求められる。googleフォームの回答をつかったファシリテーション力とでもいうのか

・単にgoogleフォームで「口頭で今話した内容の感想」を知りたい場合「1-5を選ばせる+フリーコメント」にするだけで、入力内容が格段に増える。小さいステップを踏ませる。

この形式の進行方法に参加した人の声

最後に参加者の声を紹介して終わる。社外の人に会社説明をしたときにこの形式を使った感想。

一方通行にならない、という事はとても良い方法と思いました。順序が入れ替わると、違う印象を持つ話もあるのかな、と思いました。『聞きたい』>『伝えたい』を大切にしてくださっているフォームだと感じました(逆のケースもよくある)。

「聞きたい」>「伝えたい」は良い言葉。

ずっとミュートなのに参加している感覚がありとてもいいなと思いました。

これはいいフレーズ。ミュートなのに参加してる感覚が得られる。

やりやすかったです。コメントにフィードバックいただけるのもうれしいです。参加している感じがあります。

入力したコメントに、進行役の人がコメントすると、また次に書こうと思うというポジティブスパイラルが生まれる。

あった方が楽しめるなと思います。他の人の感想など話も広がる

話した内容について、他の参加者がどう考えてるか、テキストなら全員で全員のものを短時間でみんなが一覧できるというメリットがある。

参加者がどういうことを知りたいのかを見える化できるのは良かった。自分が選択したテーマでなくても皆が知りたいなら集中して聞こうと思えた。

これも発見。自分が選んだものじゃなくても、みんなが聞きたいなら、という視点で聞ける。

フォームを使うことで自分の考えをまとめるだけでなく周りの人の声も聴けるので面白かった。打ち合わせも、聞くだけでなく参加している感じがするのでよい形式だと思います。

自分の考えをまとめるという効果もあるのか。なるほど。

オンライン会議はオフライン会議と何が違うのか?

・全員がPCを開いていることが前提で、個別のモニターがある

・オフラインだと、内職(会議と関係ない仕事)をしているようにも見えるから、推奨されないことも多い

・10人が平等に全員話すことは、オンライン会議だと無理(本当はオフラインでも同じなのだろうけど)。タイミングを見計らうのが難しい。なので、それぞれの意見はフォームであつめるほうがよい。

・議題の進行方法をその場で決める「即興性」を追加することで、わざわざ生でやる「場の一体感」が増える気がする。オフラインだと普通に醸成されるものだが、オンラインだと微妙だったりするやつ。予定通りやるなら、動画に撮影して聞いておけばよい。

今回は以上です。ぜひやってみてください!

誰かが書いてたけど、サポートしてもらったらそのお金をだれか別の人のサポートに回すと書いていて、それいいなとおもったのでやります!