【アート思考を組織に実装するにはどうしたらいいか?】

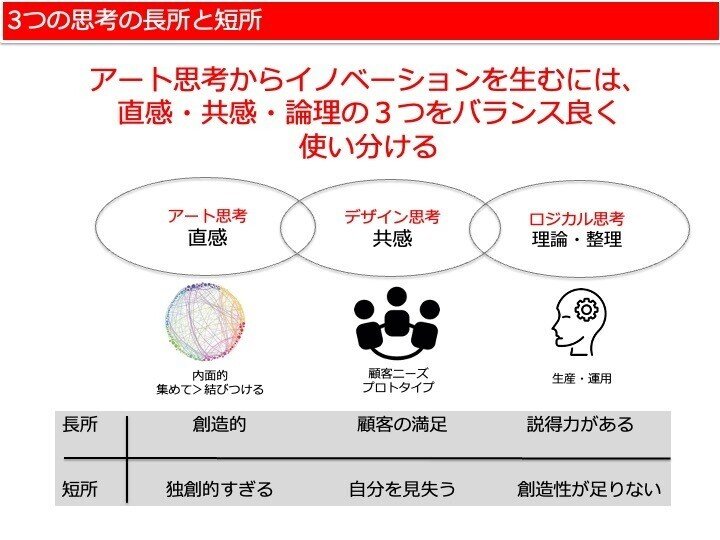

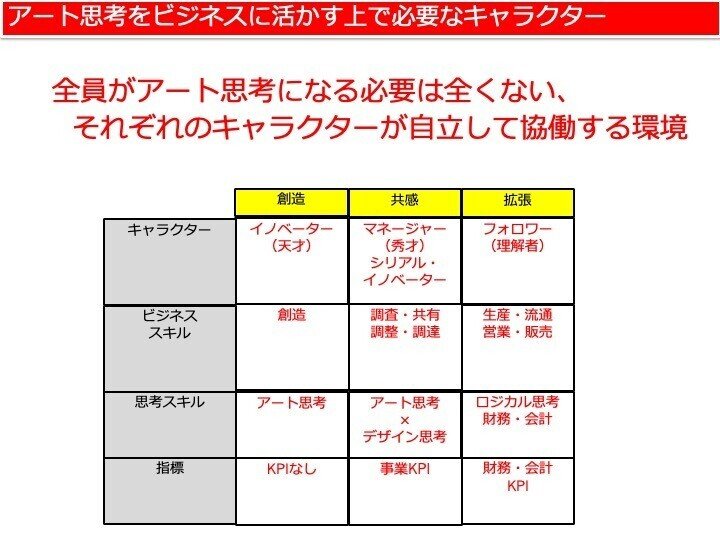

今回はアート思考実践のプロセスの一例と組織化について書こうと思います。セミナーで「アート思考を組織に実装するにはどうしたらいいか?」という質問があります。まず第一にチーム全員がアート思考になる必要は全くないと答えます。そんなことになったら崩壊します。アート思考を理解し、デザイン思考とロジカル思考の3つを行き来するバランスこそが大切なのです。

※その点についてはNewsPicksのインタビューを参照。

アート思考のプロセス

以前ブログにも書いた自分だけの妄想物語を作るワークショップの記事を例に説明します。まずこちらを読んでください。

ここで私はゴリラを自殺の名所に置いてみるという新しい概念(新規事業)を提案しました。まずは↑を読んでみてください。

①アート思考のフェーズ

アート思考、つまり自分軸のひらめきから生まれた荒唐無稽な妄想からスタートします。この妄想は実現したら自殺者が減少するという社会課題が解決するのですが、誰一人この関連性に気がつかず、多くの人が「そんなことをして自殺者が減るのか?」と懐疑的です。ゴリラと人間の自殺は一見全く関係ないように思えます。そこには実現したら自殺者が減るかも・・・というワクワクや未知の可能性があります。少なくとも発想した人はそのイメージが見えていて実現に向けて情熱が芽生え始めます。

②デザイン思考のフェーズ

次に物語の主人公である自殺願望者の心理について冷静に客観的に考察します。これはデザイン思考でいう顧客の本質的ニーズになります。この荒唐無稽な結び付き(アート思考)が本当にその自殺志望者の命をつなぐプランであるかを自殺願望者の本人の身になって様々なデータやインタビューで検証し自殺願望のある人の行動やニーズを把握します。そして、まず自殺の名所に出向き現場でプロトタイプの実証実験をしてみます。ただし、ここで問題なのはすぐには結果が出ないという事です。辛抱強く仮説>実証>検証>を繰り返しながら実現をイメージします。

③ロジカル思考のフェーズ

実現可能性に対してリアルに追求します。

※「妄想を実現する方法を考える」(アート思考研究会の幹事 秋山さんのブログ)を参照

実現する上でゴリラの飼育にいくらかかるのか?檻の製作費は?などのコストを試算し、費用対効果を検証します。実現できるのか?無理そうだったらゴリラ以外の動物ではどうか?予算は自治体からか、国からか?寄付か?様々な角度からビジネスモデルを検証していきます。同時に実装された場合の経済効果や社会的意義など経営陣に対する事業化への説得材料を考えます。

この様に、アート思考からデザイン思考、そしてロジカル思考の循環を繰り返しながら妄想を現実化していく作業から新規事業が生まれます。

この事業が軌道に乗りビジネスとしての収益性と、多くの自殺願望者がこのプランによって救われ、さらに自殺の名所には必ずゴリラがいるといことが広く社会に受け入れられる事によってやっとイノベーションとなります。

アート思考を実現させるための組織

この①②③のプロセスを1人でやるのは大変な事です。新規事業を生み出すにはこの3つが全体像としてイメージできていることが必要です。とは言っても、それぞれを完璧にこなすのはかなりの力量が必要ですし、大きな案件になれば当然1人ではできません。

そこで、必要なのがクリエイティブ・マネジメントです。アート思考で発想するようなイノベーションレベルになると、未だ存在しないサービスや商品な為、簡単には理解できないでしょう。特に経営陣にとっては「それ本当に儲かるのか?」という質問が必ず出てきます。新規事業の成功率は「センミツ」と言われています。つまり、1000分の3という意味です。

当然、採択されるためのロジカルな理論武装も必要ですが、私の経験上、最終兵器はパッションしかないと思います。このパッションを支えるチームビルディングをする上でクリエイティブ・マネジメントがとても大切です。

全員がアート思考になると全く収拾がつかなくなるのはイメージできます。荒唐無稽な妄想で盛り上がって終わりです。大切なことは、その次に出てくる荒唐無稽な妄想に共感するフォロワーを生むことです。

この動画を見てください。

ミュージシャンでもあり、起業家のデレク・シヴァースがTEDのプレゼンで使用した動画です。

動画についての説明はこちら ▷“孤独なバカ”をリーダーに変えるフォロワーの力とはPRESIDENT Onlineより。

誰に指示や命令されたわけでもなく、ムーブメントが自己組織化していくのがわかると思います。

1人の変な裸踊りからムーブメントが起き大衆化していくプロセスにおいて、1人の裸踊りはアート思考の孤独なバカです。そこから1人のフォローがバカをカリスマに変えていきます。そして、誰もが嘲笑したバカダンスはみんなのダンスになっていくのです。ここにイノベーションが生まれるわけです。

このようにして生まれたムーブメントはバカと最初の媒介となるフォロワー、そして、そこに乗っかるその他大勢のフォロワーで構成されます。重要なのはバカと最初のフォロワーです。バカを理解して共創することが最初の一歩になります。この熱狂が組織に実装されない限りイノベーションは起きないということがわかると思います。

もう一つ、この動画からわかることは、例えば盆踊りのようにセンターや舞台がないという事です。最後には最初のバカの存在も見えなくなっている。ワクワクが並列に伝播していることがわかると思います。これもこれからの時代大事な事だと思います。誰かに煽られてや、誰かの指示で起きているものではなく自己組織化してムーブメントになるという流れも大事なことです。

最初の天才的イノベーターが発想した変な踊りをマネージャーがシェアして理解と共感の場を作ると普段踊らないロジカル思考の人たちも気がつくと踊りの輪の中で変な踊りをしている。いつしかその変な踊りは広がっていく。

このようにアート思考のバカを支えるマネージメント力を持つデザイン思考の共感と、言語化し実現するロジカル思考の3つのパーソナリティーが最初の変人のパッションを共有しながら実現することで、今までにないムーブメント(イノベーション)が生まれる環境となるのです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?