アートは、いかにして社会で機能するのか

「アーティストは、サイエンスやテクノロジーなどを変換して、まったく異なるものを生み出すことができる存在です。アートシンキングは、アーティストのそうした発想を指す言葉です」(アルスエレクトロニカ総合芸術監督のゲルフリート・ストッカー)

ゲルフリート・シュトッカー氏に以前「AIがどんどん人に近くなっていくなかでアートとテクノロジーの理想的な未来像について、どう考えていますか?」という質問をしたことがあります。

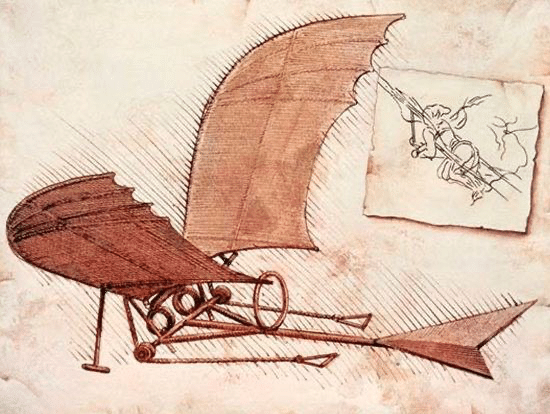

「アートは根本的に人とは何かについて探求してきました。人間探求のスペシャリストです。アートとテクノロジーは元は一緒なんです。アートとテクノロジーはもっと初期の段階から対話をすべきです。テクノロジーがどんどん人間に近くなっていく中で、AIは人間の核心に近い技術だと思います。だからこそエンジニアはもっとアーティストとコラボしていく必要があると考えています。そうする事で安心してテクノロジーが進化できる」なるほど、これはまさにアート思考ですよね。アートとテクノロジーはルネサンス時代まで同じ扱いでした。その証拠にレオナルド ダビンチは永遠の美と微笑みをたたえたモナリザを生み出し、同時に飛行機やヘリコプターまで構想していました。まさに彼の中でアートとサイエンスはどちらも同じ表現だったのです。

テクノロジーも同様に人が生み出したものだからこそ、この乖離をアートで埋める必要があると思っています。

経済においては「自然経営」(武井浩三)のように資本主義や政治、社会が限界と飽和を迎えた現代で自然から学び生命体の様なヒエラルキーのない分散型の器官がコミュニケーションして作る社会へ実存的変容を求めらているとあります。すべてはここにきて大きなパラダイムシフトへ向かっている様です。まさに「人間(機械)対自然」という二項対立構造を超えていくための要素として縄文社会のような並列分散型社会を手本にしたり、おそらく人間の根本に発想の焦点を戻すことが必要なのだと思います。

https://wired.jp/2019/11/15/ars-hakuhodo-ws

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?