”灯る蝋燭をかばいながら生きてる"2020年5月の日本で響く桑田佳祐『孤独の太陽』

言わずと知れたサザンオールスターズのフロントマン桑田佳祐、完全単独作としては2作目となる94年のアルバム。

"夏・海・湘南・世代を超えたみんなのポップス”というサザンオールスターズのパブリック・イメージから最も距離が遠いアルバムでありながら、無骨なスワンプ・ロックと内省的なシンガーソングライターがしのぎを削った70年代に青春を過ごした世代の面目躍如とでも言うべき側面もまた強い…いわば”らしくなさ”と”らしさ”が同居した本作は、なんの因果か2020年5月という時代に再び聴き直されるべき側面も持ってしまっている。

以前の記事において『世に万葉の花が咲くなり』が桑田佳祐全盛期の幕開けと書いたのは、その後のサザン名義作『Young Love』『さくら』のみならずこのアルバムも念頭に含めての事だ。いや、むしろこのアルバムこそが桑田佳祐という作家の絶頂であり、前後のサザン名義作がその頂上付近を散策していた作品と見ても良いかもしれない。

熱心な音楽リスナーの中で、”(当然サザンを含めた)桑田佳祐関連作を全肯定は出来ないがこの時期に関しては良い”という意見が出る場合、その肯定される”時期”とは大抵の場合サザン最初の休止まで、つまりアルバムで言うと『KAMAKURA』までとされる事が多い。そしてシングル『みんなのうた』で復帰以降は(近年は流石にこの一言で端的に済ませてしまうのは古い論調だという流れができつつあるとは思うが)”商業的なポップに寄り過ぎてしまった”というのはある種の界隈に根強いサザン/桑田に対する歴史観だ。

そんな先入観を持ってしまえば、この94年の桑田ソロに食指があまり伸びぬのも無理はなかろう。何故ならこの前後にリリースされたサザン名義のシングル群というのが、メロウ・サイドからの”ポップなサザン”パブリック・イメージの真ん中を行く「涙のキッス」や「クリスマス・ラブ」、あるいはアッパー・サイドのパブリック・イメージ「エロティカ・セブン」や「マンピーのG★SPOT」といったものなのだから。これらのポップなサザン名義シングルも本来軽んじられるべきで無いと考えるが、しかしパブリック・イメージを覆す驚きを求めるリスナーの期待を満たすのが難しいのも確かだ。

が、そういったシングル群に挟まれた本作はそれらと全く違う表情を見せている。

制作体制としては『Keisuke Kuwata』での邂逅以来サザン名義作を含めても本来桑田との連名ユニットが制作の実情としては最も適切だったのではないか、という程の蜜月関係にあった小林武史がプロデュースのクレジットから完全に名前が無くなり、数曲で鍵盤を弾くのみに留まって大幅にプレゼンスが低下した。一方で桑田のクリエイティブ・パートナーとして存在感を強めたのが『稲村ジェーン』製作時に桑田が見出したギタリスト小倉博和だ。「真夜中のダンディー」を除く全曲が桑田と小倉の共同アレンジであるとクレジットされている。ちなみにその唯一の例外である「真夜中のダンディー」のアレンジを桑田と共に手掛けた鍵盤奏者の片山敦夫は、本作においては”小林でも(サザンにおいてもプライヴェートにおいてもパートナーであり本作にも参加した)原由子でも無い部分を埋めている”という程度の存在感に留まっているものの、この後2020年現在までで小林よりも小倉よりも桑田とスタジオでの時間を長く共にする重要な存在となるのだが、それはそれとして。本作はやはり小倉との関係性を重視して語るべきだろう。

そんな小倉と共に作り上げたサウンドは、パートナーがキーボーディストからギタリストに変わったという部分を如実に反映させた無骨なフォーク&ロックだ。そう、無骨。先述した前後のサザン名義シングル群からはとても出てこないイメージのサウンドが全体を支配している。”学生バンドの延長的”ともしばしば評されるサザン1st『熱い胸さわぎ』においても実は既に管弦の導入やオーバーダブに積極的で基本厚めのアレンジを志向してきた桑田の主導作品として、1曲あたりで鳴っている楽器数の最も少ない作品だろう。

そして更に良きにつけ悪しきにつけ桑田の作家性を特徴づけるひとつの大きな要素といえる照れ隠しじみたユーモアが完全に封印され、作詞はマスコミの退廃や貧困家庭の少女といった題材をもとに諦念を伴った殺伐さによる社会の描写、製作中の母の死も反映させた深い内省、そしてここまでもこれ以降でも殆ど表現していない直截的な怒りの表明といった要素で構成されている。

しかしもう一度サウンドにフォーカスすると、その無骨なロックはサザン『綺麗』以降常に意識し続けていた時流への適応を半ば放棄し、自身が10代の頃に吸収した所謂クラシック・ロックやSSWのイディオムのみに開き直ったものとも思えるのがリアルタイムでの評価に影響はあったかもしれない(テクニカルな面で言えば、知識がなければアコースティックな生演奏と聴き紛う生っぽい音のドラムが実のところ少なからず打ち込みである事はPCM音源やサンプラーが台頭して以降だからこそ出来た事であるし、また時流という意味でもLenny Kravitzのような復古的アーティストの人気獲得およびMTV Unpluggedの流行等を思えばこれはこれで”94年的な音”でもあるのだが、”進歩を止めてしまった”と思われるのも已むなき部分ではある)。だが25年以上経過して時流と切り離したフラットな聴き方も出来るようになった今、もしも日本の熱心な音楽リスナー皆が全ての桑田関連作に耳を傾けてくれるのならば、「他は好きになれないがこれは好き」という形の評価を集めるのはサザン初期を大きく突き放して本作に変わるかもしれない。

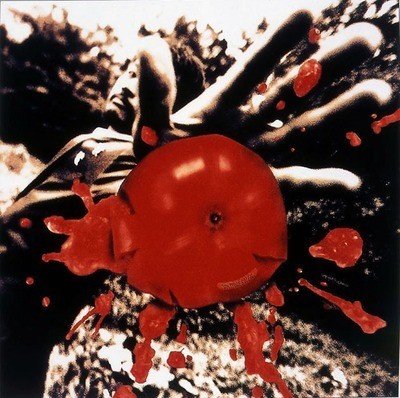

それはつまり”異色”という事であり、逆にその他のサザン/桑田作品を好む向きからは受け入れられていないのか?他の作品にも垣間見えるある種手癖的なコード進行といった要素は本作にも残りつつも、そういった意見が皆無と言えないのもまた確かであろう。そんな見方に対し、例えば「〇〇を受け入れられないのはファンとは言えない」とでも言うような物言いはあまりに子供じみているのだが、それを承知の上で、アーティストがここまでにハラワタを曝け出すような全てを投げうったような表現を提示した時にそれを忌避してしまうのはファンと呼べるのか?とすら考えてしまう……桑田のような根っからのポップス作家に関して感情的なあるいは感傷的な言葉を排して語る事は、アプローチにもよるが冷静さを気取ったむしろ不誠実な評になってしまう事も有り得ると私は考える。しかしここまで概ねの文章を本作が、個々の楽曲が、聴き手にもたらす情動的な面にあまり触れずに語ってきたのは、率直に言えば一度そこに触れてしまえばもう冷静な文章に立ち返る事が出来ないからだ。そのくらい本作の楽曲群は聴き手の…いや、私の、胸を打って、掴んで、引き裂いて、ジャケットで桑田が潰しているトマトのように心のどこかが潰されてしまう。

“Neil Young演歌”とでも言えよう、この世で桑田佳祐以外に誰が紡げるのかというメロディが歌われる「月」は母の葬式で実家に帰っていた際に着想を得たと公言されているが、そんな背景から生まれた曲が古めかしい言葉回しで一夜限りの同衾を描く歌詞を持っているのはやはり単純にオイディプス・コンプレックスの現れなのだろうか。だとしたらそれにどうしようも無く惹かれてしまう私は?トラディショナルな質感の美しいメロディによる表題曲「孤独の太陽」の歌詞は病的に映るほどにコミュニケーションへの恐怖感を抱いた人物が描かれている。だとしたらそれにどうしようも無く惹かれてしまう私は?中盤に「鏡」という名の曲が配されているが、このアルバムに向き合うという事はいつも、音楽に向き合うという事を超えてまさに”鏡”に向き合うように…いや、物理的な鏡がどうしても映す事の出来ない記憶や想いも含めて、見たくもないみすぼらしい部分も含めて向き合う体験になってしまう。それはともすれば苦痛にさえなるわけだが、それでも私が折りに触れ本作に手を伸ばしてしまう理由こそが、きっと”音楽”という単なる空気振動の集合に過ぎない現象に(しかも現在我々が向き合う殆どの音は生の音を直接聴く事に比べると随分解像度の落ちた二進法の羅列を元にしたものだ)心が動かされてしまう理由の一端を掴む鍵になる気がしている。

2020年、5月、日本。

本作には「飛べないモスキート」という楽曲がある。快活なメジャーコードで幕を開ける本作随一にポップなサウンドを持つこの楽曲はしかし、歌詞においては”暗い教室の隅で彼は泣いてる”というフレーズからいじめ問題を扱ったものだ、いや”モスキート=蚊”をタイトルに用いている事や”生命をつなぐ赤い川の水”といった血を連想させるキーワードからHIV問題と重ねている、とリリース当初から多数の説がファンコミュニティで飛び交いつつも、桑田は今に至るまで題材の明言を避けている。では2020年5月という今、同曲のまた別のフレーズ”いつか大空に架かる虹を待ってる / 灯る蝋燭をかばいながら生きてる / 沖へ遠ざかる希望の船を見ている / どんな答があるだろう?”という一節はどう響くだろう。私は94年は生まれてこそいてもまともな記憶など無い年齢だったが、当時を知るリスナーからしても全く違う意味に変質して感じられるのではなかろうか。私はもはや自分の中の何かが決壊してしまいそうで、単にこのフレーズを書き起こす以上に今という時代と具体的に重ねる言葉を紡ぐことが出来ない。

再び強調しよう。2020年5月という今の時代を。この時代の日本という国の状況を。我々は新型コロナウィルスCOVID-19がパンデミックを起こす以前はおろか、安倍晋三が星野源「うちで踊ろう」を利用した醜悪な動画を見る以前に戻る事も出来ない。それは間違いなく日本のポップ・ミュージック界が立場や姿勢を明確化する事に対して消極的過ぎた事が招いた事象でもある。そんな出来事が起きた今は、例えば音楽が持つ表現の幅の一部を削ってでも戦う姿勢を明確にする必要もあるのかもしれない。だがその戦いは政治的立場や表現の向けている対象を常にはっきりと表明することを唯一解とするためではなく、この「飛べないモスキート」のように題材や対象が不明瞭であるからこそ思わぬ時に思わぬ部分に響きうる表現もまた守られるための戦いであるべきではなかろうか。

『孤独の太陽』がリリースされた1994年とは、地下鉄サリン事件や阪神大震災の発生により、第二次世界大戦後の日本において大きなターニングポイントのひとつとされる事も多い1995年、その前年である。バブルはとうに弾けていても(今にしてふり返れば)なんとなく楽観論が残り、更に音楽業界に関して言えばむしろCDバブルに突入していた年に、既に社会の負の側面にフォーカスしてかつそれを個の内省と結びつけた作品が、奇妙にも2020年という未来をも切り取っているように聴こえる事。そうしたポップ・ミュージックのマジックがこの先も失われぬかは、例え"希望の船"が"沖へ遠ざかる”ように見えようとも”灯る蝋燭”を消さずにいられるかは、今の、これからの、我々の肩にかかっている。

結構ギリギリでやってます。もしもっとこいつの文章が読みたいぞ、と思って頂けるなら是非ともサポートを…!評文/選曲・選盤等のお仕事依頼もお待ちしてます!