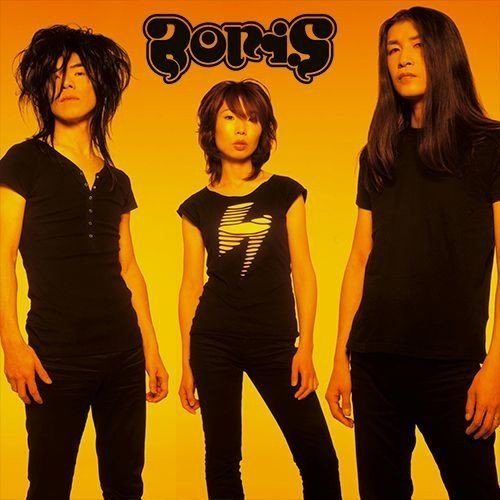

Boris - LΦVE & EVΦL: あまく危険な香りの轟音 (年間ベストアルバム52位)

Sunn O))とも共演経験があり音楽性的にも共振するものを持つ日本のヘヴィ・サイケ・バンド、Jack White主宰Third Man Recordsに移籍しての初作。

アートワークを2つ載せているが、デジタル・リリースは全てひと繫ぎであるし、LPも2枚のパッケージ販売のみ。ただ、そのLPにおいてゲートフォールドに2枚が収納されている形では無くシングルスリーヴが2つラッピングされている形であるばかりか、レーベル面のタイトル記載は1枚目LΦVEのみ2枚目EVΦLのみ、また2LPで一つの作品の場合慣例としては1枚目に通常のA・B面表記、2枚目はC・D面表記というのが一般的だがEVΦLもA・B面表記と、LPからは2つの作品をセット販売にしたというような主張が強いためその意向を汲んで2つのアートワークを並べた。

デジタルのみで聴いていた人はEVΦLのアートワークを初めて見たという向きも多いのではないか。蛇足めくがこういったパッケージングの妙を味わえるのもフィジカル・リリースの魅力だ。

という事で前半と後半は別作品という観点からも聴ける。とはいえ『LΦVE』に「EVOL」という曲があり『EVΦL』に「LOVE」という曲が収録されており、アートワークの類似性からも明白だが、仮に別々にリリースされていても姉妹作と受け取られるのは当然という程度には繋がりがあるわけだ。

このBorisは、冒頭にヘヴィ・サイケと書いたが実際にはギターの比重が薄いエレポップ作品等もリリースしていて(本作の直前にもそういったEPが出ているが、正直内容は芳しくない)、ヘヴィーなギターを軸としつつもかなり芸が広い。しかし、”ガワ”から判断できるように『LΦVE』と『EVΦL』に例えばドローン・メタルとエレポップ、というような極端な差は無い。

では本作はどういった路線か。極端な差は無いとは書いたが、各曲を個別にジャンル定義論で語ろうとするとなかなか面倒臭い事になる。最も異色なのは「In The Pain(t)」でこれはアンビエントと呼んで問題あるまい。もう少し突き詰めればジャーマン・プロッグの方が適切では無いか?という声もあろう。元も子もない言い方をしてしまえばCluster & Enoだ。そういった音楽と自然な範囲でアルバムに共存出来るギターがヘヴィーなジャンルとしてドローン・メタルがある。もう少し展開や音像が明白ならそれはストーナーに近くなる。そのギターに鋭角性が増せばスラッジ・メタルに寄っていく。そういった前衛的なメタルはサウンド的にシューゲイザーの影響や共振が多い。一方でそれぞれの源流をたどればプログレッシヴ・ロックに行き着く。といったように、数珠つなぎしやすい範囲のスタイルが並べられ統一感が出る一つの理由になっている。

その他の統一感に繋がる理由というのはサウンド。全ての曲で最も重要なパートを担うギターは、おそらく複数のギター複数のアンプが使い分けられているだろう。それでも統一感をもたらす前提として、バンドメンバー自身による録音(クレジットにあるFangsanalsatanはバンドとしての別名義だ)の時点で確たるコンセプトを持って望まねば統一感など出ようも無いのだが、最も重要な役割を担ったのはミックス/マスタリングの(ゆらゆら帝国やOGRE YOU ASSHOLEで知られる)中村宗一郎だろう。盟友Sunn O)))の同年作でNirvana等も手掛けた世界的エンジニアSteve Albiniの仕事と比較しても遜色のない素晴らしいサウンドメイクが行われている。これによってジャンル定義論的には多少とっ散らかる楽曲群であっても一つの作品としての統一感が保たれているのだ。

先の数珠つなぎになるジャンル的読解においては、意図的に曲順も『LΦVE』『EVΦL』の分類も無視した。それは両ディスク共に一つのジャンルのマナーを守る事によって『LΦVE』『EVΦL』のコンセプト分けを行ってはいないからこそ出来ることだ。つまり”じゃあ、『LΦVE』『EVΦL』の違いって?”という問に対して"『LΦVE』はコレ『EVΦL』はアレ"、というような一言で完結する解は出せない事になる。

持って回った言い回しになったが、一聴すれば少なくともこの手の音楽に慣れている者にとっては『LΦVE』『EVΦL』の違いは明白だ。『LΦVE』の3曲中2曲の歌ものにおいてはヴォーカルとベースがR&Bにさえ近いメロウネスを持ったラインを奏でる。唯一歌のない「Coma」はアブストラクトな轟音ギターノイズだが、メタル文脈のそれよりもシューゲイザーに近い。My Bloody Valentineの名盤『Loveless』のジャケットが示す粘膜を想起させるピンクのような甘さと官能性を音そのものから嗅ぎ取れるならば、「Coma」もまた”甘い”楽曲だと思えるはずだ。R&B、メロウネス、甘さ、官能性、こういった表現が適切な音楽の(例外もあるものの)最低要件として”構造”がしっかりしていて”進行感”のある”展開”が挙げられる。『LΦVE』の楽曲はノイズの「Coma」を含めてもこれらを満たしている。

一方の『EVΦL』。こちらは、歌は若干耽美的に寄る瞬間があるものの、少なくとも『LΦVE』に比しては”進行感”、”展開”は明白に少なく、”構造”として見ると平板だ。裏を返せば”ミニマル”と言える。そして『LΦVE』のノイズインスト「Coma」と『EVΦL』のノイズインスト「uzume」を比較すると顕著なのだが、「Coma」がシューゲイザーのアーティストもよく使う”Wall Of Sound”(言葉としては50〜60年代のポップス・プロデューサーPhil Spectorのサウンドに由来する)=各楽器が渾然一体となった音の壁、を志向していたのに対し、「uzume」は各楽器が分離しているしハイ(高域)が立っている。

特にギターの音色はジャンルで言えばスラッジ・メタル的で、”異色”として前述した「In The Pain(t)」以外『EVΦL』全てである3曲に共通している。作品コンセプトとはとにかくわかりやすく読み取れるもの、という拘りを持つなら最重要コンセプトはスラッジーなギター、という事になるのだろうが、巨視的に見ればギターにスラッジーな音色を選んだのはより大きなコンセプトの中の狙いの一つと考える。

音楽にミニマルな構造を持ち込む際の狙いは大別すれば2つ。一つは執拗な反復それ自体に意味を見出す事。例えばSteve Reichは人間の反復と機械の反復が必然的にズレる事に革新性を見出し、そこから我々の多くが知る”ライヒ的”な作品が作られていった。そしてNeu!は単に反復を続ける事…”反復を繰り返す事”とも言えよう状態に美を見出し、それがテクノに繋がった。

もう一つは要素をより少なくする事によって”展開”や”構造”よりも”音色””音響”そのものに耳をフォーカスさせる事。例えばBrian Enoのいくつかの作品がそうであるし、三たび名前を出す盟友Sunn O)))の息の詰まるような長い音価もそういった意図だろう。『EVΦL』はこちらの意図がある。印象論的に言えば甘い『LΦVE』に対してドライな『EVΦL』とも言えよう。エフェクターにはそのエフェクトがかかった音をWetエフェクトのかかっていない音をDryとしてバランスを取れるパラメーターがあるが、ミュージシャンやエンジニアは(特にリバーブに使われる事が多い)実際にそういったバランスを取れるエフェクトを通しているか否かに関係無くエフェクトが強く感じられる状態をウェット、マイクやアンプそのままの音をドライ、と言う慣習もあるので、テクニカルな面からも『EVΦL』はドライ(寄り)と言える(そして『LΦVE』はウェット寄り)。

そんな違った特徴を持つ『LΦVE』と『EVΦL』、それぞれのハイライトはどちらも両ディスク中最長尺の最終曲だろう。

『EVΦL』の「Shadow of Skull」における殺傷力を伴う緊張感も見事だが、どちらかに軍配を上げるなら『LΦVE』の「EVOL」(ややこしい…)がもたらす快楽だ。プロッグ的に展開が複雑に入れ替わりながら、ギターを中心としたサウンドの陶酔感が通奏低音的役割を成す。特に中盤の、右に歪んだコードストローク、左に激情の単音ソロが配置されたパートは圧巻。かつての現代音楽作家が感情表現を避けるためにノイズ的なアプローチを取ったのとは真逆の、ノイジーではあるが限りなくエモーショナルなサウンド。思春期の情動と成熟した官能が同居しているようで目眩がするほどあまく危険な香り。

結構ギリギリでやってます。もしもっとこいつの文章が読みたいぞ、と思って頂けるなら是非ともサポートを…!評文/選曲・選盤等のお仕事依頼もお待ちしてます!