京都の発見の整理(外宮ー京都ーエルサレム直線)

2021年1月9日、仕事で京都に来て4日が経ったとき、突然閃いたようにGoogleアースを開いた。

(もしかして今住んでいる場所はあのレイラインの近くなのでは)

そう思ったのである。

「近く」どころの話ではなかった。

そして僕は4年前のことを思い出していた。

ー2017年1月ー

エチオピアのクリスマスは1月7日であるが、葛飾区のエチオピア人コミュニティは、ちょうど日曜日にあたる1月8日にクリスマス会を行っていた。教会の聖なる儀式で楽器を鳴らし、歌い踊る姿は、西洋のキリスト教からは異様な姿だとみなされるが、聖書をよく読んでみれば、正しく祝祭の儀を執り行っているのはむしろエチオピア正教の方であるというようなことを本では読んだことがあった。その様子を実際に見ることができたのは大変貴重な経験であった。在日エチオピア人の皆さんがとても親切にしてくださったことも、嬉しい思い出として残っている。会が終わり、誘ってくれた僕の先生と一緒に駅まで歩き、電車に乗って、お互いが乗り換える駅の改札内にあるカフェに入った。

先生は僕より若いエチオピア人女性で、東大の大学院に留学していた。先生とはだいたい土曜日か日曜日に市ヶ谷か高田馬場あたりのカフェで会い、アムハラ語を教えてもらっていた。おかげである程度の読み書きができるようになり、1人で地方のマーケットに行って買い物をしたり、料理を注文したり、道を尋ねたりなんかもアムハラ語でなんとかできるほどになった。

いつもは人の少ない時間帯のルノワールとかプロントとかで会っていたのだが、この日入った店は最悪だった。都会によくある狭いスペースに無理やり席を詰め込んでいるタイプの店だった。隣の人の聞きたくもない会話が聞こえてくる。だいたいこういう店は味も良くない。良くないというか、うまくもなく、不味くもないくらいで、ある意味適当に不満を言わないくらいの大衆をターゲットにした味をしている。置きにいったくらいの適当な味を出して、気取りもせず、そこにある。失敗した、と思ったけれど、先生はあまり気にしてないようだった。先生はエチオピア人なのにコーヒーがあまり好きではないみたいで、だいたいレモンティとかを頼んでいた。いつもはそのレモンティ代くらいを出させてもらっていた。2回目に会ったときに、封筒にお礼の気持ちを入れて渡したことがあるのだが、いらない、と言って返されてしまった。あれからかれこれ20回くらいは会っている。この日もいつものように先生が注文した分のレモンティ代を払おうとしたのだが、先生が僕の分も払ってくれたので、僕はありがとうと言って、先生を先に席へ座らせ、2人分の飲み物を受け取ったあと、狭い席に向かい合って座った。

いつからかアムハラ語の勉強はおまけみたいなものになり、だいたいエチオピアの歴史や宗教の話をしている。特にこの日はクリスマス会の帰りだったので、いつにも増してエチオピア正教の話をしたのをよく覚えている。とりわけ、エチオピア正教の特異な部分のうち、契約の箱についての議論がお互い楽しかった。日本の御神輿のルーツは契約の箱なのかも知れないっていう人がいるんだよと言うと、先生は信じられないと言って喜んでくれた。エチオピアはアクスムの教会に本物の契約の箱があって、その他に20,000箇所くらいある教会には、契約の箱のレプリカがあるでしょ。日本も神社がたくさんあって、それぞれに御神輿がある。例えばアクスムの教会みたいに本物が1つあるとしたら、それは伊勢神宮だよ。そのような話をして盛り上がった。

その次の日だった。

日本に契約の箱があるとすれば、エチオピアの教会にある契約の箱は偽物ってことなのか。あるいは、エチオピアの契約の箱が本物なら、日本の御神輿は何なんだ。まさか。

ーーーどちらも本物なのではないか。そしてその2つは結びついているのではないか。伊勢神宮とアクスムを線で結んだら、もしかしたら出雲あたりを通るのではないか。そんな閃きが降ってきたのである。僕はGoogleアースを開いた。

あの日、僕は神の存在を知り、世界がひっくり返った。

立て続けに2つのレイラインを発見した。

そして外宮の神は世界の創造神であると知った。

時は流れ2021年。

僕はまたあの時と似た興奮を覚えながら、Googleアースを開いていた。

ちょうど4年前、発見したレイラインの2つ目、それは外宮と京都とエルサレムの聖地を一直線に貫くラインである。京都の伏見稲荷大社、東寺、出雲大神宮を一直線に通っているのである。

年明けに引っ越してきたこの部屋は、まさにレイラインの中にあって、しかも出雲大神宮まで10分ほどで行くことのできる場所にあった。決して狙ったわけではなく、会社の事務方が探してきた部屋だったので、今自分がいる場所にも驚いたが、4年前と同じ1月9日だったことに対して、震えるような興奮がまた懐かしかった。思い込みであるに違いないが、こんな奇跡が何度もあっては、神が自分を選んだのではないかと勘違いもしそうになる。

2ヶ月という限られた期間ではあったが、京都に住むことができるのは嬉しかった。ただ、正直に申し上げて4年前ほどの情熱は無くなってきていたのだが、まさにこの2度目の奇跡によって、再び探究心に情熱の火が灯ったのである。

2ヶ月の間の感動をいくつかここに書き残しておく。

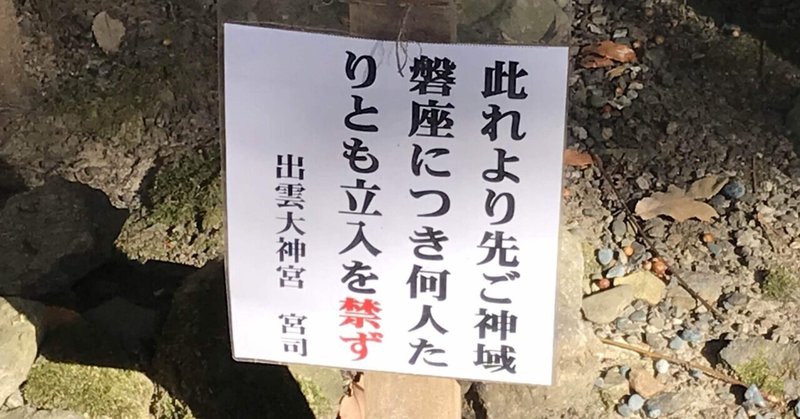

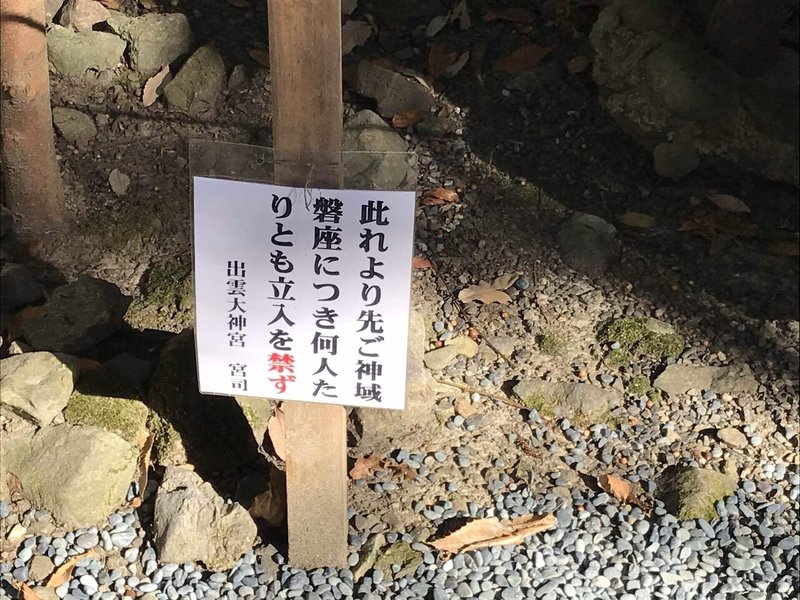

①出雲大神宮の「その場所」は国常立尊が鎮座する禁足地であった。

私の発見した外宮からエルサレムの神殿を結ぶレイラインは、出雲大神宮の本殿ではなく、山の一部を通っているだが、そこは行ってみると禁足地であり、国常立尊が鎮座する磐座があった。

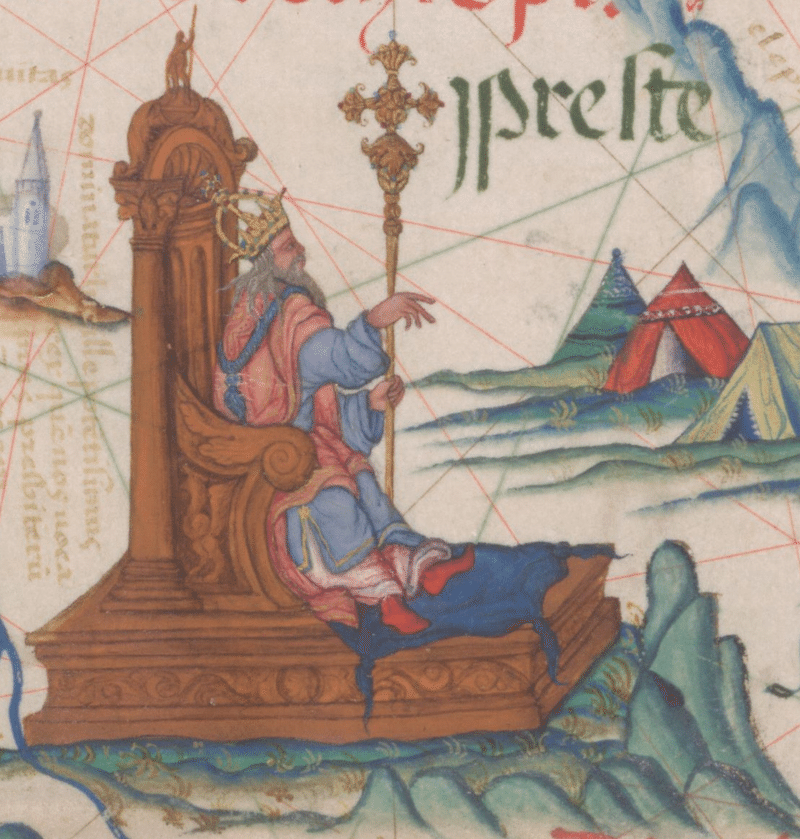

②秦氏の「ネストリウス派のキリスト教」はプレスタージョンの伝説と同じ

日本は黄金の国ジパングとしてヨーロッパへ伝わっていた。その伝説の国を発見することは、大航海時代の船乗りの夢でもあった。黄金の国ジパングと同じくらいヨーロッパ人を魅了していた国がある。プレスタージョンの国である。その国はキリスト教の偉大な王が治めており、どうやらネストリウス派のキリスト教であるということが伝わっていた。今ではその国はエチオピアであったと明らかになっている。

エチオピアの国旗に五芒星が描かれている。よく見ると各線の重なりは立体的になっている。晴明神社の五芒星とエチオピアの五芒星は遡れば同じルーツであろうと考えられる。

京都最古の寺院であり、聖徳太子を祀っている広隆寺は渡来人集団秦氏の本拠地にある。聖徳太子はイエス・キリストとの共通点が指摘されており、太子信仰はキリスト信仰であるようにも思える。広隆寺の太子殿にも五芒星の額が飾られていた。

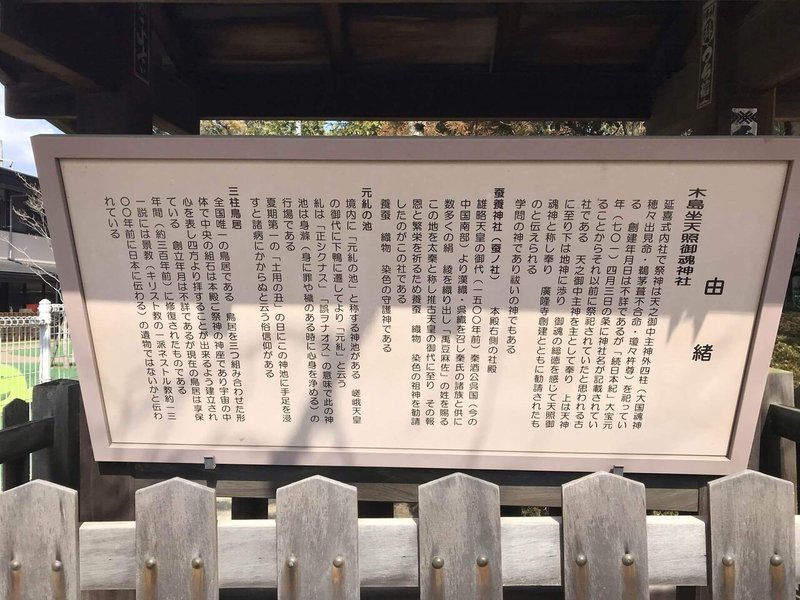

同じく秦氏が創建した木嶋坐天照御魂神社には三柱鳥居がある。キリスト教の三位一体を表していると言われている。由緒書にネストル教(ネストリウス派)の記載あり。

③編纂された場所的に百人一首は暗号である

百人一首が暗号だと、僕も馬鹿げていると思う。思っていた。しかしその編纂の地が、外宮とエルサレムを結ぶレイラインの上にあるとなれば話が違う。

確かに調べてみるとなぜあの百歌が選ばれたのか、有名でない者が入っていたり、その人の歌を入れるならこっちだろうというような疑問を投げかける人もいる。百歌の中に何かメッセージが埋め込まれていないか、調べてみる価値はありそうだ。

④伏見稲荷大社は伏見神寶神社を守っている

伏見稲荷大社へ参ったのは2度目のことである。前回買ったお守りを返し、同じお守りを買った。創建に秦氏と空海が関わっており、外宮からエルサレムを結ぶ直線上に伏見稲荷大社はある。千本鳥居が注目されがちであるが、一般の企業などが奉納するものであり、特にメッセージ性は感じられない。むしろそれは永年の繁栄のための仕組みであるように思う。信仰を集め、人々の注目するものとは違うところに、最も重要で守られた宝はある。そういうものがあるとすれば、伏見神寶神社であろう。

⑤空海が東寺を建てるより前から聖地であった。

東寺はただの寺ではない。真言宗の総本山であり、高さ55メートルの五重塔は、日本の木造建築で1番高い。外宮とエルサレムを結んだこの地に相応しいランドマークとして建っているようだ。しかし東寺が建てられた時期と、エルサレムに契約の箱があった時期は合わない。神にとって過去、現在、未来はあまり重要な概念ではないのかもしれない。時間の行き来ができないのは人間に設けられた制約であるにすぎない。そのような説明もありうるが、当時以前にその場所に何があったのかは、重要である。東寺の敷地内にはかつて大己貴神が鎮座していたそうである。

⑥籠神社宮司の書籍を読めば、外宮の豊受大神の神格が明らか

僕の発見した2つのレイラインの1つ目は、外宮から奈良と出雲の聖地を通り、契約の箱の収められたエチオピアの教会へと繋がる。そして2つ目は外宮から京都の聖地を通り、かつて契約の箱の収められていたエルサレムの神殿へと繋がる。

どちらも伊勢神宮の内宮ではなく、外宮であることに対して、力強い説明が欲しかったのであるが、これ以上ない説明を得ることができた。元伊勢籠神社の宮司によって書かれた本によれば、この世界を創った原初の最高神は、外宮に祀られている豊受大神と同一神であるという。つまり外宮に祀られているのは、ヤハウェであると解釈してよいのだろう。契約の箱はヤハウェの化身であるので、何の矛盾もない。

⑦籠神社に伝わる2枚の鏡の紋様はエチオピアの聖地にもある

元伊勢籠神社に伝わる2枚の鏡に刻まれた紋様は契約の箱が収められているエチオピアの教会にもある。これは以前にも書いたので、省略しよう。

籠神社(カゴメ唄・六芒星・夜明けの晩)

https://note.com/3zok/n/n6e05d8673c38

だいたい以上が、年明けからの2ヶ月間で、感動したことである。

2ヶ月間でいろんな場所に足を運んだ。

出雲大神宮、京都国立博物館、三十三間堂、金閣寺、晴明神社、伏見稲荷大社、野宮神社、二尊院、常寂光寺、祇王時、仁和寺、平等院、宇治上神社、京都御所、二条城、下鴨神社、上賀茂神社、清水寺、八坂神社、広隆寺、大酒神社、蛇塚古墳、松尾大社、鞍馬寺、貴船神社、木嶋坐天照御魂神社、延暦寺、東寺、西本願寺、元伊勢内宮皇大神社、元伊勢天岩戸神社、元伊勢外宮豊受大神社、天橋立神社、元伊勢籠神社、眞名井神社、成相寺、丹後郷土資料館

神社に何度も参るたびに日本が好きになっていくことに気がついていた。

どうやら愛国心を育てる仕組みが埋め込まれているようだと感じた。最近の世の中は、文化や伝統を差し置いて平等主義やら、合理主義やら、西洋人の発明した理屈があたかも「進んでいる」かのように世界を席巻していて、我が国にも洗脳されてしまった可哀想な人々による自国破壊が繰り返されている。我が国を根本から破壊しようとする勢力があることは確かであり、堕落したマスコミは利用されている。この国の将来が心配で、戦わなくてはならないと思っていたが、何だか大丈夫な気がしてきた。神は主義主張を超越した存在だった。一時的な風向きの変化で動じるような国じゃなかった。大丈夫だ。日本は大丈夫。日本を好きになった自分がそれを伝えていけばいい。争わなくても包み込めばいい。戦いの始まりは恐怖心から来るのだ。先人は思っていたよりずっと偉大だった。神はもっと偉大だった。日本の運命は約束されている。日本は守られている。心配に及ばなかった。恐がる必要はなかったのだ。メディアが洗脳を繰り返そうとも、絶対に日本を愛して守っていく次の世代が現れる。それをずっと、どこの国よりも長く繰り返してきたのだ。これからもずっと大丈夫だ。

2017年の発見はこの本に書きましたので、読んでいただけると幸いです。

世界がひっくり返るような内容だと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?