いま改めて『紅の豚』を観る

『紅の豚』って、他のジブリ映画とはちがう独特な魅力がありますよね。子どもの頃も無邪気に笑って観ていましたが、大人になった今だからこそ理解できる深みもありそうです。今回は『紅の豚』の魅力を、大人目線で改めて考察してみたいと思います。

『紅の豚』=『共産主義の豚』??

『紅の豚』の公開当時のパンフレットを久しぶりに本棚から取り出して読んでみると、ある宮崎駿監督のコメントが目に飛び込み、衝撃を受けました。

「僕はファシストの連中は共産主義のことをポルコ・ロッソと呼んだ事があったんじゃないかなと思ってます。そういう意味の罵倒の言葉として使われた時代が、アカの豚野郎と呼んだ時代があったと思ってます。」

『紅の豚 劇場用パンフレット』宮崎駿監督インタビューより

そうか。『紅の豚』は「共産主義の豚」という意味でもあったのか。

『紅の豚』の舞台は、1931年のイタリア、アドリア海。世界大恐慌の波がヨーロッパにも襲い掛かり、各国が貧困への対応が迫られていた時代です。ファシズムに突き進んだドイツ・イタリアでは戦争の機運が日に日に高まり、国のために個人の自由は制約され、秘密警察による国民の監視も始まり、まさに全体主義が始まろうとしていた頃でした。

この時代、政府の意向に背き戦争に反対する人間のことを、世間は「国家転覆を狙う、共産主義者だ!」と呼び、時に「あいつはアカだ」と後ろ指をさすこともありました。戦争に非協力的な人を”共産主義者”や”アカ”と読んだことは、当時日本でも見られたことなので、ご存知の方も多いと思います。赤色は、共産主義のシンボルカラーで、共産主義や社会主義を掲げたソ連や中国などでは国旗にも使っている色です。

映画では、単純にポルコの飛行艇が赤色であることをからかって「真っ赤でハレンチなぶた!」と呼ぶ人が多かったことも事実でしょう。頻繁に登場する愉快な空賊たちは、そういう呼び方をしていたのだと思います。ポルコ自身、別に共産主義者ではないのですから。

しかし当時の情勢を想えば、スクリーンには映らないところには、国の言うことを聞かずに自由に生きるポルコのことが気に食わず、共産主義者よわばりしていた人たちがいたことも、また容易に想像がつきます。実際、ポルコに冷たい眼を向ける人物は、映画に何度も登場します。

さらに、この時代は戦争に加担しない人たちへの差別用語が他にも多く作られました。日本では「そんなやつは国民じゃない」ということで“非国民”、そしてヨーロッパでは「そんなやつは人間じゃない」ということで“豚”と呼ばれていました。

「あの辺はヨーロッパの火薬庫と言われてましたけど、もう火薬庫でもないだろうと思ってたら、相変わらず同じことをやってる。いやになったんですね。また、民族主義の亡霊が出てきたと思って。何度もそれで血を流しているのに、全然けりがつかない。ノーテンキな映画を作る訳にはいかなくなったんです。豚が何かって言ったら『そういう事はもううんざりした。勝手にやってろ、おれはやらねぇ』とどっちにもくみしない、ていってるんですから――それはある意味では豚になることなんです。日本では非国民という言い方をした、それと同じですね。」

『紅の豚 劇場用パンフレット』宮崎駿監督インタビューより

「共産主義者の非国民」→「アカの豚」→「紅の豚」というわけです。

豚になる魔法を、自分にかけた理由

誤解のないようにいうと、ポルコは共産主義者でもアナーキストでもありません。真っ赤で、尾翼にはイタリア国旗の模様がついた飛行艇だって、ただ本人が「綺麗だから」ということで乗ってるぐらいのもののようです。

でも、本人は、戦争を拒んで自由に飛ぶことで共産主義者と呼ばれようが、そんなことは気にしていないように見えます。

ポルコもかつて、戦争のために空を飛んだことがありました。

戦争で傷つき、仲間を失い、でも自分だけが生き延びた。

自分には生きる価値がない。もう戦争はこりごりだ。

そしてポルコは、自分に魔法をかけました。

国の言うことに従わないやつは人間じゃないというならば、自分は豚でいい。自由に飛ぶ。

豚になる魔法はポルコ自身でかけたということは、様々なところで書かれていることでしたが、これまでその理由は今一つピンとはきませんでした。でも、豚の意味がわかった今なら、それがわかります。

だからこそ、ポルコにとって飛ぶことには大きな意味があるのでしょう。人間をやめて、豚と呼ばれて、それで自由に飛ぶことまでやめたら、それこそ“ただの豚”じゃないか、と。まさにあの名台詞の通りです。

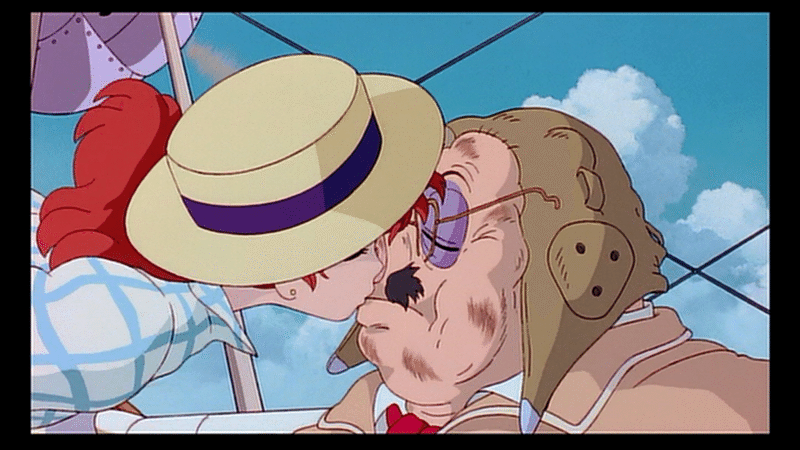

キスで魔法がとけた理由

キスで魔法がとけるというのは、カエルの王様や白雪姫などで古くからみられる演出です。なので、わざわざ「なんでキスで魔法がとけるんだ?」と考えることもあまりありません。

でもこれまで考えてきたことをふまえると、ポルコの魔法がキスで解けた理由がなんとなく理解できます。

豚として生きることを決めたということは、世間から後ろ指さされて生きることの決意でもあります。だれにも理解されないだろうし、理解されることを期待もしない。そういう生き方を選んだポルコ。

でも、ポルコの見た目にも世間的な評判にもとらわれず、彼を全面的に肯定するような存在があらわれた。だから魔法がとけた。そう考えると、とても説得力があるような気がするのです。

彼自身知らなかった、魔法の解き方だったことでしょう。

ちなみに宮崎駿監督は、ポルコがこの後、人間に戻ったままなのか、それともまた豚に戻ったのか、そんなことはどうでもいいといっています。

――映画を見たアンケートによれば、結末に疑問を持った人が多かったようです。それは、あの後ポルコは人間に帰ったままなのか、それとも一生豚なのかというところが知りたいということなのですが。

宮﨑 人間に戻るということがそれほど大事なことなんでしょうか(笑)それが正しいと?

――ジーナの「いつになったら、あなたの魔法が解けるのかしらね」というキーワードもありますし。

宮﨑 たしかにキーワードですが、同時に、豚のまま日差しの中に現れたら、それを愛そうと決めたんですよ。人間になったら愛そうと思っているわけじゃない。僕は豚のままで生きる方がいいんじゃないかと思います。ときどききつい本音がでて真顔になったりするけれど、でも豚のまま最後まで生きていく方が、本当にこの男らしいと思う。いわゆる皆さんが期待している、なにか獲得して収まるハッピーエンドは、この映画には用意されていないんです。

『紅の豚 ロマンアルバム』宮崎駿監督インタビューより

宮崎駿監督の中では、ポルコはまた豚に戻ったようですね。時にだれかに受け止められ、真顔になることはあっても、過去の贖罪を背負って生き続ける。それがポルコという男の生き方のようです。

宮崎駿監督は、予告編が気に入らなかった

ちなみに宮崎駿監督は、本映画の予告編が、クライマックスの飛行艇による戦闘シーンを中心に作られたことに怒っていたそうです。

あの戦闘シーンは迫力満点なので、予告編に使われたのはたしかによくわかります。でも、宮崎駿監督が『紅の豚』で表現したかったことは、迫力ある戦闘ではなく、むしろ戦争でしか飛ぶことを許されなかった時代にそれでも自由に、ある意味ではだれよりも人間らしく飛ぼうとした男の姿だったのですから、監督が怒ったことも仕方がないような気がしますね。

戦争が心底きらい。でも飛行機や飛行艇はとても好き。そんな自己矛盾に葛藤し続けてきた宮崎駿監督だからこそ、描けた映画だったのでしょう。

さて、宮崎駿監督自身の言葉をもとに、ここまで『紅の豚』を考察してきました。でも、ここで述べたことがすべて正しいわけではありません。宮崎駿監督は論理的に話を組み立てるのではなく、まず映画のイメージや場面をうかべて、そこから「なぜそうなのか」を後から考えていくタイプだからです。豚にした理由についても、上にあげた通り「非国民」と対比した説明をしたと思えば、同じインタビューの中で「最近落書きで豚を描くのが好きなもんですから」と言いだしたりもするぐらいです。いろいろなインタビューを見ていると、どうやら監督は説明を一つにまとめることがあまり好きではないようです。

ただ豚が好きだから描いたことも事実だろうし、豚に政治的意味を持たせたことも事実でしょう。紅の意味も同様で、共産主義という意味ばかりがそこに込められているわけでもないけれど、そうした一面があったこともまた事実。全てを説明しないし、宮崎駿監督自身も全てを決めているわけでもない。そうした多面的な見方ができるのが、宮崎駿作品の魅力なのでしょう。

今回のこの記事も、みなさんが『紅の豚』の見方のひとつの参考としてもらえれば、幸いです。

公開から28年の月日が経つ『紅の豚』ですが、その魅力は未だに色褪せません。みなさんも、改めて観返したくなってきたのではないでしょうか。

みなさんの感想や見方も、ぜひ教えてください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?