飲食店の困った!を解決相談所大分:弁当事業を徹底分析してみた!

先週(11月1日の週)は、note上で稲垣さんを通じて小林久さんと

知り合いました。出会えて感謝しております。

学べる相手の方を得ることは、大きな喜びです。

頑張っておられる多くの方と知り合えることが多くの喜びですし、

これからの大きな励みです。そういう点では、このnoteの世界は、

どこにも引けを取らない素晴らしい世界と思います。

いつも就寝前に30分間ばかり読書をします。

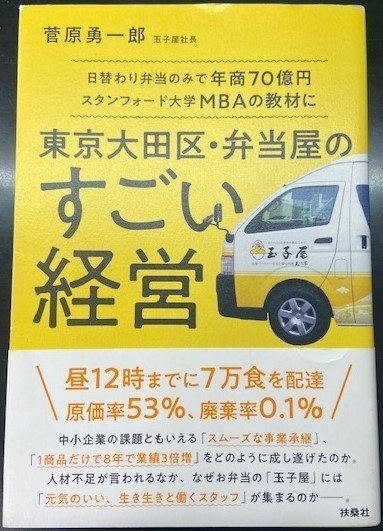

今回はこの本を読み終えました。

たまたまこの本を見たことと、小林久さんのスーパーの弁当の考え方の二つの大きく違う考え方を知ることがきっかけとなり、弁当についての投稿を

決めました。

■弁当事業と玉子屋さん(東京)のあり方

広義の飲食業における弁当事業にはいろいろな考え方があります。

一番先に必要な能力は、「本日の売れ個数の予測力」です。

元々は、売価の50%の食材原価をかけて、3%~5%の配達費用を見たうえで、パート労働力を使って1日に300食以上を製造販売して、利益を出す商売

というのが、この商売の基本形です。

玉子屋さんの凄いところ:

今は年商70億円。弁当を都内1万か所に毎日配達している「幕の内弁当専門」会社です。

これ以外にも、M&Aで高級仕出し弁当を製造販売する会社も持っている。

●売価が450円(税込)とリーズナブルプライス

より多くの人に弁当をとっていただくためには、「価格」が499円以下でないと多くのコンセンサスは得られないと思います。

玉子屋さんの数年前の値上げ前の価格は410円。

しかもバラエティーに富んだおかずが入っている幕の内弁当1種類のみ。

ここに知恵が詰まっていると思います。

●幕の内弁当しかない

一番人気があり、好き嫌いがなく、食べ飽きない幕の内弁当という選択。

●しかも、配達料込みの価格(遠距離でも)

20ルート上にあり、1か所10食以上という取り決めがあれども、吸収できる需要は吸収してきている会社。

●製造個数を徹底した予測データで決めている(ここが優れている)

1日7万食を数百人で受注、集計、予測して製造、配送しており、廃棄ロス率0.01%とのこと。(*実際には廃棄せず従業員食に回しているようです)

■正価で完売するか、割引しても完売するか?

正価で完売する条件は、

見込完売数比率80%+追い込み生産数0%~20%で!

1日に何食分を製造しているかによって、基準の完売見込比率は違うと

思います。

玉子屋さんのように、幕の内弁当とか、日替わり弁当とか1種類だけの

弁当を製造して、事業所や道の駅やスーパーなどに置いて販売する場合は、まだ予測がしやすいと思います。

また、朝1度だけの製造であれば、製造数より需要数が上回るというチャンスロスも起こりますが、午前中の間に売れ行きを見て、追加製造できる

仕組みも備えていれば、ロスの軽減が可能です。

割引販売をしても収益悪化しない条件は、

「月間トータルで食材原価率が45%を超えないこと」

です!

経営上、商品開発の目安になる食材原価率は「40%~35%」です。

ですから、30%、50%の割引が段階的にあっても「45%」止まりであれば、

配達経費込みで「50%以内」に収まる訳です。

実際に、飲食関係でももっと低い食材原価率で成功しているお店も

多くありますから、不可能ではありません。

(*竹輪の磯辺揚げが入っている商品を見ると、やってるなと思う)

多くの弁当店では、1日に10種類~20種類の弁当、丼ぶり、麺類セットなどを製造販売しています。

従って、

すべての商品の当日の売れ個数を予測して、製造して正価で「毎日」完売

することは不可能です。

⇓

正価での完売率を80%~90%に近づけることが必要です!

➡「統計データ」+「本日の責任者の直感力と予測力」で数量を決める

しかありません。

かって、私が関与していた弁当店さんも、雨が降れば事業所弁当数は変わらないけれど、郊外の売り場は60%程度しか売れないと言っていました。

(*雨の降り具合と、何時ごろに降るかで売れ個数が違います)

高コスト時代の弁当店は、

最大限に正価販売して、割引販売があるから損はしないという考えは

捨てるべきです!

利益率が下がる行為は、お金の苦労をし続けることにつながります

■配達は〇円サービスでいいのか?

私はいま、今後の弁当事業については、このように考えます。

コストアップ要因ごとに値上げできる体制が必要。

●食材の値上げ ➡ 弁当価格の値上げ

●人件費の値上げ ➡ 弁当価格の値上げ、または配達料の有料化

●光熱費の値上げ ➡ 弁当価格の値上げ

●弁当容器の値上げ ➡ 弁当価格の値上げ

Uvereatsを利用した正価販売を計算すると、1,000円の商品は、50%増しの

1,500円で販売しないと、食材原価率が上がってしまいます。

税込500円が宅配マージンになります。

今からは、

●店内で食べる・・・・最高のサービス環境で食事~100%正価で買う形

●テイクアウト・・・・8%税なので、2%分はテイクアウトの容器代を含む

~お店に足を運ぶ分だけ、デリより安く買える形

●デリバリー・・・・・正価の150%で購入する~居ながらにして好きな商品

が手に入る配達サービス付きの形

*あらゆる商品がデリで売れる時代ですね。

もっと人件費高騰が始まると、配達サービスは「有料」が当たり前に

なると確信しています。

■容器はワンウェイ容器にするべきかどうか?

同じく人手のかかる「弁当の回収」「洗浄」「消毒」「保管」を考えれば、ワンウェイ容器に変えることが必須条件と思います。

玉子屋さんのように、1日に2度訪問する手間を考えれば、1度に変えることが「省コスト化」になることは明らかですが、代表者の方は、

プラ容器に変えたくないということでした。

私は、年間に2,000万食以上を製造される会社ですので、

「耐油紙製のトレー容器」がPBでできる規模ではないかと思います。

2度目の弁当容器の回収で納品先に伺った時に、翌日のイベント等をお聞きして生産数のsン港情報にしているとのことですが、

何かWEBを使って省力化できないかと思います。

■売価と食数の相関関係 原則論

弁当業界、飲食店で弁当を出すお店も含めて、30年間余り

弁当業界に関わってきました。

まだ、コンサルを始める前の食器屋の営業マン時代に、

「うちはパートさん8人を使って、毎日300円弁当を300食作っている。

やっと300食作る規模になって採算が取れた。」と女性経営者の方から

聞いたことがあります。(30,40年前の話)

3年前に関わった弁当店も、250食くらいの規模を、3年間で650食規模

に引き上げるお手伝いをしました。

数字を見ると、事業会社らしい数値は、300食を超えてからでした。

(*この会社の弁当の平均価格は430円)

弁当の販売価格は3つのハードルがある

●500円未満

玉子屋さんは現在幕の内弁当が1個が450円。

じわじわ価格を上げざるを得ない状況と思いますが、

「400円~450円まで」と「451円~499円まで」は価格感が異なります。

450円を超えたら、10円刻みで上げるしかありません。

一挙に20円、30円上げてしまうと、受注件数の伸び悩みが出ると

予測されます。

●800円ライン

500円より価格の高い、550円、580円。630円、680円、700円、730円

750円、770円、780円などの弁当は、中のおかずのスペシャル感により、

購入予算に余裕のある人が購入してくれます。

「たまに普段とは違うものを食べてみよう」になります。

穴子のかば焼き弁当、〇〇のちらし寿し弁当、幕の内DX弁当などが

その例です。

800円を超えて999円までの弁当は、この800円までの購入層の20%以下しか購入しません。一挙に贅沢弁当の領域になります。

●1000円超え弁当

弁当を常食する人たちではありませんから、内容の良いものを求めます。

最低1,000円~最高は3,500円クラスまで売れています。

(*身内だけの法事弁当では、1人予算7,000円懐石弁当も売れている)

季節のご馳走弁当、会議用弁当、薬品会社がおもてなしする医療者向け

弁当、法事弁当があります。

その他では、オードブル形式の盛合わせ、おせちなど様々あります。

食数を増やしたい場合は、売価の引き下げが必要です

しかし、いつかは価格の壁が立ちはだかります

食数よりも、利益率を優先させるなら、

利益率の異なる複数の商品を予約生産販売して、食材原価率を35%以下に

すべきです

およそ1個3,000円以上であれば、回収型の容器の方がリピートしやすい

在り方ではないでしょうか。

■まとめ 今後の課題はコスト削減と変革

弁当店は総じて「低価格×食数が大きい」業態です。

だからこそ、今後の高コスト時代を生き抜くためには、

●次世代商品づくり

450円(税込)配達付きの玉子屋さんが、460円、470円、480円と

順次値上げして、480円弁当にたどり着いた時に、

食材原価率が53%から50%に下げられる商品づくりが必要と

思うのです。開発に6か月以上かかるかもしれませんが必要です。

値上げした価格と相応した商品価値を見越して作る工夫です。

●高価格で売れる価格づくり(商品価値が裏付け)

価格を上げないで済むということはありません。

売価を上げなければ、窒息経営をして最後は息絶えます。

「値上げは当然の権利」と考えて、

黒字を出し、余れば社会に還元してください。

●食材開発(国産食材でPB食材を生み出す)

一連の価格や流通の流れを見ていても、

「国産食材がまだまだ生かされていないで捨てられたりしている」

ことに気づきます。

見逃されている食材をPB食材開発で活かしましょう!

これからは、

きっちり「すべての商品が全く同じ」というルールで集められる

食材のあり方は放棄してもいいと思う。

同じ幕の内弁当であっても、一部がA➡B➡Cで完了でもいいから

国産食材を無駄なく使い切りたいと思うのです

●IOT機器の導入(人手の削減)

調理作業の省人化と調理のブレの排除、人材不足の穴埋め

人件費の削減対策として

●製造予測数のAI化

もうソフトを開発して入力すれば95%以上の正確さで、

AIが正価販売で完売できる数量を割り出せる時代が目の前に

来ているのではと予感しています。

●配達の有料化

デリバリー事業者の普及で、

「居ながらにして受け取れるサービスは『有料』で当たり前」と

ますますなってくると思います。

私はそう信じていますし、そう思っています。

改革は進化です。どれか一つでも改革の手を付けてみましょう。

(了)

飲食コンサルタント業30年の経験を通じてお知らせしたいこと、感じたこと、知っていること、専門的なことを投稿しています。 ご覧になった方のヒントになったり、少しでも元気を感じて今日一日幸せに過ごせたらいいなと思います!よろしければサポート・サークル参加よろしくお願いします