伊川津貝塚 有髯土偶 21:ヤマタノオロチと北斗七星

直前の記事で紹介した愛知県名古屋市南区笠寺町の丹八山(たんぱちやま)は周囲は平らな場所に忽然と山が突き出ており、その大きさからも古墳ではないのかと考えていました。なぜなら、尾張内では塩を運んだ道である塩付街道(しおつけかいどう)は古墳であることが判明している場所を経由して街道が延びていることが顕著だからです。これは古墳が休息所として丘陵とその森による日影が成立していることと関係があるのではと推測しています。私見ですが、このことは旧東海道に植樹のされた巨木の存在している一里塚が設けられ、休息所となっていた先例があることから、それに倣ったのではないかとみています。

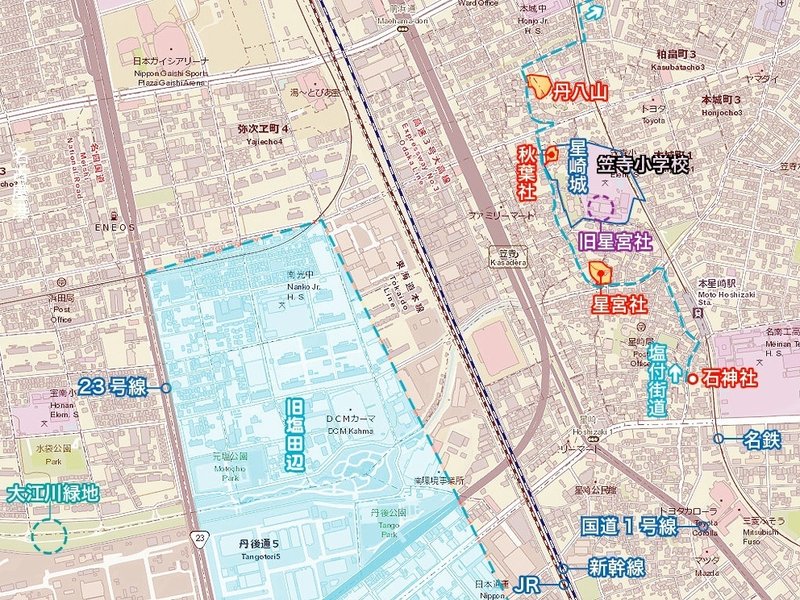

今回辿っている伊川津貝塚(いかわづかいづか)と本刈谷貝塚(もとかりやかいづか)を結ぶレイライン上に存在することから丹八山(たんぱちやま)を紹介したが、丹八山の南側には似た状況の場所がほかに2ヶ所存在した。

そして、丹八山を含めたその3ヶ所を塩を信州に運んだ塩付街道(しおつけかいどう)が経由していた。

直前の記事でも紹介したように、丹八山の登り口には観音像の姿をした流木が流れ着いた場所であることを示す笠寺観音霊木表着之地碑が建てられている。

このことは丹八山の西側に南北に海岸線が存在したことを示している。

そのことから、丹八山の西の海岸線には塩田が南北に広がっていた時代があった。

その塩田で精製された塩は周辺に存在する神社を起点に信州に向かっていた。

神社を起点にしたのは集合場所として便利なことと、無事に目的地に塩を届けるための祈願をして出発するのにも都合のよい場所だったからだと思われます。

このことが解ってから、個人的に塩付街道の起点が少なくとも3ヶ所は存在していたことに気づいた。

他の2カ所には神社、1ヶ所には地蔵菩薩が今でも奉られている。

今回紹介する塩付街道の起点にはの石神社(いしじんしゃ)が存在している。

石神社は判っている塩付街道の起点のうち、もっとも南に位置している。

そして、石神社の北側には以下3ヶ所の古墳の可能性のある丘陵が存在している。

南から以下になる。

・宮西 星宮社(天津甕星神:アマツミカボシ)

・寺坂 秋葉社(火之迦具土神:ヒノカグツチ)

・丹八山(迦具土社:火之迦具土神)

上記地図内に青破線で記入した塩付街道は現在の区画整理で定まった経路による街道線です。

かつて水田しか存在しなかった区画が住宅街に変化し、その部分を現在は迂回したりしている。

また、1917年(大正6年)にこのあたりを開通した名古屋鉄道(通称名鉄)は上記3ヶ所の丘陵を避けて、それらの東側に敷線されている。

西側は海岸線なので、ありえない。

すべての鉄道は水没してインフラが分断される可能性のある土地は避けて敷線されているわけです。

石神社(伊佐奈岐命:ヒノカグツチイザナギ)脇から現在の塩付街道をスタートし、住宅街の中を辿ると440m以内で右手に星宮社の杜がある場所に到達します。

上記写真手前から奥に延び、先に見える二股を右に向かうのが塩付街道。

星宮社前で塩付街道の道幅は5mほどで、今回紹介する塩付街道の中ではもっとも幅の広い場所になる。

先に見える二股を右に向かう道の幅は3mと、すぐに狭い道に変わる。

星宮社の境内に入ると、社地の北西の角に石垣を5mほどの高さに組んだ社殿の並んだ場所があり、本殿の裏面には小山の頂が存在する。

2009年の元旦に参拝にやって来た時、正月だからこそ出されていた神社幕に記されていた神紋を見てショックを受けた。

それは北斗七星の尻尾に剣の付いた、正に八本目の尻尾をスサノオが切り落としたら天叢雲剣(あめのむらくものつるぎ)の出て来た八岐大蛇を神紋化したものだったからです。

この神紋を円形に処理したものがが以下写真の星宮社石灯籠に見られる。

そしてこの神紋は明らかに千葉氏の分家が使用した家紋のバリエーションに見えます。

千葉氏とは坂東(関東)を本貫とした桓武平氏良文流のことで、平将門(良将流)や私(高望王流)とごく近い関係のある氏族だ。

つまり、千葉氏の祖、将門の父親、私の祖先(平国香)は兄弟に当たる。

すべての千葉氏は星(●)を家紋に使用しているが、上記に紹介した9つの家紋のうち2つに三日月が使用されているが、千葉氏の本家は大きな三日月と星1つを組み合わせた家紋を使用している。

そして、上記9つの家紋のうち左上の太陽の周囲を8つの星で囲った家紋である九曜紋は千葉氏本家の裏家紋である。

平将門はこの九曜紋を使用していた。

当初、星宮社の神紋から、星宮社は千葉氏との関わりよりも北斗七星との関わりの方がより強く、これは「尾張=尾針(剣)」から「八岐大蛇=尾張製鉄族=尾張桓武平氏」を表すものとも受け取れた。

となると、熱田神宮の御旅所(おたびじょ)は丹八山だけではなく、寺坂 秋葉社と宮西 星宮社も御旅所になっていた可能性も考えられる。

いずれにせよ星宮社と熱田7神の御旅所になっていた丹八山は北斗七星で結ばれている。

拝殿の裏面には以下の写真のように渡殿と本殿が連なっており、本殿の裏山には以下の摂社が2社セットで祀られている。

・摂社 上知我麻神社(祭神 乎止与命:オトヨ)

・摂社 下知我麻神社(祭神 真敷刀俾命:マキシトベ/伊奈突智老翁)

乎止与命(尾張国造)は将門調伏祈願のための熱田七神の中の1神であり、真敷刀俾命とともに、日本武尊の妻 宮簀媛命(ミヤヅヒメ)の両親であり、北斗七星(八岐大蛇)の関係者と見ることができる。

「ツチ」音を持つ2柱、伊奈突智老翁と火之迦具土神の実態をスサノオ(徐福)とみるなら、将門調伏祈願のための熱田七神の中の主神であり、星宮社・秋葉社・丹八山の3所の丘陵を結ぶものは「ツチ」音を持つものということになる。

星宮社本殿に祀られた神、天津甕星神は別名を天香香背男(アマノカガセオ)というが、「カガ」は蛇の古語であり、『古事記』には八俣遠呂智(ヤマタノオロチ)に関して以下のような描写がある。

その大蛇は一つの胴体に八つの頭と八つの尾をもち、目はホオズキのように真っ赤。

ホオズキのことを『古事記』では「カガチ、アカカガチ」とも呼んでおり、天津甕星神はヤマタノオロチのこととみていいだろう。

星宮社神紋はヤマタノオロチ天津甕星神を表したものだ。

星宮社の拝殿獅子口には天津甕星神を表す五芒星紋も使用されている。

この五芒星(北極星)は神紋の北斗七星と合わせて妙見(北辰)と見れば、千葉氏が一族の守護神として家紋や装飾に採用した星の基本になる妙見信仰につながっている。

ところで、星宮社は戦国時代までは100mほど北にある笠寺小学校の一部に祀られていたが、織田信長が星崎城(笠寺小学校と寺坂 秋葉社を合わせた範囲)を築城する際、現在の地へ移されたとする説がある。

以下の写真は星崎城時代の石垣が戦後にリニューアルされ、そのまま笠寺小学校として流用され、残っている様子を笠寺小学校の南東側から撮影したもの。

星宮社から塩付街道の細い路地を340mあまり辿ると、「秋葉社」の社号標と石造伊勢鳥居を持つ寺坂 秋葉神社の前に到達した。

鳥居の先から長い石段が丘陵上に向かって延びている。

石段脇の駐車場側から丘陵を撮影したのが以下の写真だ。

鳥居をくぐって石段を登って行くと、開けた丘陵上に出た。

丘陵上の北側には南々西向に高さ1.5mほどの石垣を組んだ横長の土壇が設けられ秋葉神社が祀られていた。

丹八山の迦具土社と異なった神社だが、祭神は共通して将門調伏祈願のための熱田七神の中の主神スサノオの別名と解釈できる火之迦具土神だ。

寺坂 秋葉神社から塩付街道を280mあまり辿ると、丹八山登り口に到達する。

下記写真は南東側から丹八山を撮影したもの。

丹八山の脇を抜けた塩付街道はその後も南区呼続(よびつぎ)の桜神明社古墳までは基本的に名鉄の軌道に沿うような経路を辿り、北に向かっている。

◼️◼️◼️◼️

次の記事では熱田神宮から御旅所となっていた丹八山にやって来た熱田七神を祀った七所神社に向かいます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?