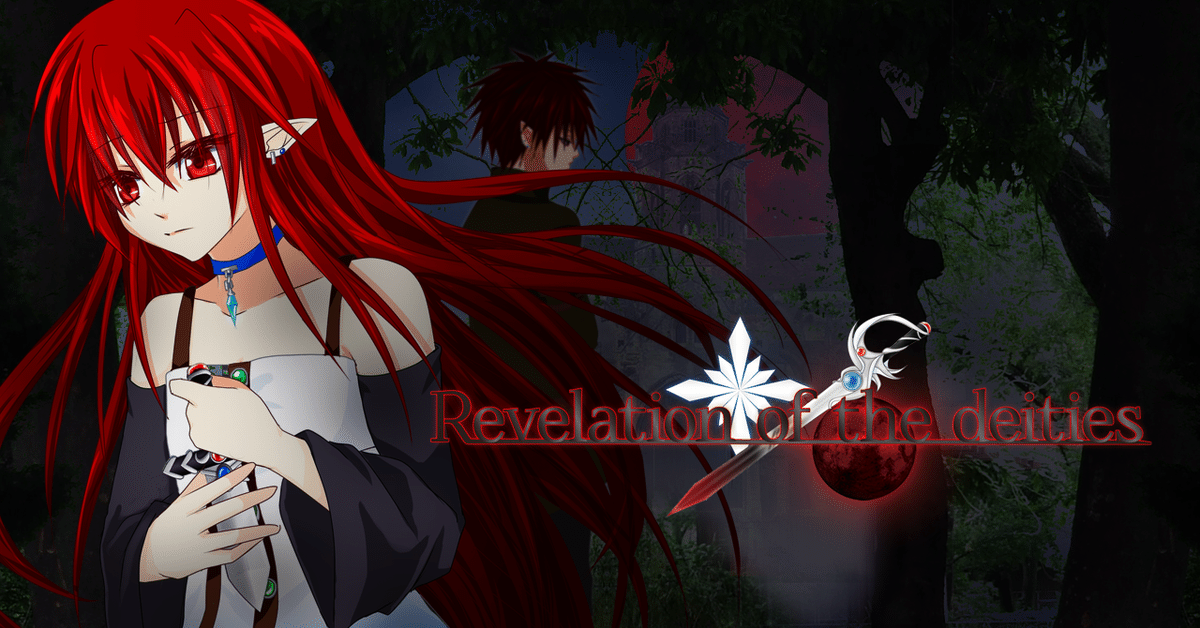

序章

いつもと変わらぬ日常だった。

朝、鳥のさえずりで目を覚まし、窓の外に集まる彼らに餌を与えると、隣の部屋へ兄であるレートを起しに行く。

寝ぼけたままの彼を連れ階段を降りれば、キッチンではセレストが朝食の配膳を終えたところで、先に席に着いていたキュノリアとトダを交えて食卓を囲んだ。

後片付けの手伝いを終え、身支度を済ませると、親友であるスェズが迎えに来て共に村の奥にあるリベルの森へ遊びに出掛け、昼過ぎにはレートがセレストの作った弁当を持って合流する。

日が落ちる前に帰宅し、軒先で洗濯物を取り込むキュノリアに擦り傷と泥だらけな姿を怒られ、二人で笑って誤魔化した。

何の変哲もない一日だった。

いつもと変わらぬ日常だった。

違ったのは、空に浮かんだ満月が血のように緋かったこと。

一度眠れば、鳥のさえずりが聞こえるまで起きることのない彼女が、夜中に目を覚ましたことだけ――

遠く内側から他人を見ているような感覚の中で、今、自分が月を見ているのだと認識したのは、セレストが発した牽制の声とガラスの割れる音が響いた直後だった。

月へと向けられていた視線が下へ向く。

深い闇の中、いつも遊び場にしている森へと消えていく兄の姿、続けざまにセレストが家を飛び出したのを期に少女は我に返り、二人を追うため、慌てて家を飛び出した。

嫌な予感がした。

漠然とした恐怖に足を取られ、何度か立ち止まりそうになる。誰かに知らせに戻るべきか悩み、進む足は速度を落とす。

その都度、二人の姿を見失いそうになり、このまま二人を追いかけても、追いかけなくても、大切なモノを失うような気がして、少女は再び大地を蹴った。

森は静けさを通り越し、無音に近い。夜中といえど、夜行性動物の活動音や、風に揺れる木々のざわめきなどがあるはずだが、それら全てが何かに脅えるように静まり返っていた。

いつも遊ぶ森の広場。その脇を抜け、獣道ですらない樹々の間を駆け抜ける。「危ないから」と、立ち入ることを禁じられた場所さえも通り抜け、さらに奥へと。

一度も踏み入れたことのない森の最深部は、元始の森と言い表せる程に鬱蒼としており、見慣れぬ大樹や植物の数々を光石の淡い光が照らし、幻想的な風景を暗闇に映し出していた。

こんな状況でなければ感動的な光景を今はただ、煩わしいとしか感じなかった。

完全に見失った。

道を間違えたわけではない、先程まで確かにセレストの後姿が見えていた。

焦る気持ちと不安が苛立ちを大きくし、どうしたら良いのかわからずその場にしゃがみ込んだ刹那――辺りを闇が覆い隠す。

視界を遮り、底冷えするような寒気と共に纏わりつく恐怖と絶望感が体を震わせた。心髄に眠る何かを呼び覚ますような、叫びとも声とも捉えがたい音が脳に直接響きわたり、深く浅く、息をするように自然と狂いそうになる衝動が意識を奪おうとする。

それに耐えうる手段を知らず、少女はただ沈み行く意識の端で救いを求めるように手を伸ばした。

「確りしなさい、イユっ!!」

その手を握ったのはキュノリアだった。

「……キュノ姉……なんで――」

「゙あ゙あ゙ああああああああっ!!」

静寂を引き裂く悲鳴に、朦朧としていた意識が完全に引き戻される。

「「――っ!?」」

二人は同時に声のした方を向く。

「――セレ兄っ!!」

「だめっ! 待ちなさいイユっ!! お願いだから戻って!!」

キュノリアの静止を振りきり、イユは無我夢中で声が聞こえた方向へと走り出す。

然程、離れてはいない場所で森が開け、半壊した教会とおぼしき建物がほの暗い月の光に照らされ、そのシルエットを浮かび上がらせる。

「セレ兄っ!!」

教会の入り口へと続く石段の前で、左腕を押さえ蹲る青年を見つけ、イユは駆け寄る。

「っ!? ――く、来るな馬鹿っ!!」

「――えっ?」

突如、強い衝撃を受け、目の前の景色が急速に遠のく。

その事に気づいた時には数メートル程吹き飛ばされ、石壁に叩きつけられた肩や背中の痛みに声も出せず、地面に横たわっていた。

「どうして、イユがここに居るのかな?」

優しく問いかけるような、その聴き慣れた声にゆっくりと顔を上げれば、セレストの傍に立ち次の攻撃に転じようとする人影が、月明かりを受けて姿を現す。

「お、にぃ……ちゃ……」

「――っ!? やめろ、レート!!」

「あれ程、夜更かしはしちゃいけないって言ったのに、悪い子だね」

セレストが右手で青年の足首を掴み止めようとするが、レートは気にも留めずイユに向け魔法を放つ。

「なん……で……?」

信じられなかった。

いつも自分を一番大切にしてくれていた兄が、そんな行動を取るなんて。

――こ ろ さ れ る ?――

思考がうまく働かず、その事実を受け入れることができずに、イユはただ呆然とその光景を見つめていた。

兄の手から深い闇を凝縮した様な禍々しい魔力の塊が放たれ、目の前の地面を抉りながら、自分に向って迫って来る。と、同時に、暖かなモノが自分の上に覆いかぶさり、その衝撃を和らげた。

「……だから、ダメだって……言った、の、に……」

攻撃から守ってくれた人の形をした水の塊が言葉を発し――

「……キュノ……ねぇ……」

――形を失っていく。

「っ……いっ、いやぁああああああああああああ!?!? キュノ姉っ!! キュノ姉ぇええええええ!!」

イユが状況を把握した時、水溜まりの中にはキュノリアが身に付けていた衣服と頭飾りのピンクの結晶石だけが落ちていた。

「キュノリアっ!!」

イユを庇い崩壊した少女の名を叫ぶセレストの視界は突如、左側だけ途切れ、声にならない悲鳴を上げ激痛に喘ぐ。

「奴への手土産には丁度良いだろう。貰っていくぞ」

レートの指がセレストの左目を抉り、眼球を視神経から引きちぎった。

「もう、用はないな。死ね」

「やめてぇええええ!!」

セレストに止めを刺そうとするレートにイユが縋り付く。

「お兄ちゃんっ! なんで!? なんでこんなことするの!? セレ兄もキュノ姉も大切な家族だって言ったじゃない!! 皆、大好きで、ずっと一緒だよって約束したじゃない!!」

泣き喚きながら、願うように兄の顔を見上げれば、赤いはずのその瞳は金色で――

「そんなことも言ったか……」

そう呟き、自嘲すると忌まわしさと憤りの混じったゾッとするような表情で少女を見降ろす。

「気持ちなど、すぐに変わるものだ」

「っ!? ――うっ」

少女の細い首をいつも優しく頭を撫でていた手が締め付ける。

「覚えておくと良い……約束など何の意味も持たないのだと」

その手の暖かさはいつもと変らない。

それなのに触れている個所から、酷く冷たい怒りや悲しみに満ちた何かが侵食するように流れ込んでくる

「お、にぃ……ちゃ……」

遠のく意識の中、少女が最後に見たものは、頬を伝う――