一生懸命「学習しない」デザイナーとしてのデザインツールへの向き合い方

セカンドファクトリー(以下、2FC)でUI/UXデザイナーとして活動している鈴木です。

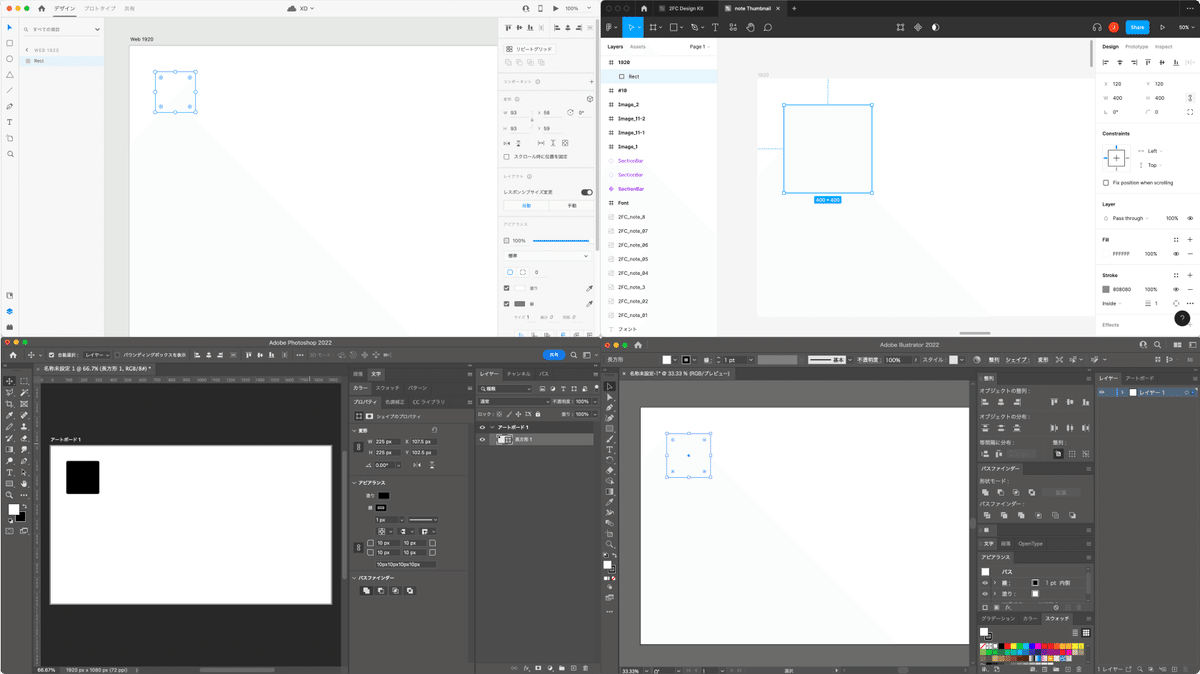

みなさんはAdobe XD、Figma、Sketch、Adobe Photoshop、Adobe Illustratorのようなデザインツールを使って日々アウトプットしていると思います。当然これらのツールを利用して何かをつくることだけが「デザイン」ではないことは皆さんお分かりかと思います。

でも、ツールをうまく使いこなせないと、そもそものアウトプットができず、他者に具体的なイメージを伝えたり、連携することができないですし、アウトプットまでに予想以上に時間がかかったりしてしまいます。

わたしは今まで、課題は何?誰のために何をどのようにつくる?など、そもそもの検討や情報整理から、実際に作り上げた色形や動きそのものまで、「ひとの目に触れる数々のアウトプット」を、様々なデザインツールを使い、他のデザイナーさんと共創してきました。

その中で、デザインツールへの向き合い方や習熟の方法について、「これは大事だな。」と感じたことや「これはもったいないなぁ…。」と思ったことをまとめてみたいと思います。

「学習しない」とはいえ、基本は大事

「学習しない」とタイトルで強気に述べましたが(笑)、デザインツールの基本的な操作体系を一定「知っている」必要はあります。例えば、

選択や、サイズの変更、変形、やりたいことに応じてツールを切り替え(持ち替え)る。

変更したい対象のオブジェクトを選択する。

選択したオブジェクトの見た目や振る舞いを設定するインスペクタパネルがある。

配置されているオブジェクト群やライブラリを管理するためのリストがある。

などです。これらの操作体系は様々なデザインツールで共通になっている部分も多いです。一度身につけることができれば、他ツールへの応用も難しくないのではと思います。実際にわたしは新しいツールを触る時には、マニュアルやチュートリアルを見るよりもまず先に、なんとなく触り始めています。

デザインツールへの向き合い方で大事なのは、「最初の基本的な操作体系」は一定知っておく必要があるものの、「ツールのすべての機能を知らないといけない」「機能を十分に知らないから、今できなくても仕方がない」といったような、義務感やあきらめのようなものを感じる必要はないということです。

もったいないと感じるデザインツールへの向き合い方

1.機能を知っている、使うことが「目的・喜び」になってしまう

気持ちはわかります、わたしもそういう時はありました(笑)。そのデザインツールの機能を人よりも熟知していること自体はもちろんすばらしいですし、アウトプットへにも良い影響は確実に出るでしょう。

ただ、「ツールを使いこなすこと」そのものが目標となってしまい、そこで満足してしまうことは良くないです。必ずしも「ツールを使いこなすこと」が「すばらしいアウトプット」につながるとは言い切れないからです。

あくまでもデザインプロセスの中で、課題解決のためのイメージを素早く的確に具現化するためのデザインツールだと捉えている事が大事だと思います。

2.機能に依存してしまっている

例えば、そのツールにわかりやすく「自分が狙った表現を、1発で再現するフィルタ」という機能が無かったとします。(※そのような機能でさえも、探せば見つかったりする昨今ですが…)

その時に「そういう機能がなかったので、思った表現には落とし込めませんでした…。」となってしまうとどうでしょうか?

自分の中で伝えたい「イメージ」が、他者に正しく伝わらなくなってしまいます。その表現によって相手の印象が大きく変わらなければ良いのですが、あくまでも、「何をどういう風に、どこまで伝えたいのか?伝えるべきか?」を考えるのが大事なところです。

その場合は、本当にそのツールに機能はないのか?そのツール以外の方法を使って擬似的に表現する方法はないか?を検討することが多いです。

3.ツールの習熟を「深化させない」と決めてしまっている

「やりたい表現は今できているから十分」と思っていて、それ以上「ツールの可能性」を探るアクションを切り捨ててしまったりしていませんか?

大量のオブジェクトを毎回繰り返しオペレートする場合や、何か変更がかかる度に手作業で1つ1つ修正をする場合など、結果的には望むアウトプットになっているのですが、単純に作業時間がかかってしまっていることなどありそうです。

配置したオブジェクトの管理構造や、レイアウト機能の利用、オブジェクト名の命名など、ちょっとした「作り方」を工夫することで改善できる場合もありそうです。

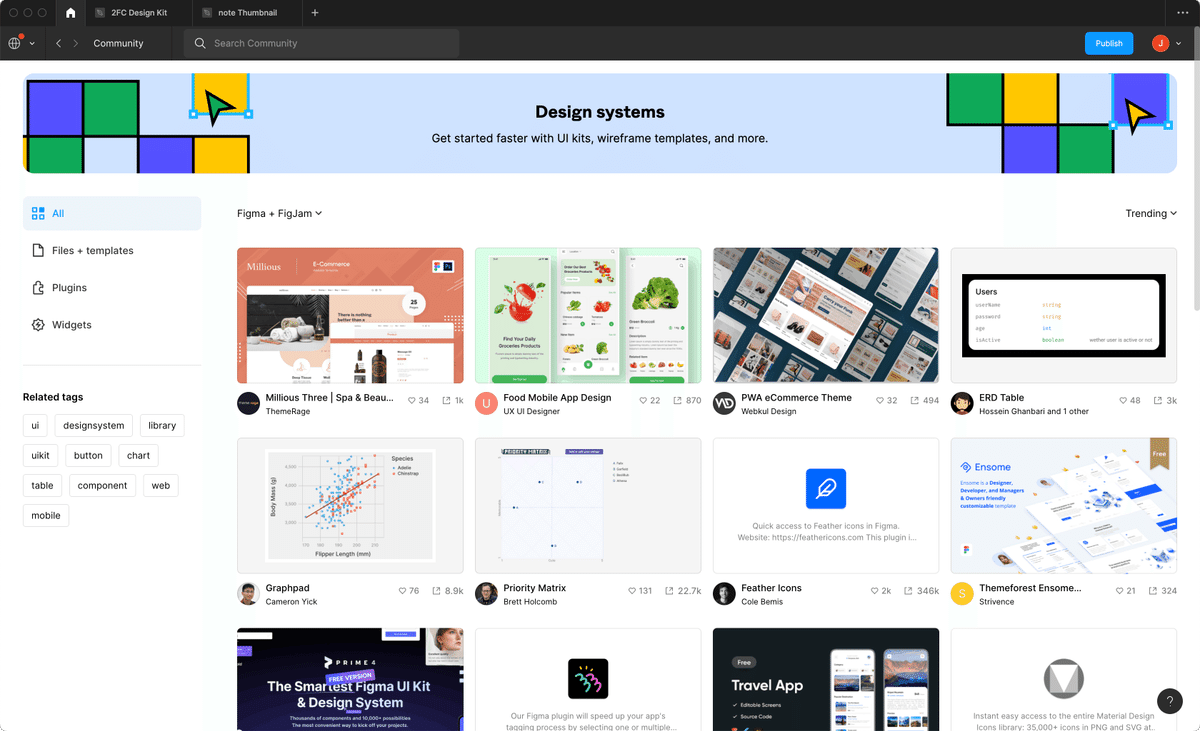

さらに、最近のデザインツールは利用ユーザーから善意で提供される便利なプラグインやテンプレート、コミュニティの場でのノウハウ共有など、非常に恵まれた情報にあふれています。それらを活用しないのはもったいないと思います。

自分のアウトプットまでの意識しか持っていない

最近のデザインツールはデザインプロセスの変化によって、デザイナーが「ただイメージを作って、提案するためだけのもの」ではなくなりました。

開発チームのエンジニアやプロダクトマネージャーのような、所謂デザインを担うメンバー以外とスムーズな連携をするために、そのデザインがどんなサイズや色で、またどんな部品を使っているかなど、デザインを構成している情報を共有できる機能などもあります。

チームでのワークや連携に影響を与えるような、新しい活用方法が日々見つかっているかもしれません。チーム全体でより良い方向へ向かっていく成長機会を失っていたりしないか?と振り返ることも重要です。

でも、「自分で日々使い方をがんばって学ぼう!」それは大変じゃないですか?

先ほども述べましたが、今やアプリケーションベンダーの発信する、チュートリアルやFAQ、ナレッジ、ユーザーコミュニティでのノウハウの共有、機能を追加するプラグインなど、記事や動画を含む様々な情報が溢れている状況です。例えば皆さんおなじみのFigmaならば、

公式のチュートリアル

Communityで見つかる、多数のプラグイン

Forumで探せる、他ユーザーの解決事例

幅広い解説が見つかる、noteのFigma記事一覧

Figmaに限らず、その他にも探せば、YouTubeなどにも数多く挙げられたTips動画などのコンテンツがたくさん出てきます。

それらの情報を、「日々時間をかけてインプットし続けないと活用できるようにはならないのでは?でも今は時間がないから…。」と諦めてしまっていたりしませんか?

また、漠然と「知りたいところは特に決まっていない」ままで、そのツールの機能全体を闇雲に知ろうとしたりしていませんか?例えば、チュートリアルの最初から最後に向けて順番に学習していくなどです。そんなの辛くないですか?

正直なところ、私は辛いです(笑)

「学習しない/学習しようとしない」デザインツールの深化のための4つの姿勢

では、どうすれば「がんばって学習しない」でデザインツールを深化させることができるのか?私の意識していることをまとめます。

1.業務の中で「困った時」がチャンス

実際にデザイン業務の中で、

これを実現したいんだけどできない。

なんとかできはするが、思ったようにきちんとならない。きちんとしたい。

操作はわかっているのに、何度も同じことをしなければいけなくて辛い。楽に作業をすばやくしたい。

上記の場面に直面した時が逃してはならないチャンスです。まず「〜したい」に注目することが大事で、それらを達成するために、機能や活用方法に絞って都度深化させていくのがおすすめです。

時間に追われている方は「今から1時間だけ調べてみよう」など、解決策がすぐには見つからない場合も想定して、時間を区切って集中して取り組むのも良いでしょう。

2.さらにチャンスを活かす、探求の習慣

「〜したい」を達成できたら、一旦のゴールとしては達成です。

でも、もう少し余裕のある場合には、その範囲を少し拡大して、関連する部分で「もっと効率的な方法はないか?」「別の機会に利用できるものはないか?」など、この機会にもう少しだけなるべく深く知っておこうと意識することで、1回の深化の深さを高めることができます。

具体的には、解決できた情報の「関連するリンク(情報)」をクリックして見るなど、もう少し広く深く知ってみるなどです。

3.日本語だけではなく、海外の情報にもあたってみる

日本語で紹介されている情報の質が良くないということではありません。海外でも一般的に利用されているデザインツールの場合、単純に「困っている人や取り組んでいるユーザーの数が多いだろう」ということです。

実際に日本語での検索では、自分と同じ課題を抱えている人が見つからなくても、海外まで範囲を広げることでかんたんに見つかることも多いです。

例えば「Adobe XDにこんな機能ないかなぁ…」と思って検索をしていると、開発チーム宛の「機能要望」としてリクエストが上がっていたりします。(つまりその機能はまだリリースされていないということがわかる。)

英語が苦手な方は、ブラウザの日本語翻訳でも十分内容を把握できる場合が多いと思います。

4.チームを巻き込んで、深化のスパイラルを生む

自分1人でノウハウを蓄積しながら、深化させていっても良いのですが、あなたがデザインチームや開発チームに所属している場合、自分が獲得することのできたノウハウをチームに共有してみましょう。

もしこのアクションがチーム内の他のメンバーも巻き込めた場合、例えば別のメンバーが同じような深化のタイミングがあった時に、「新しいノウハウを自分から学習することなく、容易にキャッチする事ができる」ようになります。

これによってチーム全体で深化の速度をあげていくことができそうです。

今一度、私たちはなんのためにデザインツールを使うのか?

私たちがデザインツールを使うのは、あくまでもより良いアウトプットやアウトカムを通じて、すばらしいサービスやプロダクトを世の中に届けるためです。

そのためには、デザインツールを利用する事を必要以上に重要視したり、逆に苦手意識を持っているままの状況も良くないですし、デザインツールを活用してアウトプットの質や量を引き上げられることを諦めてしまっていても良くないです。

自分のデザイン活動の一部として「ごく当たり前」にそして「自然に」付き合っていけたらどうでしょうか?

最後に、2FCのデザインチームでは、ともに学び、成長しながら、クライアントの事業や組織を前進していきたい、そこに共感いただける仲間を探しています。お気軽に問い合わせください!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?