ポイントがずれてる?合計特殊出生率に見る「少子化対策」

第2回定例会開会!

令和6年第2回花巻市議会定例会が6月7日に開会しました。

今回も一般質問に登壇させていただきます。

一週間後の6月14日、ゴゴイチでの質問です。

質問は、

・地域公共交通計画

・公共施設マネジメント

の二項目。

いずれも、先ごろ策定及び改定された計画ですが、この計画に基づく今後の政策や事業について質問する予定です。

本日(6月7日)は午前中で議会は終了。

昼食がてらテレビを見ていたところ、TBS系の情報番組「ひるおび」で少子化対策を特集していました。

実は6月5日に発表された2023年の「合計特殊出生率」。

全国では1.20%で過去最低。東京にいたっては0.99%で「1」を下回る衝撃の数字でニュースでも大きく取り上げられました。

私もこのニュースについては衝撃を受けると同時に、政府や自治体の少子化対策に違和感を覚えているところもあったので、今回は「少子化対策」について書いてみたいと思います。

「合計特殊出生率」とは何か?

そもそも合計特殊出生率とは何なのでしょうか?

厚生労働省のホームページに「合計特殊出生率」についての説明がありました。

ちょっとわかりにくいので説明しますと、合計特殊出生率というのは、ある年の「15 歳から49 歳までの女子の年齢別出生率を合計したもの」で、「1人の女子が仮にその年の年齢別出生率で一生の間に子供を生むとしたときの子供の数」に相当し、人口動態の出生の傾向をみるときの主要な指標となっています。

ただし、1人の女子が生涯に産む子供の数をみるには、本来なら毎年産まれてくる子供(女子) が高齢になるまで待ってその平均を求めなければなりませんが、合計特殊出生率は、15歳 から49歳の女子の各年齢別のその年の出生数の合計をあたかも1人の女子が生涯に産む子供の数とみなしたものとなります。

現在の人口を減らさないためには、合計特殊出生率を「2.07」以上維持しなければならないとのことですが、日本では1975年に「2」を割り込んで以来長期的な低下傾向が続いています。

このまま「合計特殊出生率」が低下していく、いわゆる少子化が進むことによって、労働力供給の減少による日本経済への影響があるばかりではなく、地方の過疎化がますます進み、結果日本の国力が低下するという本当に大きな問題であることは言うまでもありません。

ただこれは日本ばかりの問題ではなく、西欧や東アジア、東南アジアの国でも同じ課題を抱えていて、成熟した資本主義社会の共通した課題ともいえます。

特に韓国やシンガポールなどで出生率が低下しており、日本以上に大きな社会問題となっているようです。

一方でフランスのように出生率をある程度高水準で保っている国もあります。

岩手や東京など各都道府県での合計特殊出生率

それでは、各都道府県の合計特殊出生率はどうなっているのでしょうか?

都道府県別にみると、沖縄県(1.60)、宮崎県(1.49)、長崎県(1.49)が高く、東京都(0.99)、 北海道(1.06)、宮城県(1.07)が低くなっています。

「合計特殊出生率」はまさに「西高東低」。

わが岩手県も「1.16」で全国平均より低いです。

政府や花巻市の「少子化対策」

さて、このような状況に国も各自治体もさすがに手をこまねいていた訳ではなく、いろいろな「少子化対策」を行っています。

昨年12月、政府は「異次元の少子化対策」と銘打って、総額3.6兆円の「こどもみらい戦略」を策定しました。

・若者・子育て世代の所得を増やす

・社会全体の構造や意識を変える

・すべてのこどもと子育て世帯をライフステージに応じて切れ目なく支援し ていく

「こども未来戦略」ではこれらを戦略の基本理念として掲げ、若い世代が希望どおり結婚し、希望する誰もがこどもを持ち、安心して子育てできる社会、こどもたちが笑顔で暮らせる社会の実現を目指しています。

我が花巻市においても、令和6年度予算において「子ども・子育て応援プロジェクト」として、様々な子育て支援対策を講じています。

「少子化対策」への違和感

これらの施策は合計特殊出生率の向上、いわゆる「少子化対策」として見ると、少し違和感を覚えます。

というのも、これらの施策はどちらかというと、結婚していて子供を持ちたい家庭もしくは子どもがいる家庭への経済的な支援、環境整備の側面が強いです。

一方で、「少子化問題」の根幹は、いわゆる「未婚率」が高いこと、言い換えれば「結婚をしない若者が多いこと」に大きな理由があるといって差し支えない。

もちろん、「1人の子どもを持った親が、経済的な理由や保育所不足など育て環境の理由から2人目、3人目を生むのを躊躇している・・・」そういったご家庭ももちろんあるでしょう。

これに関して、結婚した夫婦が持つ子供の数を示す「完結出生児数」については、2021年のデータで「1.9」人であり、ここ50年であまり変わっていません。

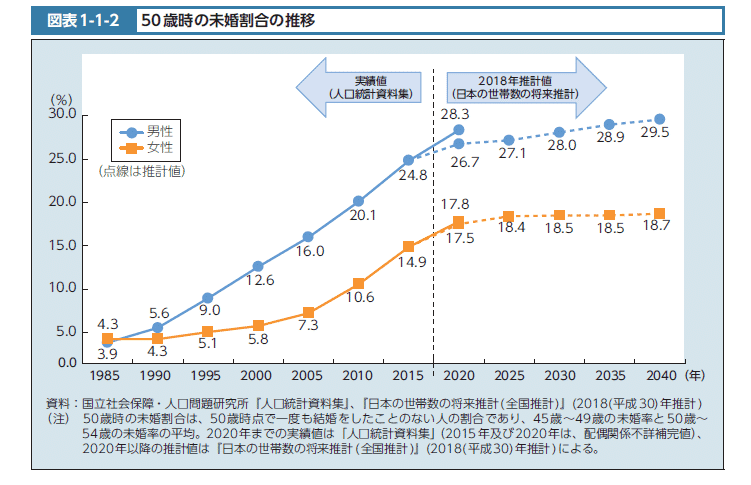

一方で、未婚率は年々上昇していて、50歳児の未婚割合でいうと2020年には男性28.3%、女性17.5%となっています。

これらのデータから見る限り、国や自治体の少子化対策は「子育て対策」に重きがおかれており、この対策のみを続けていったとして果たして「少子化の解消」につながるか?という大きな疑問があります。

もちろん、私も子育て対策は今まで以上に推進すべきだと思っています。

わが国では、社会保障をはじめ、どうしても高齢者や現役世代に政策が偏っているので、少しでも若者主体の政策の充実を図るべきだと思っています。

その意味でも国全体で「子育て環境の整備を図る」ことは間違いなく重要です。

一方で、「若者(や青年層)の婚姻」に手を付けないと「少子化問題」は解決しないと思います。

ちなみにフランスなどの西欧においては、婚姻の結果としての出生のみならず、婚姻によらない出生(いわゆる「婚外子」)も一定数いるのに対し、日本をはじめとする東アジアや東南アジアでは婚外子の数は少ないため、日本における少子化対策は「若者(や青年層)の婚姻数をいかに増やすか」に重点をおかざるをえない。

もちろん婚外子を認めるとか、移民を増やすなどの政策もあると思いますが、そこまでの議論はなかなか進んでいない現状です。

各自治体のマッチング政策

さて、本日(6月7日)の『ひるおび』では、まさに「どうやったら結婚できるのか?」という視点で少子化をとらえ、各自治体の「婚活事業」について特集していました。

番組では、「今の若者にも結婚願望はある」ということを前提として議論を進めていました。

そして、昨今の結婚のきっかけの一つとして「マッチングアプリ」を使った婚活が進んでいるらしく、「職場の同僚などの紹介」と同じくらいの割合で「マッチングアプリ」をきっかけとした結婚があるとのことでした。

これを受け、各自治体でもマッチングアプリを導入した「婚活」に取り組んでいるとのことで、番組では、東京都や埼玉県、愛媛県のマッチングアプリを使った「婚活」事業を紹介していました。

この中でいわゆる「地方」で参考になるのは愛媛県の「ひめring」でしょうか。

愛媛県では、2008年に「愛媛結婚支援センター」を創設。2015年からAIによマッチングアプリ「ひめring」を導入したとのこと。

この「ひめring」の特徴ですが、デジタルによる「マッチング」ばかりではなく、仲人的役割の「愛結びサポーター(ボランティア)」を介してお見合いをするなどアナログ的な取り組みも行い、結果として月に約10組のペースで「成婚」に至っているとのことでした。

岩手県にも「いきいき岩手サポートセンター(通称:iサポ)というところがあって、これまでに149組が成婚されているとのことですが、振り返って花巻市の事例を見ると、これまで市独自の婚活支援対策は少なくて、婚活支援を行っているNPO法人等が行うマッチング事業において成婚した場合の補助金(1件あたり3万円:予算全体で15万円)くらいしかありません。

令和6年度の新規事業として、婚活イベントの開催に364万円の予算を組んでいますが、どのような中身になるのかいまだ見えてこないところです。

いずれ、マッチングアプリによる出会いは主流となってきているものの、見知らぬ人との出会いに抵抗を感じている方も少なからずおり、そういう意味で「自治体が行うマッチング事業」は安心感があるらしいです。

出生数を増やしていく取り組みを

花巻市はこれまで、移住対策などを通じて社会増と呼ばれる他自治体からの流入人口を増やす取り組みを行ってきました。

三大都市圏を中心とする都市部からの人口移動は必要で、このことは評価すべきことではありますが、結果、他自治体との奪い合いになっては意味がない。

今後は自然増と呼ばれる出生数を増やす取り組みをさらに行っていく必要があり、子育て支援はもちろんのこと、婚活事業を含む婚姻数を増やす取り組みを強化していかなければならない、これまでの話をまとめるとざっとまとめるとこんな感じになります。

出生数増加に向けた取り組みは、本来は国が取り組むべき課題で、フランスのように子供の多い世帯ほど所得税が軽減される「N分N乗方式」(※)を導入するなど様々な方法を検討していくべきなのですが、現状、既得権益への配慮や支持母体、支持世代への配慮から思い切った改革はできないと思います。

そうであれば各自治体が独自の視点で少子化対策をしていくことはアリで、若者世代の意向にマッチした施策を講じていくことが必要だと思います。

その一方で、若者世代を支える環境づくりや意識の醸成も必要で、もちろん結婚したくない方や、結婚の希望があってもかなわない方への配慮もかかせません。

未来世代への私たちの使命

私が今回一般質問する「地域公共交通」や「公共施設マネジメント」も、「少子化」に伴う人口減少と密接にかかわる問題であり、これまでも話している通り、今後の人口減少社会を見据えた「グランドデザイン」を描く一つの手段でもあります。

遅きに失している感はありますが、将来を見据えた対策を今から考え、取り組みを進めていく。

それが未来世代への私たちの使命だと思います。

※N分N乗方式

N分N乗方式とは、世帯課税所得額を「家族の数(N)」で除し、それ

に累進税率を適用して1人あたりの所得税額を算出した後、再び「家族の

数(N)」を乗ずることによって税額を算出する方法で、課税単位を個人

ではなく家族とする方式。

例えば、課税単位を夫婦とすれば2分2乗方式となる。

日本では個人単位の課税だが、フランスなどでは世帯単位の課税方式とし

て導入されている。

世帯単位の課税となるため、たくさんの子をもつ世帯に有利とされる一

方、高所得者世帯に有利な方式ともされ、導入には課題も多い。

表紙画像出典:こども家庭庁(https://www.cfa.go.jp/aaa/)