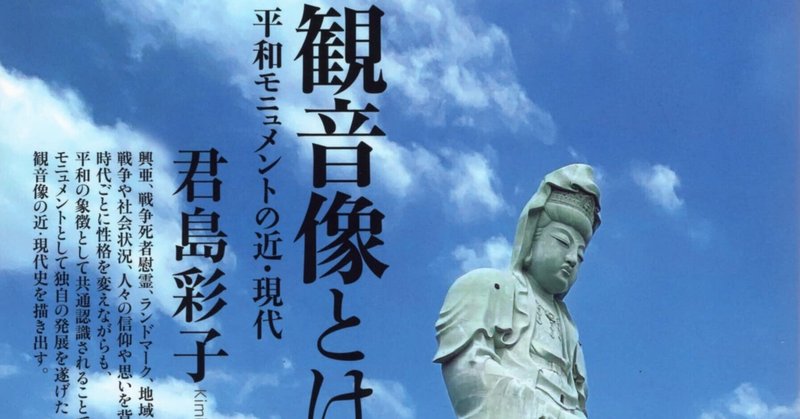

【美術ブックリスト】君島彩子『観音像とは何か 平和モニュメントの近・現代 』

もともと一切衆生を救う菩薩であった観音は、「観音経」では状況に応じて三十三の姿に変化すると説かれ、「華厳経入法界品」では補陀落山に住むと言われ、「観無量寿経」では阿弥陀如来の脇侍として死者の魂の救済者となるなど、様々に解釈され意味づけされてきた。その威力を神格化するために千手観音や十一面観音の変化観音が生み出され、神仏習合では天照大神との習合も説かれた。

本書はそうした変化していく観音が、近代では仏像の域を超え、さらに宗教の域を超えた時代の要請に応える広い意味での「信仰」の対象として生み出されていった経緯を、ひとつひとつの実際の観音像を調査してまとめたもの。

ざっとさらうと、明治近代に美術の概念が輸入されると仏像は彫刻という美術的価値を担う美術作品として捉え直される。太平洋戦争下では、アジアの興隆を祈願する興亜観音が誕生し、さらに敵味方の別なく平等に供養する怨親平等の思想とも結びついた。敗戦後は「平和」を象徴するモニュメントとして公園などの野外像となった。経済成長とともに巨大観音が全国各地に設置されて地域のランドマーク、地域振興、観光開発の一翼を担っていった。現代ではキリスト教のマリア信仰と結びついたマリア観音や汎宗教的な造形にも用いられるほか、東日本大震災のあとに戦死者と震災犠牲者を慰霊する観音像など慰霊と復興の祈りを反映して建てられるものも多い。つまり本来の仏教信仰の対象としてではなく、宗教や宗派を超えた誰もが手をあわせることのできるモニュメントとしての役割を担っていて、人々が何かを願い続ける限り新たに建立され続けるだろうというのが結論。

実地調査をまとめただけあって多数の事例を集めていて面白い。とくに平和活動家で平和観音像寄贈活動を推進した山崎良順は、大阪万博の一角に平和観音を設置し、会期後には譲り受けたラオス館のパビリオンを長野県霧ヶ峰に移築して平和観音を本尊とする超宗派寺院の昭和寺を建立したという。多くはこうした民間の活動家や篤志家が観音像の建立、寄贈を行ってきたことを伝える。

欲を言えば、こうした時代ごとの観音像の意味をもう少し俯瞰して文化史あるいは民俗学的な視点で考察して欲しかった。特にそれが寄贈というかたちで個人から公共のものへと転化していく意味を「贈与」の観点から解きほぐすこともできたのではないかと思った次第。

260ページ、A5判、2640円、青弓社

目次

はじめに――なぜ「平和観音」なのか

第1章 近代彫刻史のなかの観音像

1 「近代彫刻」と「彫刻史」の成立

2 近代彫刻としての観音像の造形

3 新しい時代に求められた白衣観音

4 美術作品としての観音像の広がり

5 美術的価値観を反映した観音像

第2章 戦時下の観音像と怨親平等

1 戦争の時代に求められた観音像

2 近代常滑とモニュメント

3 興亜観音の誕生

4 怨親平等と観音信仰

5 アジア太平洋戦争末期から敗戦へ

6 興亜観音の終焉

第3章 平和観音の流行

1 興亜の時代から平和の時代へ

2 「平和観音讃仰歌」と平和観音会

3 世田谷と知覧の特攻平和観音

4 戦死者慰霊の観音像の特徴

5 平和観音の定着

第4章 平和のモニュメントとしての観音像

1 戦災犠牲者の慰霊と敗戦からの復興を願う

2 原爆犠牲者の慰霊と観音像

3 巨大化する平和観音

4 「観音」のイメージを反映したモニュメント

5 観音が具有する「平和」のイメージ

第5章 巨大化する観音像と「平和」のイメージ

1 研究対象としての大観音像

2 大観音像のプロトタイプ、高崎白衣大観音

3 戦争死者慰霊と大観音像

4 大観音像の存続に不可欠なもの

5 「平和」のイメージから戦争死者慰霊へ

第6章 平和観音から生まれた平和活動

1 観音像はどのように平和活動に関わるのか

2 共生思想を具体化した平和観音

3 平和観音寄贈活動と協力者

4 大阪万博と平和祈念施設の建設

5 理想世界の中心に立つ観音像

6 超越的な平和の象徴へ

第7章 仏教を超えた平和の象徴としての観音像

1 怨親平等の戦後

2 平和観音と戦後の怨親平等

3 キリスト教を意識した造形の観音像

4 マリア観音による怨親平等の慰霊

5 仏教を超越した「平和の象徴」へ

おわりに――現代の観音像へ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?