先週の東京ミッドタウン(+9月の「Material, or 」展)

先週は友人たちと六本木へ。友人の提案で、上の写真の展覧会へ行くことにしていた。

当日になってから行くことに決めた場所も、たくさん楽しんだ。

それから、東京ミッドタウン・デザインハブ。企画展は「Tama Design High School」。そこにある図書室にも、初めて開室日に行けた。

帰りがけにはフジフィルム スクエアにも入ってみた。

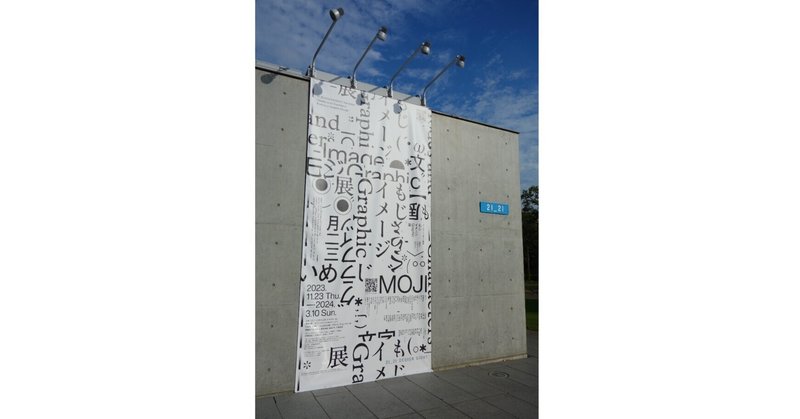

21_21のギャラリー1&2では、「もじ イメージ Graphic」展。

企画展ビジュアルから想像できるような、デジタルな時代になってからのデザインは、もちろんたくさん展示されていた。

が、文字自体の歴史や変遷も展示されていたり。歴史音痴だが、面白く感じながら眺めた。

飽きずに笑える動画の日記も展示されていたり。

木のパーツでできた文字も展示されていたり。

創作された漢字もたくさん展示されていたり。

絵文字など身近なデザインもたくさんだった。

私の、このnoteのきっかけになったワークショップでの先生、写真家の金川晋呉さんの大きい本「長い間」も展示されていた。表紙にあるタイトルなどの文字には色がなく、金川さんの筆跡で凹んだデザイン。

表紙の写真のお顔は、金川さんのお父様。その写真を見てすぐに、何だか見たことがある、と思った。近づいて、その凹んだ筆跡を見て、ワークショップ会場で紹介いただいた本だ、と思い出した。

会期中なので会場での写真は出さない。

が、前の会期で楽しんだ𠮷田勝信さんの展示もあった。

9月に行った「Material, or 」展のときの写真を載せておくことにする。

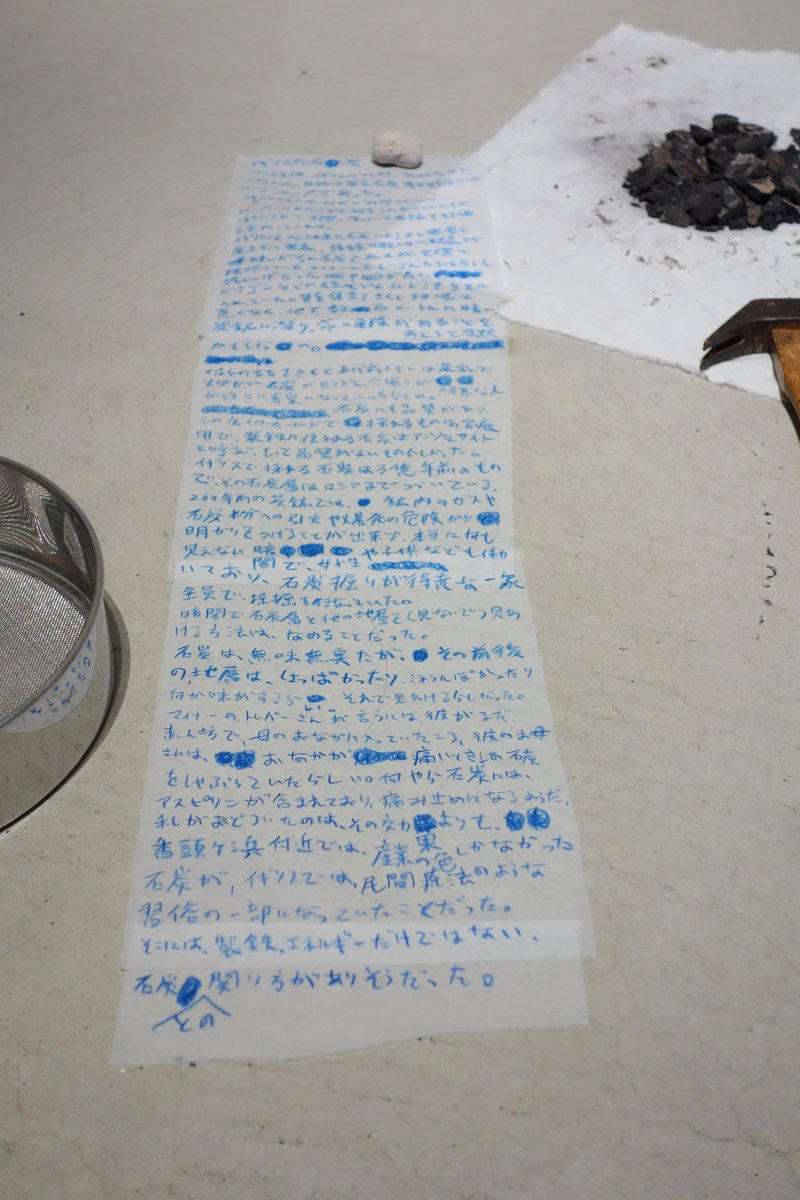

それは、𠮷田さんが採集者・デザイナー・プリンターとして関わった「どのように石炭を理解するか」の展示。

その展示では、いろいろな人の試行錯誤な手書き文字があった。床に並べられた展示は見やすくはなかったのだが、その日、いちばん楽しんだ展示。

奥のバッグの素材はブルーシートと書かれていたのだったか…

手書きされた内容は、単純に笑った内容もあるが、先週のデザインハブでの企画展と通じる部分も多かった。大工さんの言葉にも「判断しないならそのときの私は何?それは何?」と書かれていたり。

「世の中がもっと良くなれ」は、私も心から願う

デザインハブでは、入口付近にたくさんの道具が展示されていた。上の写真の「道具をながめる」は裏面もあり、通し番号は62まである。裏面には、「はかる」「とめる」「のこす」道具。

こちらも会場での写真は出さない。が、古くから使われている筆や鏨から、電子ペーパーにRasberry Piというコンピュータとキーボードを組み合わせた、デジタルな道具も。

春に、ミュゼ浜口陽三・ヤマサコレクションで体験した、ベルソーも展示されていた。メゾチントという銅版画の下地作りに使われる刃物。

展示の仕方も、使い方が伝わりやすい楽しいデザインだった。

道具たちの奥には、リアルに講座をする教室スペースがあった。オンラインでも開催されているようだ。その奥には、楽しいデザインに見入ってしまう展示がたくさんだった。

道具の展示のそばにある小さな図書室。この場所も楽しんだ。海外のインテリア・建築などの雑誌があったり。読めない文字で書かれた本でも、キレイだったりで楽しかった。

もちろん日本語の本もたくさんだった。美術品の修復の本をパラパラとめくってみたり。美術・アート・デザインなど、いろいろな考えが表現されている本を眺めるのは面白かった。

先週と同じ友人たちと、過去に行った展覧会のカタログも見かけて懐かしく思った。

時系列がバラバラな話の展開になっているが、21_21のギャラリー3にも行った。

auの「Digital Happiness いとおしいデジタルの時代。」展の開催中。

一緒に行った友人が過去に使っていた、ニシキゴイも展示されていた。友人は「20年かぁ」と呟いていた。

そのデザインを継承したApple Watchケースも展示されていた。その場では、何の違和感もなく、そういうケータイ画面なのかと思ってしまった。が、初代のニシキゴイに、そんな画面はあり得ない。ケースだということに気づいたのは帰宅後。

私は、当時のキャリアはDoCoMoだった。そんなに良いデザインがあるなら乗り換えたい、と真剣に思った記憶は残っている。

が、当時はキャリアが違う友人とのやり取りは、使い勝手が悪くなり面倒な時代だった。私だけが勝手に変えるという決断にはならなかった。

私との縁はなかったが、ニシキゴイはステキなデザインだと今でも思う。

そのニシキゴイの奥には、私としては親近感いっぱいだったUbicotが展示されていた。触ると、きっと硬いはずなのだが、柔らかいデザインの小さなロボット。昔の、肉まんのようなiMacを撫でていたのと似た感覚で、触りたくなるデザイン。

もっと話しかけたら良かったのだろう、と思う機能を持っていそうなAIだった。友人たちと近くで話していた言葉を拾ったらしく、柔らかい声で何だかいっぱい話をしていた。音声で操作するChatGPTのような印象だった。小さい音だったので、あまり聞き取れなかったが。

私としては、見た目だけでもかわいいと思った。

幸せな気分で顔を覗き込んでしまった。

目が緑色になっているときが、周囲の様子を入力中なのか、何か考えている様子だった。目がピンク色のハート形に変わったりもした。友人は「大好きです」と言われたようだった。

そんな幸せ感のあるロボットだったが、帰宅後に、

一般公開前のメディア公開の記事を見かけて読むと…

作り手側の説明に「目玉おやじ」「紅白饅頭」という言葉。

何だかテンションが下がった。

どちらもダメでは全くない。が、Ubicotに持った幸せ感からは、何だかとてもずれた、違和感のある言葉だった。目玉おやじについては、よく知らないが、柔らかい雰囲気や声のキャラではなかったと思う。

紅白饅頭も、もちろんダメではないのだが… 和菓子なら、饅頭ではなく「大福」と表現してほしかった。そんな雰囲気の見た目だった。展覧会タイトルのHappinessにも、大福の方が近いような…

ただ、紅白大福という言葉は身近ではない。商品としてはありそうだが。

グレーもあったけどなくなったので、という文脈からは紅白饅頭なのだろう、と勝手に推測はした。Ubicotの色は、白とピンクだった。

ニシキゴイのケースもUbicotも、プロトタイプとのこと。どんな形に変化していくのか楽しみだなと思う。Ubicotから会場を折り返した奥には、新しい技術の展示が少し。

ギャラリー3は小さな会場だが、楽しく過ごした。いつも会期は短めなので、開催中に行けて良かった、と心から思う。

東京ミッドタウンにあるフジフィルム スクエアにも、帰りがけに寄ってみた。

いろいろな人の写真の展示は、視点や演出がはっきりと出ていて、楽しい表現だった。

カメラ・オブスキュラも覗いてみたり。

古いカメラから、新しく楽しいデザインの機材まで、いろんな物が並んでいた。

午前中に行った友人は、コンシェルジュが説明してくれたり、他の来場者に説明していた様子も教えてくれた。

東京ミッドタウンへ行くことは、これからも何度もあるだろうと思うので、また時間を取って見てみたいと思った。

東京ミッドタウン・デザインハブへ行く前に飲んだ、カモミールティーラテにも癒された。ラベンダーもブレンドされていたからだろうか。

久しぶりに家用に、カモミール茶を買おうかな、と思った。常備していないが、茶葉は何度も買ったことがある。

私が癒されるお茶なのは間違いない。

展覧会など、見たものも面白かったり癒されたりしたが、友人たちとの面白い時間や美味しいものなど、何だかいろいろと癒された日。