龍一教授はどうして昭和アニメを履歴から抹消したのか?

前にもこのトピックで書き残した気がしていたのですが今見てみたら英語で書いていますね。

以下は日本語で再論したものです。

*

1987年3月、後に「エヴァンゲリオン」で大騒動を起こすことになるアニメ制作集団・ガイナックスが、初の長編アニメ映画を作り上げて、公開にこぎつけました。

公開時のTVスポット予告編。冒頭ナレーションがどなたか注目!

当時のPのひとりが、後にある鼎談でこんな意の裏話をしていました。「公開の箔付け用に、映画の都ハリウッドがあるロサンゼルスで先行公開した。反応は悪くなかったが必ずこう訊かれた。『どうしてこれをアニメーションで作らないといけなかったんだ?俳優を雇って撮ればいいのに』と。これには不快だったが、考えてみれば我々だって東ヨーロッパの人形アニメ映画を見ると『役者を使って撮れる話を、どうしてこんな風にわざわざ人形を使ってこつこつ撮影しないといけないわけ?』と思うだろう。アメリカの観客に、ぼくらの作ったアニメ映画は、まさにそういう風に見られたのだ」

面白いことに、このアニメ映画「王立宇宙軍」に音楽監督として参加した坂本龍一も、ずっと後になってあるインタビューのなかで、この映画に参加したことを自分の履歴の汚点と(遠回しの表現でしたが)述べていました。私が確認できた限りでは、1993年に例のYMO再結成のときのテレビ・インタビューで、それから2018年のあるインタビューで、映画の名前すら口にしたくないといわんばかりだったのが印象的でした。

このことを聞き知った当時のPさん(ちなみに上述の方と同じ人です)はネット動画を使って釈明というか弁明めいたお喋りを繰り広げました(テキスト版がここで読めます)。この方は昔から口が巧いので、聴いているとなんだか本当のように思えてしまいます。私なりに彼の言い分を要約すると「坂本さんは絵コンテの段階で音楽をすでに秒単位でデザインしていて、ところがアニメ作りは制作が進むとともに変更されていくのが常なので、用意してくれた音楽がそのままでは使えない。彼は監督との話し合いを望んだがPの自分も含めてメインスタッフ全員が超激務で音楽設計のことまで手が回らず、音響監督にそのあたりのことは丸投げにした。彼にすれば監督とじかに話し合いたかったのだろう。そのあたりのディスコミが原因で、彼はこの映画のことを黒歴史にしているのだと思う」。

こうやって要約しながら、もっともらしいことを言うなーと感心してしまうほどもっともらしいことを彼はお喋りしていたことに感心してしまいます。

付け加えるとこのPさん「坂本はアニメ制作の基本を(自分たちが事前に説明したのに)わかっていなくて、絵コンテが完成図面だと思い込んでサウンドトラックを設計してしまったため、行き違いがおきた」とか「ベルトルッチの『ラストエンペラー』のときは監督のところまで飛んでいったのに俺らのときは時間を割いてくれなかった」とかの、非はむしろ龍一側にあるといわんばかりのことも喋っていました。

おそらく違うとみます。

せっかく緻密に設計して作りあげたサウンドトラックが、後で編集でずたずたにされて映画が公開されたというのなら、それこそ「ラストエンペラー」もそうでした。自叙伝のなかでその悔しさを彼は苦笑いとともに(想像)語っていました。

つまり、そういう目にあって不快ではあったとしても、それが理由で彼がその映画のことを履歴から抹消したいとまで(遠回しにですが)公言はしないと思うのです。

ここから先の話は、前にも論じたことですので手短にいきます。「ブレードランナー」という不思議な映画がありました。1982年公開当時はあまり当たらなかったのですが、ビデオ化したところ妙によく売れて、カルト人気を博したのです。今でこそハリウッドSF映画の一大クラシックですが当時はむしろカルト映画でした。日本にもこれの崇拝者が大勢生まれました。龍一もそのひとりでした。すでにYMOの楽曲として病んだ東京を歌った曲をいくつか手掛けていました。少し遅れて現れた「ブレードランナー」的なイメージに彼が虜になったのは想像に難くありません。

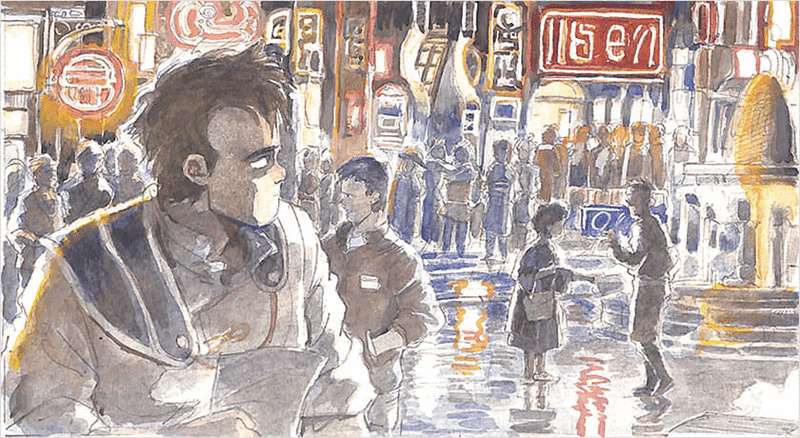

そこにくだんのPたちが「こんな映画を作るんですが、どうでしょう?」とイメージボードやスケッチをどっさり持ち込んだのです。東欧風なんだけどアメリカンポップカルチャーの匂いがあって、アジアンテイストが散りばめられた異世界が、そこには繰り広げられていました。龍一はそれにすっかり夢中になって、彼が前から追及していた文化混交的音楽をここに投入しようと燃えたのです。

大友克洋の前衛劇画のイメージも、龍さまの脳裏にあったような気がします。(そういえばNHKの土曜夜の若者向け番組OPで、大友絵で坂本曲というのがありました)

しかし完成した映画はというと…ロサンゼルスの人びとの目に映ったのと、きっと同じものだったのです彼にとって。「なんで人形アニメでハリウッドSF映画ごっこしてるわけ?」な代物。

いやもっとはっきりいうと、彼はこう思ったのではないかと思うのです。「すっげーCOOLでブレラン魂さく裂のイラストやスケッチをいっぱい見せられて、第二のブレードランナー誕生だーと思い込んだけど、なんだできあがったものを見たら、これってお子様ランチだったのね。異世界料理フルコースを腕によりをかけて作った自分がAHOやったわ」

「王立」のスケッチ、いくつか私も見ましたがシド・ミードもびっくりのものでした。(そういえばロス上映会には彼も招かれていて好意的コメントを日テレの宣伝用テレビ特番でしていました) 龍さまも心奪われたのでしょう。これが映画になったら、さぞかしすごいんだろうなって。

しかしそれは実写の場合です。「ブレードランナー」はミードによる才気に満ちた絵を、制作スタッフが忠実に映画にしてました。「王立」のスケッチも、スタッフは忠実に映画にしました、アニメにね。アニメ映画としては当時の画期だったのですが、それはつまりお子様ランチとしては画期的だったということであって、やはりお子様ランチに変わりはないのです。龍様にすれば異文化混交的前衛フルコース(の素材)を腕を振るって用意したのに、あがってきたのはそのお子様ランチ版だったわけだから、それは失望するに決まっています。

映画制作開始と同時かそれより前に、サウンドトラックの二本柱的な楽曲が作曲されています。ひとつはメインテーマ、ひとつは宇宙でのなんかよくわからない覚醒を描いた曲。後者を聴くと、いろいろ楽曲制作の裏が見えてくるようです。

完成した映画では、前半でごく潰しの兵隊男子たちの半ば怠惰な軍隊生活が描かれ、後半クライマックスで宇宙空間での変な宇宙の真理覚醒ぶりが描かれ、どちらも同じ音楽でした。怠惰さに始まり、それが実は宇宙の真理への覚醒の伏線だった~というのが制作スタッフの物語設計で、おそらく制作開始の際の会議で、龍一にもそれを熱っぽく説明して、彼は彼でそれを面白がって、このデモ曲(上の曲ですね)を先に作ったようです。

映画で実際に使われたものとだいたい同じで、違うのは劇中では前半、後半で別々に流れていたものがこのデモ曲では一つながりになっているところです。サウンドトラックにとりかかるより前、つまり制作開始前か同時前後に、スケッチ画の山と、くだんのPらとの話し合いを介して龍さまがイメージをつかんで作曲したのだと思います。

これはすなわち、彼はスタッフの用意したブレランテイスト濃厚なスケッチ画、イラストレーションの山に目を通して「おおっこれを元に異世界映画ができるんだなすげーな面白そうだな」とわくわくしていたということです。作曲がわかるひとが聴けばわかります当時の彼の意欲ぶりが。

しかしできあがったものは「これを元に」ではなく「これがそのまま動く」映画だったのです。日本のある著名映画評論家が宮崎駿の冒険アニメ映画について「スピルバーグの冒険活劇以上に面白いが、私にはそういう映画の絵コンテをそのまま動かしているものにも見えてしまっている」と率直に述べていたことがあります。アニメ(アニメーションではなくアニメ)になじんで育った私たちにはわかりにくい感覚でしょうが、実際そう映るのですよアニメになじんでいないひとたちの目には。

龍一もまた世代的にはアニメとはあまり縁がない方でした。彼の自叙伝を読むと幼少時にどんなテレビ番組を見て育ったかが語られていますが、アニメ番組への言及はゼロ。なにしろ「鉄腕アトム」(国産テレビアニメ番組第一号、1963~1966年)放映開始の頃にはすでに11歳で、ああいうお子様ランチ番組になじむには少しばかり高学年でした。「王立宇宙軍」の完成品を見て「お子様ランチじゃないか」とがっかりしたのもうなづける気がします。

こう言うとこんな反論がありそうです。「制作参加前に、例のパイロットフィルムも見させられているだろうし、どんな感じの映画になるか、龍一はイメージをつかんでいたのではないのか?」と。

つかんでいなかった、と見ます。岡田Pは口八丁手八丁でひとをその気にさせる天才です。スケッチやイラストやピクチャーやイメージやストーリーボードやドローイングの山を、これでもかーっと机の上に並べて「見てください坂本さん、これですよ。これをぼくらはアニメーションで動かしたいんですよ!」と、目を輝かせて迫ったに決まっています。

龍一教授は、幼い娘がいろいろなテレビアニメになじんでいて、そのいくつかを彼の良く知っているミュージシャンが主題歌を担当していることもあって「よくわからないけどあいつもあいつも、それどころか細〇晴臣も映画やっているし、何か面白そう」とその気になって、さらにこんな風に想像を膨らましたと想像します。「パイロットフィルムは見てよくわからないが、このどっさりあるスケッチやイラストやピクチャーやイメージやストーリーボードやドローイングの山を、この数分のフィルムに盛り込んで2時間にすると、ブレードランナーに変貌するわけだな、いいじゃなーい」

アニメ制作の実際を知らない彼は、そう無邪気に夢を膨らませたのでしょう。

そういえばこの頃、つくば博覧会(1985年)とかのイヴェント仕事をいろいろこなしておいでですね。ニューメディアの時代を迎えて、未来派を希求するテクノでサンプリングで脱構築なネオジオのぼくが、先日一千万円で買い入れた世界最先端の音楽ワークステーション・フェアライトCMI Ⅲ を使って今までにないラジカルでアンビシャスな異世界アニメーションに手を出すのも、悪いことではないな、美雨にも大きな顔ができるし・・・

繰り返しますね。彼がその後この映画については作品履歴から消したがっていた(実際、公式自伝や評伝では完全スルー)のは、くだんのPが力説するようなディスコミによるものではなくて、本人の傲慢さによるものでもなくて、龍一にすればクールでアドヴァンスなブレラン映画に参加したつもりが完成品は結局お子様ランチでしたというオチに肩を落とした、そしてそんなものに思い違いで本気を出してしまった自分を恥辱に感じたというところではないかと思うのです。

アニメ制作メインスタッフ(このPさん含む)とのディスコミや行き違いがいろいろあったのは本当なのでしょうが、仮にもしそういう行き違いが起きていなくて彼の設計どおりにサウンドトラックが仕上がっていたとしても、完成した映画にはきっとがっかりして、勘違いでこんなものに全力投球してしまった自分を恥じて、作品履歴から消してしまいたいと思ったのではないかと思います。

音楽事務所ヨロシタミュージックから独立して、自前の事務所を作ろうとしていた時期でもあります。立ち上げにはかなりのお金が要ります。それで体力勝負の全国ツアー「メディア・バーン・ライヴ」を企画して、「笑っていいとも」にもちゃっかりゲスト出演して宣伝かけて、そして全国を回って手際よくキャッシュ(事務所立ち上げのための資金)を稼ぐ一方で、ヨロシタ在籍の最後の仕事として、バンダイ→ホソノ氏のジャーマネ→リューイチ氏のジャーマネのつながりで舞い込んだ「王立」企画に乗ったと、そういうところです。

そうそうそれからこれも再度指摘しておきますが映画「ラストエンペラー」に彼が参加したのは俳優としてです。音楽打ち合わせのために北京やローマに飛んだのではありません作曲の依頼はもっと後になってからです作業終了後救急車で運ばれるほどの突貫工事でした。あのPさんはこういう事実関係を確認しないでくっちゃべる癖がある上に有名なレイプ犯(少なくとも未遂が一件ある)ですので「詐欺師はカエレ!」と言ってやりたくなるのをぐっとこらえて笑顔でたしなめるにとどめたいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?