彼は「戦メリ」をどうやって作曲したのか?(その3)

その2からの続きです。

「メリークリスマスミスターローレンス」は二つの基本音型が、あの手この手で少しずつ姿を変えながら、交互に現れては消えてまた現れる、そういう設計になっていることを前回お話しました。

♪ レミレラレ~

主旋律です。

「レ ↗ ミ」音型で始まって、「ラ」にどすんと落下して、「レ」に戻ってきます。

前に「ラストエンペラーのテーマ」を分析したとき、こんな話をしました。主人公・溥儀が紫禁城から飛び立とうとするけれど引力に抗えずに引き戻される、そんな繰り返し運動でできた曲であると。そして「ラ」の音が、旋律つまり溥儀を地上に引き戻す引力源になっていると。

「戦メリ」でも「ラ」がそういう引力源となっています。音楽理論用語でいうとトニック音といいます。マイナー調のトニック音。

「レ ↗ ミ」の音型が、「ラ」によって地上に引き戻されているのです。

ただ「ラストエンペラーのテーマ」のような、飛び立とうとして地上に引き戻される悲哀めいたものは感じられないのは、「レ」の音が連呼されるのでそれがすでに地面になっているからです。「ラ」は引力源というよりは、物思いにふける叙情を表しています。

夜月を見上げながら、心は情感の海を漂う、そんなイメージ。

視界は空にあって地面は見えない、しかし足は地面を踏みしめる…そんな体感です。

一方で、この曲のイントロはというと

♪ ミレミラミレ、ミレミラミレ

「ラ」が天にあります。「ミ ↘ レ」の音型で始まりながら、「ラ」からの引力によって、この旋律フレーズ全体が、上に引っ張られるのです。下降モチーフでありながら上に引っ張られる…桜の花びらが、風にのって舞い散っていくイメージです。いつまでもいつまでも途切れず舞い降りていく、桜吹雪。

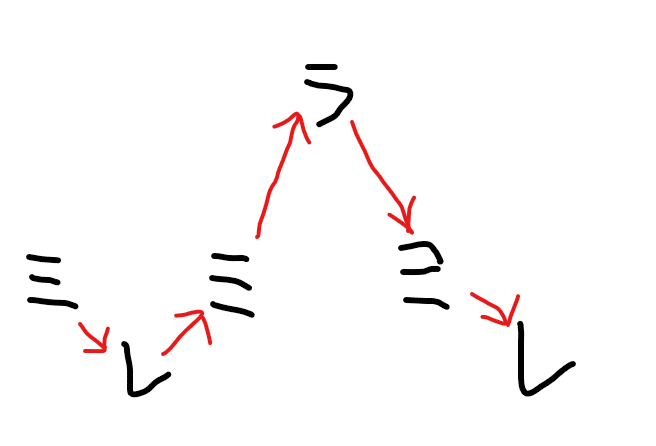

ここでイントロと主旋律を見比べてみましょう。

フレーズのシェイプが、ちょうど上下反転の関係であることがわかります。

こういうところにバッハの影響を感じます。ひとつの旋律フレーズというかモチーフを、いろんな風に変形して交互に繰り出していって、一大伽藍を作り上げていく技法。こういうのを反行フーガと呼ぶのでしたか。龍一教授は小学生の頃、ピアノのおけいこの延長でバッハの技法のイロハを習っていたそうです。自叙伝『音楽は自由にする』に当時のことが生き生きと語られていますね。「戦メリ」にはそんな彼の原体験がうかがえます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?