【図解】どの本にも載っていない視座の話

1. なぜ視座なのか?

「視座は大事だよ」

「彼はまだ視座が低いね」

大学1年生の秋にベンチャー企業でインターンをはじめた私は、当時の上司からたびたび「視座」の話をされたのを今でも覚えています。

当時の自分は視座についてよく理解しておらず、「おそらく大事なものなんだろうな」という程度の認識でした。

ただ、今なら分かりますが、高い視座を持つって超大事です。視座はその人の成長角度に大きな影響を与えるものです。

一方で、周りを見渡してみると、視座についてちゃんと理解して、重要性を認識している人って少ないなぁと感じています。

それに、視座についてはっきり言及した本もなかなかありません。

そこで今回は、この視座について自分の考えをnoteで発信していきます。

題して『どの本にも載っていない視座の話』です。

この記事では、

・結局、視座とは一体なんなのか?

・全てのビジネスマンが高い視座を持つべき理由

を学ぶことができます。

2.視座とは?

まず最初に視座とは何か?です。

視座の話をするために、会社の話をしたいと思います。

例えば事業部制を採っているとある会社を例に考えてみましょう。

この会社では、一番上に社長や役員などの経営層があり、その下にいくつかの事業部があります。

そして、事業部内では機能ごとにチームが別れていて、マーケティングの中でもWebマーケやリアルマーケを担当するチームがあります。

さらに、Webマーケの中でもWebサイトのコンテンツを制作するチームやWeb広告を運用するチームに別れていて、個人はこれら細分化されたチームのどこかに所属している、という構図になります。

会社は上流から下流にかけて、課題をどんどん分解していく組織です。

例えば先ほど例に出した会社で言うと、

【経営層の課題例】

全社ミッションを実現する

【A事業部の課題例】

全社ミッション実現のための部門戦略を考案・実行する

【マーケティングチームの課題例】

A事業の新規顧客を獲得する

【Webマーケチームの課題例】

新規顧客開拓のためにサイトコンバージョンを増加させる

【コンテンツ制作チームの課題例】

サイトコンバージョン増加のためにサイトアクセスを増加させる

【コンテンツ制作者の課題例】

サイトアクセス増加のために担当記事のアクセスを増加させる

このように会社とは上流から下流に課題を分解していくものであり、経営層に近づくほど課題は抽象的になってきます。

またその分、課題解決にかかる時間も長くなります。

そして、視座とはこの組織の中で、どの立場で物事を見るか?です。

コンテンツ制作をメインに行う人はWebライターの視座

サイト全体を見ている人はWebマーケターの視座

ブランド全体を見ている人はブランドマネージャーの視座

部門全体のことを考えている人は部門長の視座

です。

視座を「組織の中でどの立場で物事を見るのか?」とした時に、僕は視座が高いをこう定義します。

より上位のレイヤーの立場に立って課題を解決できる人

具体的には、

・チーム・事業・全社のことを中長期的に考えて最適化できる

・そして、個人の成長/成果だけでなくチーム・事業・全社の成長/成果を最大化できる人

です。

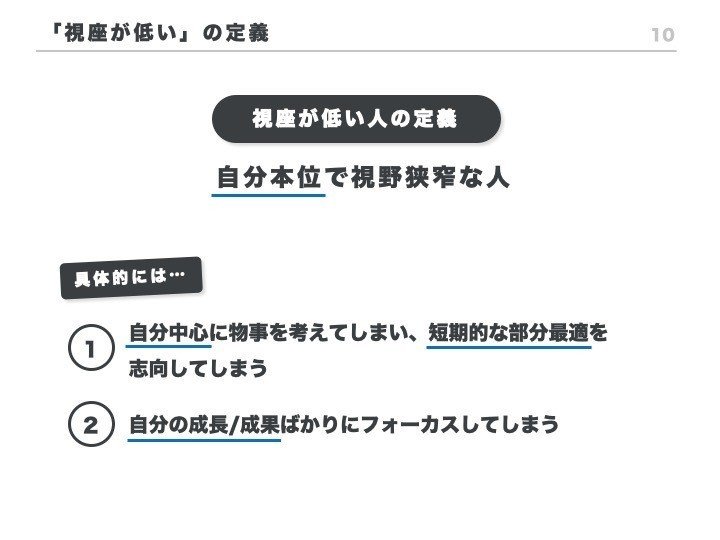

一方で、視座が低いとはその逆になります。

視座が低い人は、自分本位で視野狭窄な人です。

ちょっと抽象的で分かりにくかったので、1つを例を出します。

例えば、A君、B君、C君の3人からなるチームがあったとします。

その中で、A君が体調不良で休んでしまって、担当業務の進捗が遅れてしまっている。

こういうことって普段の業務でもあるあるですよね。

そんな時に視座が低いB君の考えることは、「自分の負担が増えるし失敗しても嫌だから何もしないでおこう」というもの。

一方で、視座が高くチームリーダーの立場に立って考えられるC君なら、「A君が担当している仕事はチーム目標達成に欠かせないことだから、僕も手伝いますよ」とヘルプを出せる。

視座ってこんなイメージです。

3.全てのビジネスマンが高い視座を持つべき理由

今までで、「視座とは組織の中でどの立場で物事を見るかです」という話をしました。

次は、じゃあ何で高い視座がを持つこと大事なのか?です。

僕は役職問わず、全てのビジネスマンにとって、高い視座を持つことはめちゃくちゃ大事だと思ってます。

今まで長期・短期のインターンや社外で、いろんな大学生・社会人を見てきましたが、仕事ができる人や楽しそうに働いている人は決まって高い視座を持っていました。

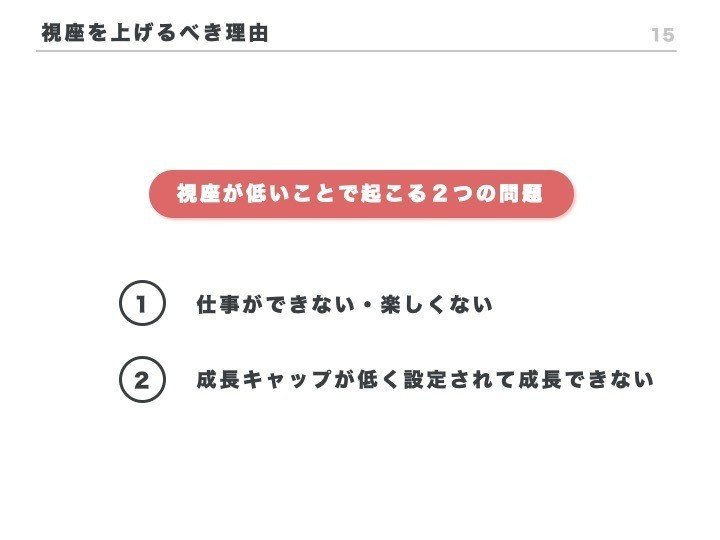

なぜ視座を上げるべきなのか?

それは視座が低いことでこんな問題が起こるからです。

具体的には2つあります。

1つ目が、視座が低いと仕事ができない、仕事が楽しくない。

まず、視座と似た言葉に「視点」と「視野」があります。

視点:注目している点

視野:見えている範囲

視座:見ている立場

例を出して説明しましょう。

例えば、「Aというブランドの問い合わせ数を増やしてください」という問題があったとします。

コンテンツを制作するWebライターという視座に立つと、問い合わせを増やすために記事を新しく作って、より多くのキーワードで検索にヒットするようにする、記事の検索順位を上げるなどの手段が考えられます。

例えば、「まだ未開拓のキーワードがあるので新しいキーワードを狙うことで、流入数を増やしましょう」という提案をこの人がしたとします。

この時、彼が注目していた範囲・思考していた範囲が視野です。

そして、キーワード数という注目した点が視点になります。

で、彼が物事を認識している立場が視野なのですが、

でも彼の視座が高いとは言えません。

なぜならば、問い合わせを増やす手段は他にもあるからです。

もう少し視座の高い人だと、「電話での問い合わせや広告という経路もあって、そっちを伸ばしてもいいですよね」というところまで見て考えることができますし、「SEOもいいんですけど、伸び代考えたらアフィリエイト広告が最適ですよ」みたいな提案ができる。

ただ、この人も残念ながら視座が高いとは言えません。

なぜならば、考えるべきことは他にもあるからです。

もう1段、視座の高い人だと、「そもそも大前提として、ブランドイメージを壊さない集客をすべきであって、アフィリエイト広告はそれを考えると最適だとは言えないですよね」という考え方ができます。

戦略やブランドイメージまで勘案した上(視野に入れた上で)での、提案ができている。

このように、視野の広さと視点は視座の高さによって左右されます。

高い視座を持つと事象を俯瞰的に眺めることができ、視点の抜け漏れがなくなるので、問題特定/問題解決が上手くできるようになります。

一方で、視座が低いとどうしても、視野が狭くて視点の抜け漏れも多くなってしまいます。

「それってここも見なくちゃいけないんじゃないの?」「この観点は考えた上での意思決定なの?」と周りから突っ込まれてしまいます。

そして、それがゆえに適切な問題解決ができません。

だから提案も通らずに仕事もうまくいきません。

もちろん成果も出せないし、評価もされません。

結果として、仕事が楽しくなくなって、モチベが下がってしまう。

こんなパターン、よくあります。

また同時に、低い視座はダイレクトにモチベに悪影響を与えます。

視座が低いことで、自分の業務の意味や事業との紐付けを考えられないので、何でこの仕事をしなくてはならないのかと、意義を自分で設定できないからです。

視座が低いことで起こる問題の2つ目が、「成長キャップが低く設定されてしまって成長できない」ことです。

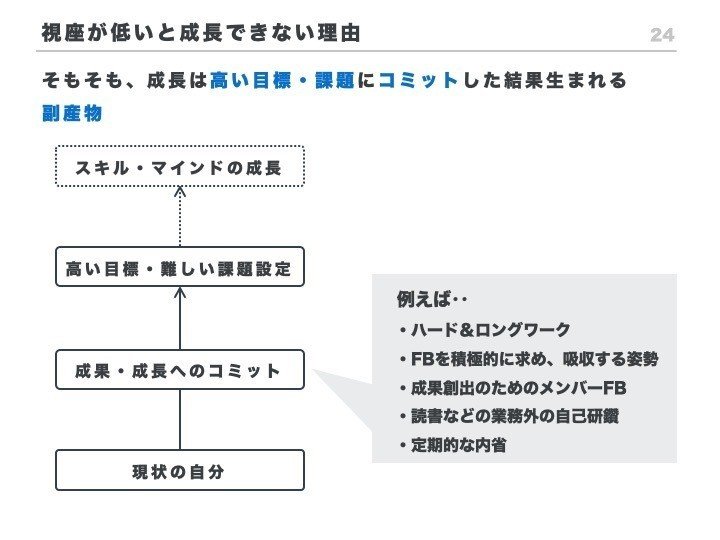

まずそもそも、スキルにしろマインドにしろ、成長とは高い目標や課題にコミットした結果生まれるものです。

現状の自分があって、ストレッチした高い目標があって、そこに向けて必死に努力をする。ハードワーク、ロングワークしたり、FBを積極的に求めて吸収したり、読書などの業務外の自己研鑽をしたり、内省をする。

このように高い目標に対して、成果と成長にコミットした結果、人は成長するものであると僕は考えています。

そして、この高い目標とコミット量を保証するのが視座の高さに他なりません。

・チーム・事業・全社のことを中長期的に考えて最適化できる

・個人の成長/成果だけでなく事業や組織の成長/成果を最大化できる

このような高い視座を持つことで、事業や組織の課題が見えてきますし、それを自分ごとと捉えて、課題解決に取り組むことがができます。

また、高い視座を持つことで、高い目標を持つことができます。例えば、「この事業を大きくしていきたい、会社を変えたい」と思っている視座の高い人が、自分の業務目標を達成するという低い目標を立てるでしょうか?そのくらいは当たり前と思うはずで、もっともっと高い目標を立てるはずです。

さらに、視座が高く、事業組織課題を自分ごとと捉えることで、高い貢献意欲や成長意欲を持って、成果や成長へもコミットします。

このように、視座が高いことで、自ら高い目標を定め、その目標にコミットし、結果的にスキルとマインドを成長させることができます。

入社してすぐは上司から課題が与えられますが、ある程度業務経験を積むとと、今度は自分から課題を見つけて仕事を作っていく必要があります。

最初は課題解決力が求められますが、次第に課題を発見する力、課題を設定する力も求められるようになります。

ただ、視座が低くて自分のことしか短期的に見えてないと、事業の課題や組織の課題を発見することができません。

そして、それゆえに難しい課題にチャレンジする機会も生まれません。

また、課題を自分ごと化できないと、貢献しようとも、そのために成長しようとも思えない。

さらに、個人で成果を残せればいいかな、くらいの視座の低さだと自ずと目標も低くなってしまう。

その結果、ストレッチした高い目標にコミットできず、成長も生まれず、そこそこで終わってしまいます。周りを見渡してみると、このパターンに陥ってしまっている人、結構多いような気がしています。

第3章で伝えたかったことを簡単にまとめると、

・視座が高いと視野が広くなり、視点の抜け漏れがなくなるので問題解決が上手くなり、仕事が楽しくなってくる。

・高い視座を持つことで、高い目標を定め、そこにコミットすることができる。結果的にスキルとマインドを成長させることができる。

ということです。

この第3章で高い視座を持つべき理由が伝わりましたら幸いです。

-----------------------------------------------------------------------------

以上になります!

ここまで読んでいただきありがとうございました!

もし少しでも「いいな」「役に立ったな」と思いましたら、スキ・フォロー頂けると嬉しいです!(今後の図解の大きな励みになります!!!!!)

よろしければサポートお願いします!^ ^