経営組織論と『経営の技法』#16

CHAPTER 1.2.2.Column:センスメイキングという考え方

組織を人の集合だと考えていると、固定的なメンバーで活動している組織は何も変わらないように見えますが、組織を活動とその体系だと捉えれば、同じメンバーで構成されていたとしても、組織はいつも同じ形をしていないのです。

たとえば、アイドルグループが歌を歌う場合、人に着目すれば、いつも同じメンバーが同じ歌を歌うということになりますが、活動に着目すれば、その日の歌のテンポやステージの形状などに合わせて、メンバーそれぞれが他のメンバーの動きを見ながら、自身の活動を決め、相互作用しながら歌を歌っていると捉えることができるのです。このような捉え方をセンスメイキングとしての組織と呼びます。

このセンスメイキングという考え方は、以下の特徴を持っています。

1つは、進行形であることです。つまり組織は常に動いていて、安定した形ではないということです。

2つ目に、回顧的であることです。センスメイキングという視点においては、私たちは物事の進行とともに、常に振り返りながらその意味を形成していくと考えます。例えば、ある人が笑顔でこちらに向かって手を振っていれば、挨拶をしているのだなと理解しますし、もししかめっ面で手を振っていれば、こちらには来るなということかもしれないと私たちは理解します。このように組織活動においても、相手の活動を状況の中で回顧的に意味形成しながら進んでいると考えていきます。

3つ目は、もっともらしさが重視される点です。つまり、意味形成においてお互いに正確あるいは完璧に理解するということを求めるよりは、もっともらしいことが求められます。別の言い方をすれば、組織活動においては、正解かどうかは分からなくても、現時点で正解だろうと思われるという意味形成の中で組織活動は進んでいるということです。

こちらに向かって手を振っているのが見えたとしても、自分に挨拶していると考えることができますが、あるいは、自分の後ろにいる別の人に挨拶していると考えることもできます。相手が少し話した程度しか知らず、これまで親しげに挨拶などされたことがなければ、自分に向かって手を振っていても、どこかに別のより親しい人がいるのではないかと考えるほうがもっともらしいわけです。もちろん、手を振っている人には正解がわかっていますが、手を振られている自分には正解がわからず、もっともらしさからその行動に対して反応することになるのです。センスメイキングの視点では、このように組織活動を見ていきます。

4つ目は、イメージです。このように、常に組織のメンバーが意味形成をしながら組織活動をするという視点においては、何かのストーリーやイメージを共有することが重要になります。もう少しいえば、組織のメンバー相互で共有するストーリーやイメージを作りながら物事は進んでいくと考えられるのです。

5つ目に、正当化という特徴が挙げられます。センスメイキングの視点においては、常に意味を形成しながら活動が行われていきます。そして、この形成された意味を正当化することで、意味と意味の関係を明確にしていきます。たとえば、それほど親しくない人がこちらに向かって手を振っているケースでは、周囲の人でそれに呼応している人がいなくても、きっとまだ気づいていないのだなという意味形成をするようになります。その後、自分の後ろにいた人が、その人に気づいて手を振り返すことや、近づいて視線の方向がわかることによって、自分にではなく、自分の後ろの人に手を振り、後ろの人は最初は気付いていなかったが、近づいてから気付いたのだというストーリーとして意味形成されることになります。

センスメイキングの視点においては、組織の中でも、このように活動と活動の間はその活動をする人の意味形成を伴って活動の相互作用が行われ、活動を進めていくうちに、活動全体のストーリーが形成されていきます。

組織の不祥事など、振り返るとなぜこんなことをしていたのかというようなケースも、最初から不祥事を起こすという目的があったというよりは、何か組織活動をしている中で、目指すものが間違った方向に定まってしまい、不祥事を起こしてしまったと考えるほうが理解しやすいことは多くあります。組織は必ずしも合理的な行動をとるとは限りません。センスメイキングの視点は、このような合理的ではない組織の活動を理解するうえで有効なのです。

【出展:『初めての経営学 経営組織論』9~11頁(鈴木竜太/東洋経済新報社2018.2.1)】

この「経営組織論」を参考に、『経営の技法』(野村・久保利・芦原/中央経済社 2019.2.1)の観点から、経営組織論を考えてみましょう。

1.内部統制(下の正三角形)の問題

今日は、下の正三角形の方から検討しましょう。

ここでは、センスメイキングの悪い面が出ないための方策を考えましょう。

1つ目の発想は、曖昧な部分を無くしていき、全ての業務活動を、明確な指示命令で行うようにする、という方法です。

けれども、この方法は多くの会社にとって現実的ではありません。

というのも、会社が組織の中にさらに部門を設け、組織内の組織を作っている理由の1つに、権限をこのような内部組織(下部組織)に委譲していき、任せていくことで、会社全体の活動領域を広げ、同時に人を育てていく、という運営を行っているからです。そうすると、どうしても自分たちで判断する場面が出てきてしまい、その判断の際にこのように、曖昧なまま走り出してから考えるような場面が生じかねません。

もちろん、そこでも部門としての意思決定を明確にし、記録に残す仕組みを作り、運用を徹底していけば、そのような曖昧な部分を減らせるでしょう。けれども、新しい仕事はそのように慎重に進めるとしても、慣れてきた仕事については、そこまで慎重にする必要がない、今までと同じで良い、として、曖昧なまま誤った方向に進んでしまう「スキ」が残るのです。

2つ目は、逆にこの曖昧な意味形成に、リスクコントロールの発想を埋め込んでいく方法です。

その1つが、たとえ話の活用です。法的には正しくても、抽象的で難解な言葉で誤解を与えたり、曖昧な理解のまま誤った意味形成されたりしないために、わかりやすいたとえ話を使おう、という発想です。言葉をやり取りするよりも、イメージの共有を目指します。「製品の瑕疵」という言葉よりも、当社の原料にこんな異物が混入して、客に損害を与えた3年前の事故、と説明した方が、確実にイメージが共有されます。

あるいは、「最悪シナリオ」や「違和感」等を、こちらから与えるのではなく、現場の担当者自身に語らせる方法です。これは、その後のストーリーを自分自身で具体化してイメージさせることで、主体的に取り組む意識を高めるとともに、曖昧なまま進んでいってしまう好ましくない事態を予め見つけ出しておくことで予防するのです。

さらに、日頃からの社員教育も重要です。暗黙の裡に、誤った意味形成をしないようにするうえで、「正しい」暗黙の共通認識を多くつくっておくことが、防波堤の役割りを果たします。

3つ目は、暗黙の意味形成から隔離された機関によるチェックや牽制の機能です。

これは、内部監査部門が典型的な機関です。例えば、軍隊には「軍監」という役割があり、戦争の前線に出向く場合でも、自らは戦闘行為に加わらず、前線での作戦決定過程や、実際にそれがどのように遂行されたかを実際に見ながら記録化します。冷静に事後的に状況分析をすることで、その後の作戦の制度を高めていくこが目的です。

会社の内部監査も、本来はこれと同様で、現場が一体となって盛り上がっている時に、一歩引いた立場で冷静に状況を観察し、経営判断のプロセス(衆議)や、決定を遂行する業務遂行活動(独裁)が適切かどうかを検証します。

このように、暗黙の了解に含まれない立場の機関を敢えて設けることによって、誤った意味形成を牽制し、再発しないための対策を講じるのです。

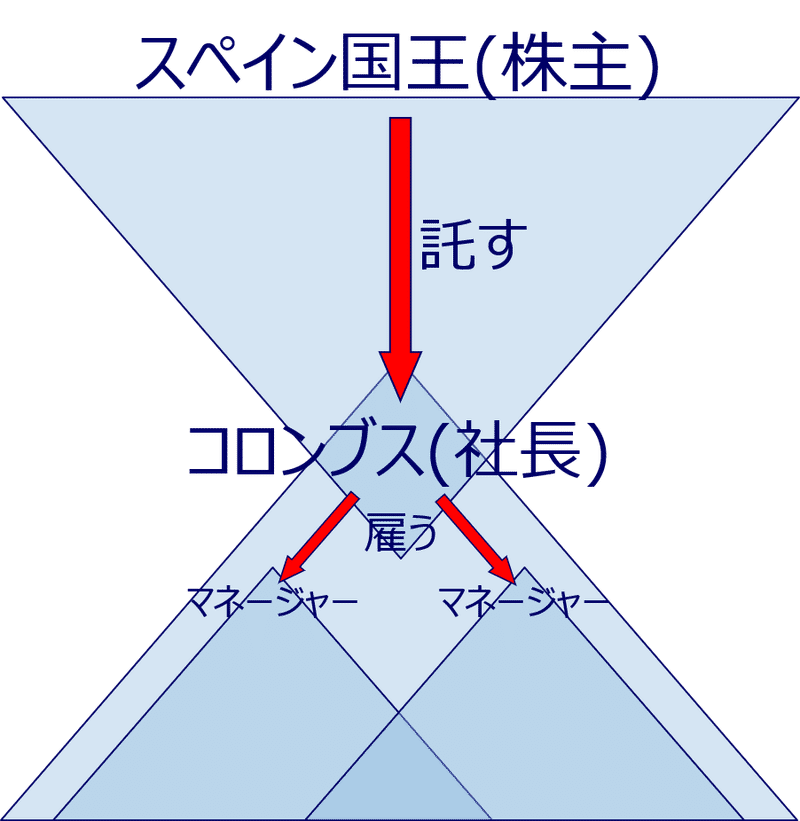

2.ガバナンス(上の逆三角形)の問題

これに対し、ガバナンスの観点からは、誤った意味形成は構造的に発生しにくい状況にあります。

それは、株主と経営者の間で「所有と経営の分離」が構造的に作られているからです。所有と経営を分離するからこそ、大規模で永続的な企業(経営主体)が創り出されるのですから、株主は経営に口を出さないのが原則です。経営への関与は、「人」と「金」を通した間接的なものに限定されています。つまり、経営者の人選と、予算・決算の承認がメインであり、会社組織内部の従業員たちと密接に関わりながら日常的に業務を行うわけではないのです。

このように、構造的に一歩引い立場にあることから、内部統制の3つ目のポイントとして指摘した内部監査機能と共通性があります。そこで、事後的なチェックを専門とする内部監査機能を、同様に事後的に経営の成果を監督する株主に紐付けることが、特に欧米の企業でよく見かけられるガバナンス体制です。

すなわち、①株主総会に雇われる「監査役」「社外取締役」「独立取締役」等という立場の役員が、役員会の場で、経営者たちの活動を監査し、②社内の内部監査機関が、社内の業務を日常的に監査し、③社内の内部監査機関は、「監査役」「社外取締役」「独立取締役」に対して報告し、経営者から余計な干渉をされないような独立性を保証するのです。

日本の企業では、内部監査機能の独立性が十分確保されておらず、経営から独立した立場で監査できず、経営者の顔色をうかがっているような組織構造を多く見かけます。監査も、経営のための資産なのだから、経営者がそれを使えて当たり前だろう、という発想です。

けれども、どんなに健康な人も人間ドックで健康診断を受けるように、会社も、経営者や現場が、熱くなりすぎて誤った判断(誤った意味形成も含む)をする可能性があることを、事実として受容したうえで、客観的な立場からそれをチェックしてくれる立場の機関を敢えて設けることが、会社経営の構造的な安心感を高めるのです。

3.おわりに

誤った意味形成、という事象を聞くと、暗黙の了解で物事が進む状況自体が全て悪いような印象を持つかもしれません。一時期、社会問題となった「忖度」も、似た問題です。

けれども、明確な指示が無くても組織が機能し、品質の高い仕事がされることは、特に日本企業の強みでもあります。誤った意味形成のような欠点を小さくしつつ、その強みを生かす組織やプロセス、運用が工夫されるべきなのです。

※ 鈴木竜太教授の名著、「初めての経営学 経営組織論」(東洋経済)が、『経営の技法』『法務の技法』にも該当することを確認しながら、リスクマネージメントの体系的な理解を目指します。

冒頭の引用は、①『経営組織論』から忠実に引用して出展を明示すること、②引用以外の部分が質量共にこの記事の主要な要素であること、③芦原一郎が一切の文責を負うこと、を条件に、鈴木竜太教授にご了解いただきました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?