経営組織論と『経営の技法』#93

CHAPTER 4.3.1:職能別組織と事業部制組織

職能別組織は、部門化が職能あるいは機能によってなされる組織形態のことを呼びます。機能別組織と呼ばれることもあります。

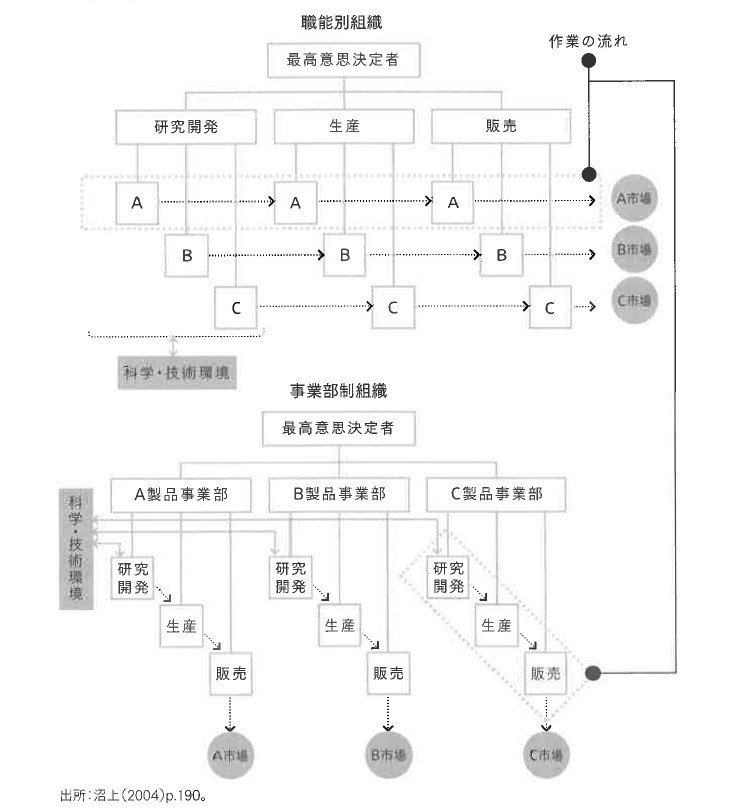

たとえば製造業であれば、図4-3にあるように、まずライン部門は、研究開発部門と生産部門に分かれ、前者が新製品の開発などを行い、後者が製品の生産を行うことになります。そして、それを販売するのが販売部門となります。もしこの企業がいくつかの製品群を持つのであれば、各部門の下にそれぞれの製品群が置かれます。たとえば、トラック、乗用車、バイクをすべて製造している企業であれば、研究開発部門、生産部門、販売部門のそれぞれの下にトラック、乗用車、バイクの部署が個かれることになります。これに加えてスタッフ部門として、人事部門や経理部門、財務部門などの部門が経営責任者の下に置かれることになるのです。

職能別組織の強みは、何より職務の専門化から生まれる利点を活かせることです。類似する専門性を持つ分野をまとめることで、規模の経済が働くことになります。つまり、人材や設備などの無駄な重複を避けることができ、効率の良い組織運営ができるようになります。

たとえば、乗用車に関する研究開発の成果は、トラックやバイクにも応用できる可能性がありますし、バ イクを販売するノウハウやネットワークは、乗用車やトラックの販売にも活かすことができるかもしれません。また、同じ専門分野の人々と一緒に働くことになりますので、コミュニケーションがとりやすく、働く人にとっての働きやすさや満足感を高めることにつながることも利点として挙げられます。

一方で、職能別組織の欠点は、それぞれの職能の目標を追求することが組織全体の視点を見失ってしまうことにつながることです。職能別組織ではそれぞれの部門は、全体の一部を担うことになります。たとえば、製品であれば、「開発→生産→販売」となって組織の成果になるわけですが、各職能の目標は開発であれば新製品の開発、生産はコストダウン、販売は販売成績の向上となります。

このようなそれぞれの職能的目標を達成することが組織の業績を上げることにつながるのは間違いないのですが、個々の職能部門が個々の職能的目標を追求するほど組織の成果への関心が薄れ、また、部門がより専門化することで他の部門が行っていることがわからなくなり、結果として、組織全体を理解する視点が失われていってしまうのです。これは、部門間のコミュニケーションを阻害することや、組織全体を管理する経営者の育成が難しくなることにもなります。

職能別組織は部門がそれぞれの職能に分かれているため、それぞれの部門が独立で存続していくことはできません。事業部制組織は、目的ごとに部門化されている組織であり、1つ1つの事業部はすべての職能を持ち、自律的に活動することが可能です。製品を基準とした事業部、あるいは地域を基準にした事業部などがあります。前者を製品別事業部制、後者を地域別事業部制と呼びます。

製品別事業部制の場合、各事業部はそれぞれの製品を担当することになります。たとえば、トラック、乗用車、バイクを製造している企業では、職能別組織とは反対にトラック、乗用車、バイクの事業部がそれぞれ置かれ、その下に研究開発、生産、販売といった部署が置かれることになります。

このことからわかるように、事業部制は複数事業になった企業がまず事業部を分割し、その下で職能別に組織が分割される組織形態になるのです。そう考えれば、事業部制組織とは大きくなった職能別組織を事業部ごとに小さくしたうえで、再度職能別組織を作るものだと考えられるのです。

事業部制組織では、事業が自律的に活動することができるという点で、事業部そのものが利益ならびに製品(地域)責任の単位となります。別の言い方をすれば、職能別組織が全体を見渡す唯一の存在である経営者に集権する構造になっているのに対して、事業部制組織はすべての職能をまたぐ存在として事業部長がいることから、分権的な組織であることがわかります。

ですから、事業部制組織のメリットは、製品あるいは地域といった市場に近いところで意思決定ができるという点で、柔軟で迅速な対応ができることを挙げることができます。そのことは事業部のトップはさまざまな職能をまたいで全体を見渡す視点を得ることにもつながり、事業部制組織は経営者の育成にも貢献するのです。

また、事業部制組織では、各事業部の上位に経営者が置かれることになります。そのため、短期的な市場への適応を考える事業部と、中長期の経営戦略を考える経営層とに役割を垂直分業することができます。

職能別組織と事業部制組織は、どちらが優れた組織形態であるということは一概にはいえません。それは職能ごとを部門化することによる効率を重視するか、市場への短期的な適応による効率を重視するかの違いによるからです。効率に関してもさまざまな 捉え方がありますから、どの効率を良くするのか、ということを組織設計では考える必要があります。

【出展:『初めての経営学 経営組織論』85~88頁(鈴木竜太/東洋経済新報社2018.2.1)】

この「経営組織論」を参考に、『経営の技法』(野村修也・久保利英明・芦原一郎/中央経済社 2019.2.1)の観点から、経営組織論を考えてみましょう。

1.内部統制(下の正三角形)の問題

ここでは、リスク管理の観点から、会社のリスク管理に関わる業務の組織化について考えましょう。以前(#82~#85)で検討した、①内部監査業務、②コンプライアンス業務、③リスク管理業務、④法務業務を考えてみます。

①内部監査業務(#82)は、職能別組織と事業部制組織のいずれの場合でも、スタッフ部門として1つであることが望ましいでしょう。事後チェックが業務内容ですから、業務のスピードに悪影響を与えることも少なく、むしろ会社全体を理解しながら現場の問題点を検証するべきだからです。

もちろん、各現場の業務を検証する場合には、監査計画に基づいて、さまざまな現場に入っていきますが、その際も内部監査部門から部員が派遣されて行うことにより、監査の一体性が確保されます。

②コンプライアンス業務(#83)は、内部監査業務に比べると事前の関与が増えます。それは、会社全体が、社会のルールに適合して活動するように、会社のルールを定め、それを徹底させることを主たる業務にするからです。つまり、会社のルールが守られているかどうかを事後的に検証するだけでなく、会社のルールに合っているかどうか、このままビジネスを進めていいか、などという現場からの問い合わせへの対応などがあるのです。したがって、コンプライアンス部門が現場に入っていく場合が必要になります。そのために、職能別組織・事業部制組織いずれの場合も、特にルールの順守が問題になる場面の多いところに、コンプライアンス部門を作ることも考えられます。

けれども、その場合であっても、会社組織全体を社会のルールに従わせることが目的ですから、会社全体の動きを把握し、サポートするために、スタッフ部門として、たとえばコンプライアンス統括部などを置くべきでしょう。

③リスク管理業務(#84)は、そもそも全従業員が行うべきものです(リスクは全てのビジネスに含まれています)ので、現場にわざわざ部門を設けるまでもなく、むしろ、会社のリスク状況を、人間ドックのように一体的に把握し、分析するリスク統括部のような部門を、スタッフ部門として設置することが検討されるべきです。

④法務業務(#85)は、これもリスクの一種ですから、本来は全従業員が行うべき業務ですが、特殊な問題もありますし、現実化する前のリスクばかりでなく、リスクが現実化してしまったトラブルへの対応なども行います。これらは、全部門に跨りますので、スタッフ部門に置かれることが多くなります。

けれども、事業部制組織の場合には、持ち株会社の元にある各事業会社と同様、それぞれで事業が完結し、しかも法的な状況が異なる場合が多くなりますから、各事業部ごとに法務部門を置く場合もあります。

2.ガバナンス(上の逆三角形)の問題

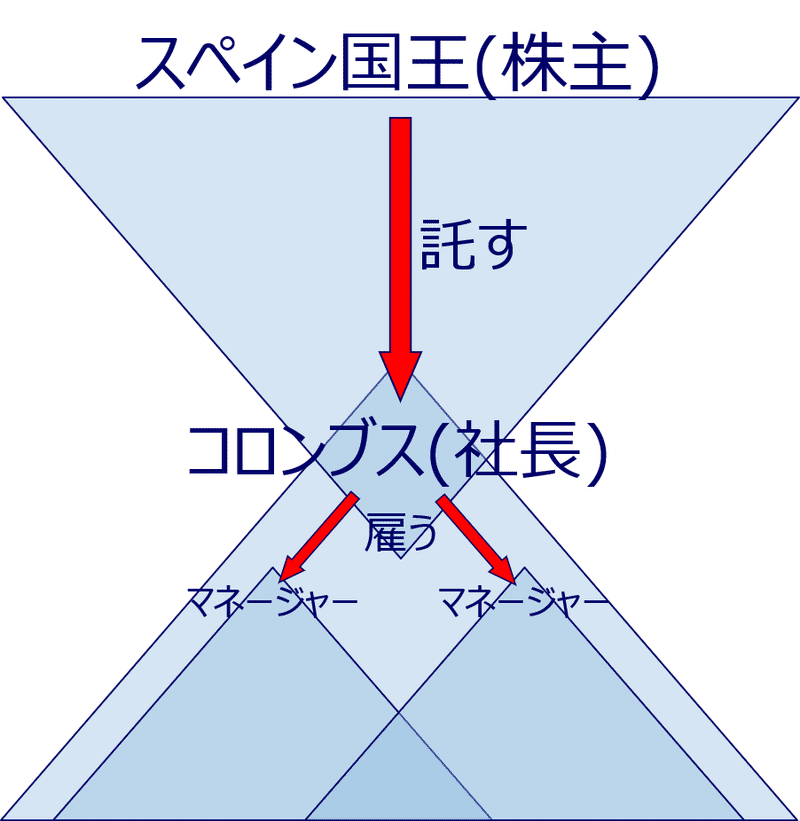

事業部制組織は、各事業部門の独立性が強くなるほど、持ち株会社によるグループ会社制に近づいていきます。

持ち株会社の形態になると、投資家との関係で「雇われる」立場の経営者が、グループ会社との関係で「雇う」立場の投資家になります。

技術的には、子会社に対しても親会社の株主が(一定の範囲で)権限を持つようなルールを整備することで、株主が、(実質的には事業部門である)子会社に対して直接権利行使できる機会を増やすことができます。

けれども、それだけではなくて、上記のとおり、一方で「雇われる」立場で、しかし他方で「雇う」立場となる持ち株会社の経営者が、いかに株主の代わりに子会社をチェックしてくれるのか、という根本的な関係性を構築することが重要です。つまり、持ち株会社の経営者が、持ち株会社(つまり、グループ全体)の株式の魅力を高めることを自分の仕事と認識し、市場の側の価値観で子会社に接する状況を作り出すことが、より重要なのです。

3.おわりに

松下幸之助氏は、戦前のかなり早い時期から、権限をどんどん従業員に移譲し、事業部門制組織の原型を実践し、磨き上げてきました。

そのきっかけは、松下幸之助氏自身の健康問題です。

すなわち、アイディアマンで面倒見の良い松下幸之助氏の人柄を考えれば、本来であればきっと、パワフルなワンマン社長になったと思われるのですが、事業を立ち上げて間もないころから、入院と退院を繰り返す生活をせざるを得ず、したがって商品開発から取引先の開拓まで、さまざまな仕事を部下に任せざるを得ない状況にありました。それが人材を育て、重要な仕事を任せ、さらに重要な会社を任せられる経営者を育てる、人材育成学校の機能を果たしました。

戦前の日本では、上司の命令が絶対、という軍隊的な組織のイメージが強いですが、その中で松下幸之助氏はボトムアップを重視した組織と企業文化を作り上げました。その基盤があったうえで、日本でも事業部門制組織が現実の組織形態となりました。

事業部門制組織によって部下を育てたのではなく、部下に任せてきた結果、部下が育ち、事業部門制組織の礎ができた、という会社もあるのです。

※ 鈴木竜太教授の名著、「初めての経営学 経営組織論」(東洋経済)が、『経営の技法』『法務の技法』にも該当することを確認しながら、リスクマネージメントの体系的な理解を目指します。

冒頭の引用は、①『経営組織論』から忠実に引用して出展を明示すること、②引用以外の部分が質量共にこの記事の主要な要素であること、③芦原一郎が一切の文責を負うこと、を条件に、鈴木竜太教授にご了解いただきました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?