経営組織論と『経営の技法』#12

CHAPTER 1.2.2:組織の持つ特徴②

②組織は静態的なものではなく動態的なものであり、経験に照らしながら、断続的に日常的な実践は変化しています。言葉の意味が時代とともに変化していくのと同様に、一見変わらないような組織で当たり前に行われている実践も、人々が実践を繰り返していくうちに、少しずつ変化していくのです。この点から、組織はずっと同じ形をしているのではなく、常に変化している動態的なものだと考えられるのです。

【出展:『初めての経営学 経営組織論』7~9頁(鈴木竜太/東洋経済新報社2018.2.1)】

この「経営組織論」を参考に、『経営の技法』(野村・久保利・芦原/中央経済社 2019.2.1)の観点から、経営組織論を考えてみましょう。

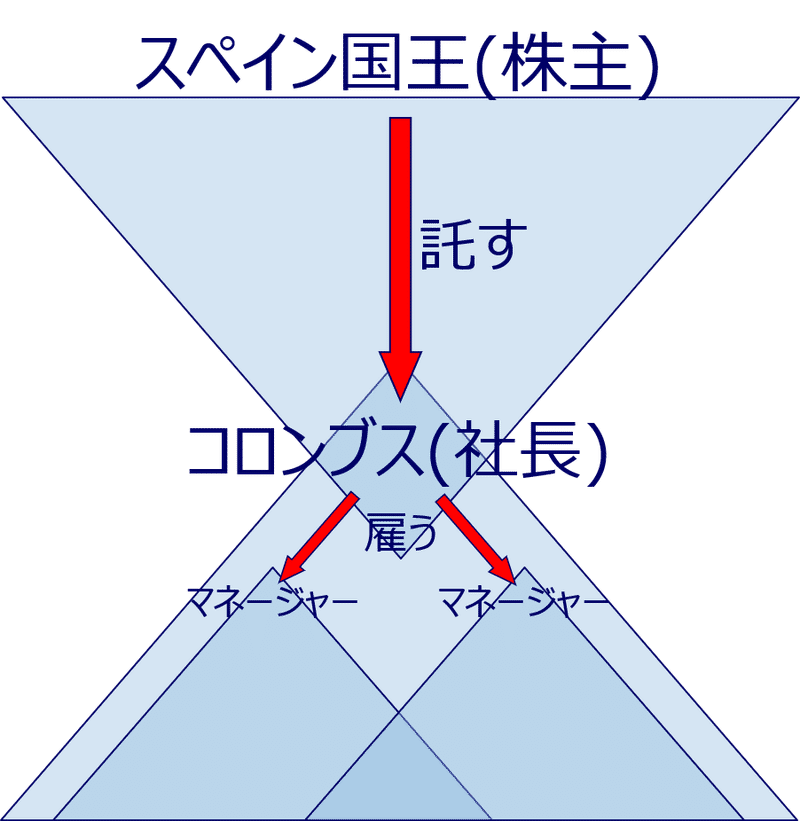

1.内部統制(下の正三角形)の問題

今日も、下の正三角形から考えましょう。

昨日も検討したように、会社をスポーツ選手に例えれば、会社組織の在り方は、協議に挑むスポーツ選手の体作りの問題です。たとえ同じ競技だけを続ける選手でも、体のコンディション作りは常に継続的に行われます。その中で、試合の結果を踏まえ、特定の機能を強化しなければならないと反省すれば、特定の機能の強化に挑みます。持久力が課題であれば、走り込みをするでしょうし、パワーをつけて威力を高めたければ、筋トレをするでしょう。

会社も同じで、意思決定のスピードを上げたければ、稟議書制度から、社内システム上の電子決済システムに移行するでしょうし、会社の市場での認知度や存在感を高めたければ、広告宣伝部門の陣容や予算を増やすでしょう。

このように、経営者は、環境に応じて会社組織を変化させながら、競争に勝てる組織を目指し、永遠に組織改革を続けていきます。ビジネスの用語でいえば、PDCAサイクルが、この具体例として理解しやすいでしょう。

2.ガバナンス(上の逆三角形)の問題

昨日も検討したように、経営者は株主にとって投資対象ですから、競争に勝てる能力が重要です。

会社組織に関して言えば、上記のように、常に状況に合わせた変化を加えていきます。多くの場合には、調整や修正のレベルでしょうが、ときには大規模な改修も必要です。

市場での競争に夢中になって、組織の運営が疎かになるのではなく、足元からしっかりと組織を作り上げ、その能力を高めることも怠らない能力が必要です。

3.おわりに

さらに言えば、従業員の側から見ると、あまりにも頻繁に組織の在り方が変わっていると、落ち着いて仕事ができず、十分な力を発揮できない、という不満が出ます。

けれども、常に新しいことに取り組み、変化することが日常となっている会社の場合には、そのような不安や不満は聞かれません。

このどちらが良いのか、という問題ではなく、どちらがその会社の競争環境に適しているのか、という問題ですが、少なくとも言えることは、従業員のモチベーションや、それに与える影響まで考えなければならない、ということです。

※ 鈴木竜太教授の名著、「初めての経営学 経営組織論」(東洋経済)が、『経営の技法』『法務の技法』にも該当することを確認しながら、リスクマネージメントの体系的な理解を目指します。

冒頭の引用は、①『経営組織論』から忠実に引用して出展を明示すること、②引用以外の部分が質量共にこの記事の主要な要素であること、③芦原一郎が一切の文責を負うこと、を条件に、鈴木竜太教授にご了解いただきました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?