経営組織論と『経営の技法』#327

CHAPTER 12.3.3:変化に対応する ①日々変化する状態

変革には、もう1つの見方があることを述べました。これまで説明してきた穏やかな日常の見方では、安定運転をしている凍結の状態から「解凍→変革→再凍結」と再び安定運転をする状態に戻すのに対して、もう1つは、実は日々変革の波が起こっている状態だとする見方です。

改めて述べれば、この状態では、安定した予測可能な状況は存在しません。これまでの考え方が通用しなくなることなど、旧来の常識が崩れることは、例外的な出来事ではなく、静かな凪の状態に戻ることも期待できません。いわば、常に急流に身を阻いて船を漕いでいる状態です。このような状態では、常に周りの状況の変化に注意を払い、それに対して適切に行動をとること、変わっていくことが求められます。つまり、変革の圧力が定常的に起こっている状態です。こうしたことを踏まえると、組織のマネジャーは変革をどのように考えればよいでしょうか。

もちろん、すべてのマネジャーがこのような状態にあるわけではないでしょう。同じ組織であっても、穏やかな日常の状況で仕事をするマネジャーもいれば、このような変化を常に求められるマネジャーもいます。では、このような急流にいる状況のマネジャーは、どのようにして変革をマネジメントしていけばよいのでしょうか。

このような場合、組織変革は常に引き起こされている状況にあります。そのため、組織変革を起こすということは必要ではありません。むしろ必要なのは、周りの変化に対してどのように対応していくかになります。それが組織をうまく変えていくことにつながるからです。このとき、必要なことは次の4つになります。

【出展:『初めての経営学 経営組織論』281頁(鈴木竜太/東洋経済新報社2018)】

この「経営組織論」を参考に、『経営の技法』(野村修也・久保利英明・芦原一郎/中央経済社 2019)の観点から、経営組織論を考えてみましょう。

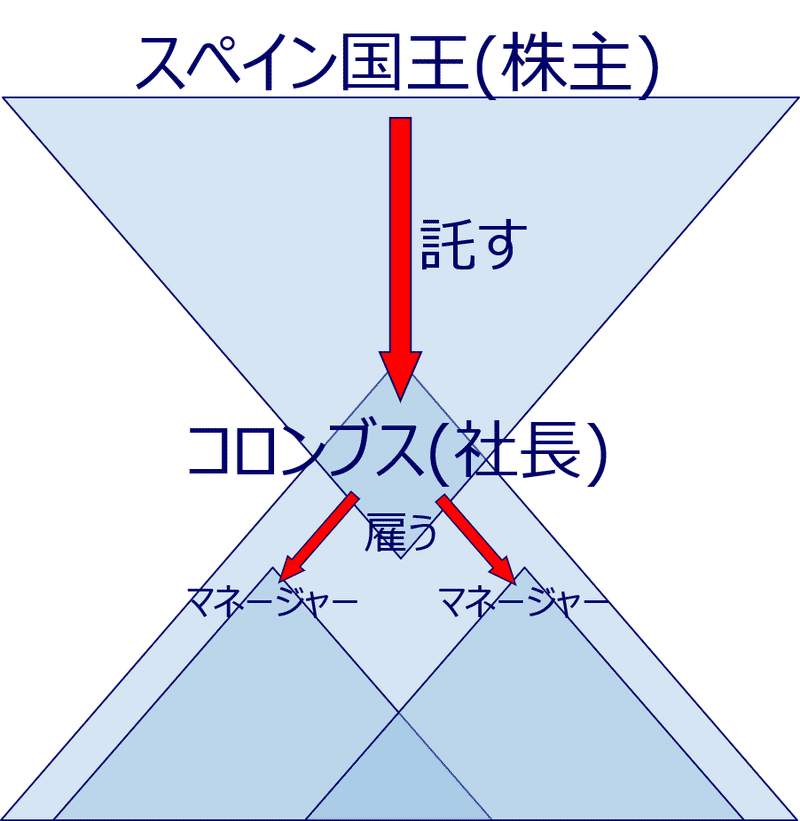

1.内部統制(下の正三角形)の問題

会社組織の変革は意図的・積極的に起こすべき場合だけでなく、上記のテキスト本文で指摘しているように、日常的・経常的に変革が生じている場合があります。

そうすると、後者の場合には変革を起こすリーダーシップよりも、変革に適応していく柔軟性や適応力、調整力、忍耐力などが重要になってくるでしょう。

さらに、このことから明らかになるのは、やはりここでもミドル=マネジャーの力量です。変革を起こすべき場合と変革に対応していく場合とでは必要な資質に違いがあるようですが、各自がバラバラに動けばできる変革もできなくなってしまいますので、チームメンバーを束ねて個人とチーム、さらには会社とのベクトルを合わせていくことが重要な仕事になります。

2.ガバナンス(上の逆三角形)の問題

投資家である株主から投資対象である経営者を見た場合、日常的に変革し続けている会社組織を使いこなして、しかも市場での競争に勝ち続けるという経営者は、いったいどのようなタイプの経営者が好ましいのでしょうか。

経営者にとって会社組織は自らのミッション(適切に儲ける)を果たすための大事なツールであり、自分がその上に乗って盛り上げるべき神輿の担ぎ手と例えられるでしょう。常に変革し続ける組織は、神輿自体が常に形を変えたり、担ぎ手が常に入れ変わったり、と神輿に担がれる経営者から見れば随分と不安定なようでもあります。しかし、担ぎ方のコツさえ掴めれば、長く担いでしまってくたびれた担ぎ手が少ないとか、常に改造されていて常にピカピカの神輿となり見栄えが良く、他の神輿との競争で優位にあるとか、メリットも大きそうです。

会社組織の活力や競争力を引き出すツールとして、常に変革させ続けるという経営戦略も、このような意味で選択肢になるのかもしれません。

3.おわりに

変革し続けることが日常になってしまうとどのような職場になるのでしょうか。想像すると、大変そうで疲れそうですが、毎日文化祭の前日のような日々、と考えれば活気があって張りがあるかもしれません。どう思われますか?

※ 鈴木竜太教授の名著、「初めての経営学 経営組織論」(東洋経済)が、『経営の技法』『法務の技法』にも該当することを確認しながら、リスクマネージメントの体系的な理解を目指します。

冒頭の引用は、①『経営組織論』から忠実に引用して出展を明示すること、②引用以外の部分が質量共にこの記事の主要な要素であること、③芦原一郎が一切の文責を負うこと、を条件に、鈴木竜太教授にご了解いただきました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?