経営組織論と『経営の技法』#31

CHAPTER 2.1.2:市場か組織か

人々が協力して何かを作るためには、必ずしも組織を作る必要はありません。市場を使って大きな付加価値を得ることも可能なはずです。市場メカニズムが働くのであれば、わざわざ組織を作らずとも、取引を通して付加価値を生むことができるはずです。たとえば、ケチャップを作っている企業には、農家などからトマトを購入して仕入れている企業と、自分たちでトマトを栽培している企業があります。食材の仕入れと調理の関係でいえば、前者は市場により、後者は組織によってケチャップを作っている(付加価値を生んでいる)わけです。

この理由を説明するには、取引費用という考えが必要です。取引費用とは、経済取引などを行うときに発生するコストのことを指します。ケチャップの例でいえば、市場でトマトを取引するためには、一定の品質以上のものを一定量確保できることが必要になります。トマトの品質が異なったり、生育の悪いトマトも含まれたりするようなことがあれば、ケチャップの品質が確保できません。それでは付加価値を下げることにつながってしまいます。あるいは、トマトの不作の年であれば市場での価格が急騰するかもしれません。年によってケチャップの価格を変更するわけにはいきませんから、多少高価であっても、企業は一定量のトマトを集めなければなりません。

このような不確実性は、トマトを取引する費用を大きくしてしまいます。毎年、世界各地にある農家や市場を訪ねていってトマトの品質をチェックし、一定量を確保し、価格交渉をすることには多くの費用がかかります。もし、腐ったトマトや著しく品質の劣るトマトが入ったケチャップが店頭に出てしまえば、この企業が被る損害は莫大なものになります。こうなると市場で常にトマトを確保するよりは、自分たちできちんと管理して育てたほうが安いというケースも有りえます。特に規模の大きな企業では扱うトマトの量も多いため、自分たちの一定の管理の下で育てたほうが安くつきます。

このため、トマトの仕入れを市場から組織へと移すことになります。つまり、「トマトの取引費用>トマトの栽培にかかる費用」と考えられるのであれば、市場で取引するより組織にしてしまったほうが得策なのです。これが市場を使わず組織を作る目的です。

【出展:『初めての経営学 経営組織論』24~25頁(鈴木竜太/東洋経済新報社2018.2.1)】

この「経営組織論」を参考に、『経営の技法』(野村・久保利・芦原/中央経済社 2019.2.1)の観点から、経営組織論を考えてみましょう。

1.内部統制(下の正三角形)の問題

ここでは、市場調達と内製化の比較を行っています。

注目すべきポイントの1つ目は、経営上の戦略と、経営組織論が、別々の問題ではなく、選択可能な選択肢として同列で対比されている点です。経営的に見ると、競争そのものにかかる取引行為と、競争を行う基盤となる組織論は、会社組織をスポーツ選手に例えた場合、前者が競技そのものであり、後者は競技に勝てるための「体」作りとなります。両者は、対等に比較されるものとは考えにくいでしょう。

けれども、スポーツ選手へのたとえはあくまでもたとえにすぎません。競争に勝つためには、取引と組織を比較することも重要、ということを教えてくれます。

2つ目は、対比の方法です。ここでは、トマトの品質や入手可能性が、コストになる、という前提で計算されています。これは、リスク計算そのものです。つまり、品質問題や入手問題というリスクを、コストとして計算するために、確率論の手法を用いて計算し、トマトの取引費用に加算します。さらに、もし可能であれば、トマトの品質や数量が足りない場合の、いくつかのシナリオ(品質の悪いケチャップが市場に出て風評被害が生じ、売り上げが減るシナリオ、出荷を押さえることで、取引機会を失い、マーケットシェアも失うシナリオ、等)についても、それぞれの発生確率や、それぞれのコストを見積もって、コスト計算の際に考慮することも考えられます。

『経営の技法』では、会社が儲けるためのリスク管理の在り方を検討していますが、そこで議論しているリスク管理は、危機管理対策のような非日常的なリスクばかりではなく、むしろここで見たような、通常の取引で当然に考慮すべきリスクも含まれ、むしろそのような日常的なリスクをきちんと管理できる体制やプロセスを重視しています。

つまり、会社組織の在り方を検討する際、リスク管理も当然に行われなければならないことが、ここでの議論の背後に隠れている問題なのです。

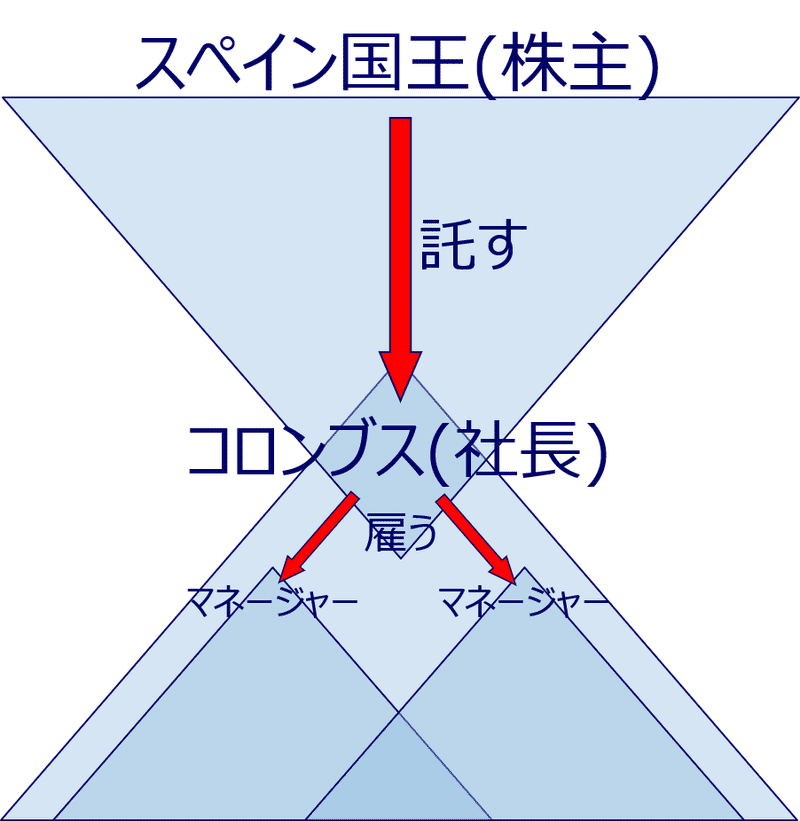

2.ガバナンス(上の逆三角形)の問題

株主と経営者の関係で見ると、まず、経営者の資質として、市場調達と内製化を比較検討し、決断できる経営者の能力も問題になります。

これは、経営者の持つ能力と、それを見抜く株主の人選眼の問題です。投資家として、経営者に求める能力の1つとして、留意しておきましょう。

さらに、経営状況の変化に対し、経営者が適切に対応しているかどうかについて、本来、経営に口出ししない構造になっている株主(所有と経営の分離)が、いつ、どのようなタイミングで、どのように経営に対して提言すべきでしょうか。

これは、会社の事業の種類や、問題のインパクト、緊急性等に応じて異なってきますから、一概に言えません。所有と経営が分離されていて、よほどのことがない限り経営に口出ししないのが原則になっているのは、経営者の首を斬りやすくするためでもあります。すなわち、株主が頻繁に経営問題に介入していると、経営の重大な判断ミスがあった場合でも、「株主の指示に従った(から自分に責任はない)」「株主に詳細に報告して了解してもらった(から自分に責任はない)」ということになってしまいます。それでは、「所有と経営の分離」によって、経営の素人である株主が、経営のプロに経営を託す意味が無くなってしまいます。それは、突き詰めるところ株主(素人)の判断が無ければ会社が動かなくなってしまうからです。

結局、経営者の進退に関わる程度の重大な問題(と疑われる状況)の場合に、経営者を解雇する可能性も視野に入れて、経営者としての対応方針を説明させる、というシナリオが現実的なシナリオでしょう。トマトの内製化の遅れが経営の根幹を揺るがす事態になっているのに、経営者が何もしないような場合に動く、というのが、会社を守るための最後の手段としての役割りにあったシナリオなのです。

3.おわりに

取引の内製化は、経営者にとって、攻めの場面だけでなく、守りの場面でも問題になります。

それは、良かれと思って取引先にビジネスの仕方を教えてあげた結果、取引先が自分で我々の仕事を内製化し、取引を打ち切るような事態がある、ということです。特に、立場の弱い会社の場合には、頼まれたら信頼を勝ち取るチャンスなので、できるだけ恩を売っておくために、大事なノウハウを開示してしまう危険が高くなります。

つまり、トマト農家にとってみると、それまで最高品質のトマトを優先的に納品してきた(そのために、他の取引先を犠牲にしたこともあるでしょう)のに、あるときから突然関係を切られてしまい、最高品質のトマトも売り切れずにダブついてしまう、というのが最悪シナリオになります。

※ 鈴木竜太教授の名著、「初めての経営学 経営組織論」(東洋経済)が、『経営の技法』『法務の技法』にも該当することを確認しながら、リスクマネージメントの体系的な理解を目指します。

冒頭の引用は、①『経営組織論』から忠実に引用して出展を明示すること、②引用以外の部分が質量共にこの記事の主要な要素であること、③芦原一郎が一切の文責を負うこと、を条件に、鈴木竜太教授にご了解いただきました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?