経営組織論と『経営の技法』#330

CHAPTER 12.3.3:変化に対応する ④対応その3 失敗を恐れない

3つ目は、失敗を恐れず失敗から学ぶことです。急流の状況では意思決定において、事前に正解を見つけることは難しくなります。たとえ見出すことができたとしても、その正解も環境の変化によって、次の瞬間には正解かどうかわからなくなってしまいます。私たちは暗闇の洞窟で歩くときにはどうするでしょうか。ちょっとずつ歩を進めて、周りを探りながら歩くのではないでしょうか。少し足で探ってみて前に穴がありそうだったら、別の方向に歩を進めるでしょうし、分かれ道であればとりあえず片側を選んで、おかしいと思ったら引き返して別の道を進むでしょう。常に確信を持つ結論に至ってから進むのではなく、失敗を恐れずに進み、失敗を含めたその経験を後から活かしていくような姿勢が長期的な成功のためには重要になります。

【出展:『初めての経営学 経営組織論』282~283頁(鈴木竜太/東洋経済新報社2018)】

この「経営組織論」を参考に、『経営の技法』(野村修也・久保利英明・芦原一郎/中央経済社 2019)の観点から、経営組織論を考えてみましょう。

1.内部統制(下の正三角形)の問題

常に組織変革が起こっている会社組織で、変革に対応できるための条件が4つある、と以前(#327)に指摘されています。今回は、そのうちの3つ目です。

3つ目は失敗を恐れないことですが、これは慎重さとのバランスの問題です。つまり、軽率な判断を繰り返しているといつか取り返しのつかない失敗をしかねませんが、かといって臆病になりすぎて新しいことが何もできないようであれば、組織変革などできません。

この点は、特に日本の伝統的な会社や役所の人事考課に問題があると指摘されることがあります。特に問題視されているのが、減点主義の人事考課です。ミスがマイナス評価され、キャリアパスにとってときに致命的な悪影響を与えますから、従業員たちは委縮してしまいます。プラス評価されるかどうかわからない、不確実なチャレンジには、失敗したら確実にマイナス評価されるミスが一定の確率で伴いますから、自然とチャレンジしなくなってしまうのです。

具体的な人事制度として落とし込むと、ここでは人事考課の減点主義の問題点が浮き彫りになりましたが、その他にも様々なルールや制度、プロセス、運用などを見直し、活用することが必要になります。

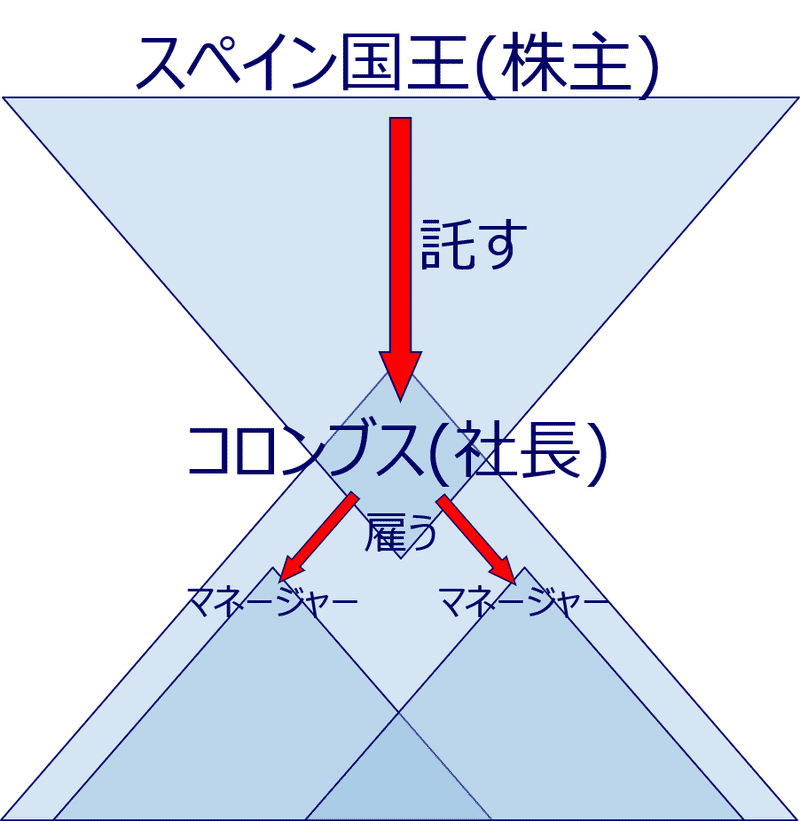

2.ガバナンス(上の逆三角形)の問題

投資家である株主から投資対象である経営者を見た場合、経営者自身が失敗を恐れないことが重要でしょう。せっかくボトムアップでチャレンジングなプランが上がってきても、経営者がことごとくそれらを否定し続けていれば、そのうち誰もプランを上げてこなくなります。従業員たちは、経営者の判断などを観察しながら経営者の人柄や判断傾向を把握しています。経営者が、自ら責任を取って経営判断しようとせず、リスクから逃げ回っているだけであれば、従業員は自分が責任を負わされるのではないか、チャレンジングなプランを上げてもどうせ無駄じゃないか、などと考えるようになるからです。

もちろん、軽率な判断をすることは許されませんが、慎重すぎて思い切った決断ができない経営者の下では、現場も失敗を恐れる傾向にどんどん向かって行ってしまうのです。

3.おわりに

いわゆるPDCAサイクルを回していると、失敗も次の成功の役に立つことが組織として実感できます。思い切った人事考課をする会社では、失敗したことをプラスに評価する場合もあります。

人間誰でも失敗は嫌なものですから、その嫌な感情を押さえるための環境作りも重要です。

※ 鈴木竜太教授の名著、「初めての経営学 経営組織論」(東洋経済)が、『経営の技法』『法務の技法』にも該当することを確認しながら、リスクマネージメントの体系的な理解を目指します。

冒頭の引用は、①『経営組織論』から忠実に引用して出展を明示すること、②引用以外の部分が質量共にこの記事の主要な要素であること、③芦原一郎が一切の文責を負うこと、を条件に、鈴木竜太教授にご了解いただきました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?