経営組織論と『経営の技法』#275

CHAPTER 11.1.2:適応戦略-資源の相互依存度を下げる ⑥まとめ

資源依存パースペクティブに基づけば、他組織に資源を依存する組織は、その依存度によっては自分たちのさまざまな意思決定において、依存度が高い組織からの影響力を受け入れなければならない状況に陥ることがあります。組織は活動における自由度を得るためには、そのような依存度を低減させるための戦略を考えていかなければなりません。

また、逆に考えれば、他組織から自分の組織への依存度が高ければ、その組織への影響力を持つことができます。そのことは、自分たちの組織にとってもメリットになります。組織は他組織を含む環境の力を使い、より大きな組織の力を実現することができますが、その関係において依存度が高くなると、自分たちの組織の自由な活動に支障が出る可能性があると考えることができます。

【出展:『初めての経営学 経営組織論』252頁(鈴木竜太/東洋経済新報社2018)】

この「経営組織論」を参考に、『経営の技法』(野村修也・久保利英明・芦原一郎/中央経済社 2019)の観点から、経営組織論を考えてみましょう。

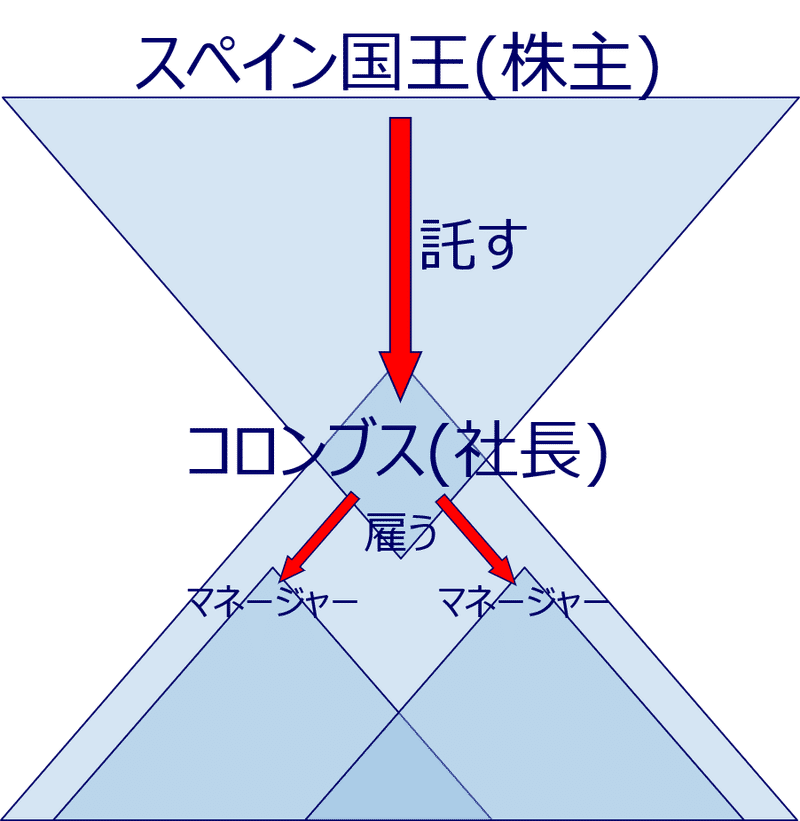

1.内部統制(下の正三角形)の問題

資源の依存度の基本的な機能が理解できたところで、次は、会社経営の中で、特に経営組織やプロセスの中でそれをどのように活用するのかをイメージし、実践していくことになります。

2.ガバナンス(上の逆三角形)の問題

さらに、会社組織の外での競争や競争環境の観点からも、資源の依存度をイメージし、活用できることが重要です。

3.おわりに

このように、会社経営に関する状況分析や、戦略検討に際し、資源の依存度をツールとして活用できるのです。

※ 鈴木竜太教授の名著、「初めての経営学 経営組織論」(東洋経済)が、『経営の技法』『法務の技法』にも該当することを確認しながら、リスクマネージメントの体系的な理解を目指します。

冒頭の引用は、①『経営組織論』から忠実に引用して出展を明示すること、②引用以外の部分が質量共にこの記事の主要な要素であること、③芦原一郎が一切の文責を負うこと、を条件に、鈴木竜太教授にご了解いただきました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?