経営組織論と『経営の技法』#326

CHAPTER 12.3.2:古典的組織変革のプロセス ⑩再凍結その4 担い手の登場

このように組織変革における役割の異なる担い手がいることが、一方で問題となるケースもあります。たとえば、ミドルはトップのサポートがないために突出しても、組織の中で孤立してしまうと思っているのに、トップはミドルがなかなか突出してくれないと思い、両者の間でお見合い状態が続いてしまうことがあります。

そう考えると、役割を果たすだけでなく、トップとミドルの間でより良い連携をとることが組織変革を進めるうえでは重要な点になることがわかります。

【出展:『初めての経営学 経営組織論』280~281頁(鈴木竜太/東洋経済新報社2018)】

この「経営組織論」を参考に、『経営の技法』(野村修也・久保利英明・芦原一郎/中央経済社 2019)の観点から、経営組織論を考えてみましょう。

1.内部統制(下の正三角形)の問題

上に引用したテキストの本文では、組織の変革という場でのトップとミドルの間のコミュニケーションの重要性が指摘されています。組織の変革に関し、これまで検討してきたとおりトップとミドルそれぞれに役割がありますから、両者がうまく連動しなければ変革がうまくいかないことはいまさら説明しなくても明らかでしょう。

けれどもミドルの重要性は、組織の変革のときに顕著かもしれませんが、危機的なときだけ重要なのではありません。むしろ日ごろから重要な役割を果たしてきたので、組織の変革のときにその力が発揮されると考えるべきでしょう。

会社組織でのミドルの重要性は様々な場面で指摘されます。現場で働くプレーヤーの力をまとめ上げ、生産性を高めるのか、バラバラに壊してしまうのか、チームの力をメンバーの力の単純な合計値よりも大きくすることができるのも、相殺してしまってゼロにしてしまうことができるのも、ミドルの力です。

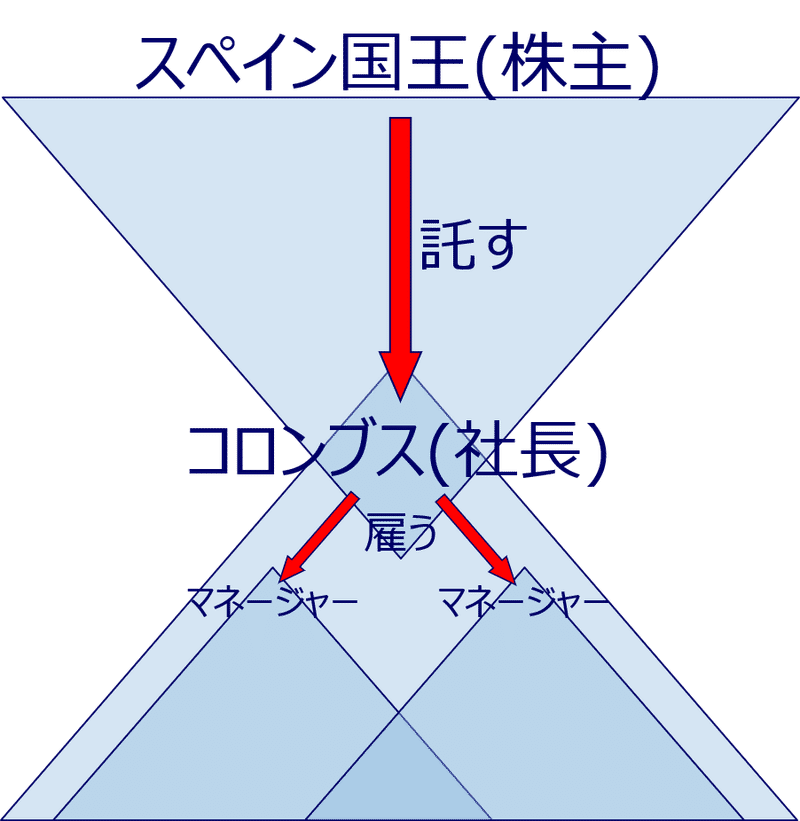

2.ガバナンス(上の逆三角形)の問題

投資家である株主から投資対象である経営者を見た場合、経営者に求められる資質の1つにミドルを育てることであることが、変革期の組織の動きの分析を通して見えてきたように思われます。経営者は、ただでさえ背負うべき責任が大きい(経営判断をする、経営責任を負う、など)ことから、経営判断に集中できるように日常的な業務をどんどん会社組織の側に移していかなければなりません。

実際、経営者がプレイングマネージャーの場合、リーダーが先陣を切って走っていますので格好は良いのですが、現場の段取りだけでなく会社経営を行うこととなるため、業務量や責任が一人に集中してしまい、業務の品質も、経営判断の内容やスピードも、いずれも不完全になってしまいます。

リーダーの会社組織上の重要性については様々な場面で議論されますが、そのリーダーを見つけて、育てて、活用することが経営者の経営組織マネジメント上の資質として必要となるのです。

3.おわりに

変革期固有の問題が多く指摘され、明らかとなりましたが、これを通して、平時の組織にとって重要なポイントも浮き彫りになってきたように思います。その1つが、ミドルの重要な役割です。現場の個性豊かな従業員の能力をまとめて、ベクトルを合わせ、求心力とモチベーション、生産性を高めることがミドルの役割です。

※ 鈴木竜太教授の名著、「初めての経営学 経営組織論」(東洋経済)が、『経営の技法』『法務の技法』にも該当することを確認しながら、リスクマネージメントの体系的な理解を目指します。

冒頭の引用は、①『経営組織論』から忠実に引用して出展を明示すること、②引用以外の部分が質量共にこの記事の主要な要素であること、③芦原一郎が一切の文責を負うこと、を条件に、鈴木竜太教授にご了解いただきました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?