経営組織論と『経営の技法』#13

CHAPTER 1.2.2:組織の持つ特徴③

③組織は将来志向であり、それらの将来は鍵となる成果指標あるいは達成目標として示されることが多くなることが挙げられます。また、これらの将来はその組織のメンバーにとって望ましいものであるのが通常です。たとえば、何らかの理由で強制的に労働させるような組織、あるいはそこに参加するメンバーが望まない目標を定めるような組織は、組織の定義では組織ということができたとしても、本書で射程に入れる組織とは異なるということになります。

【出展:『初めての経営学 経営組織論』7~9頁(鈴木竜太/東洋経済新報社2018.2.1)】

この「経営組織論」を参考に、『経営の技法』(野村・久保利・芦原/中央経済社 2019.2.1)の観点から、経営組織論を考えてみましょう。

1.内部統制(下の正三角形)の問題

今日も、下の正三角形から検討しましょう。

昨日までは、ハード面の議論が中心でしたが、今日はソフト面が中心になります。将来の目標を定めることが話題の中心ですから、制度設計というよりは、組織の運用です。

将来の目標の設定には、経営の場合、例えば従業員のベクトルと組織自体のベクトルを合わせていく、という効果が期待できます。具体的な目標を定め、その達成度を常時共有していけば、「あと少し、あと少し」という機運が盛り上がってくるでしょう。

さらに、組織自体の目標を、従業員それぞれの目標に落とし込んでいきます。すなわち、会社全体の目標のうち、当部は、3割分を担当する、そうすると、君はこのうちの2割だから、会社全体の目標の6%に貢献してくれ、という感じです。

そして、人事考課制度の登場です。

まず、年度の初めに、「会社全体の目標の6%達成することが、あなたの目標」と設定します。これは、労働契約上の従業員側の義務と言えるかもしれません。上司から一方的に押し付けるのではなく、従業員の同意も確認しながら個別に目標を設定すると、なお一層、丁寧です。

そして、年度途中に、折に触れてその達成度を確認しながら、年度末に最終的な達成度を基に、人事考課が計算されます。これは、労働契約上の義務をどの程度履行したのか、という評価の問題と言えるかもしれません。その達成度に応じて、翌年の給与水準や賞与が決まる場合も多いでしょう。約束をどこまで果たしたのか、という発想です。

このように、組織の目標設定は、従業員管理にも連動するのです。

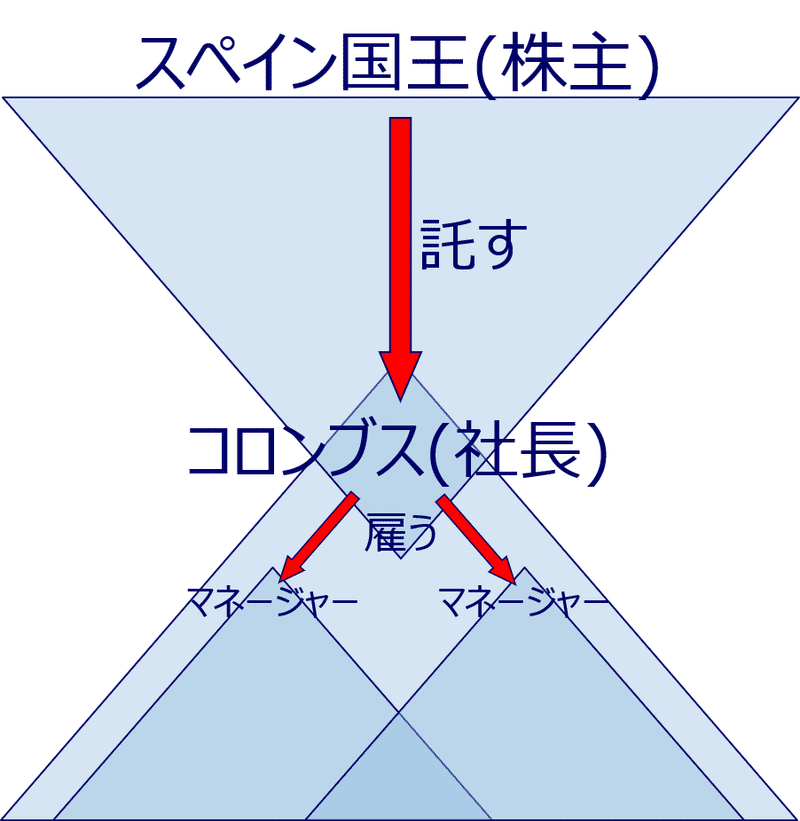

2.ガバナンス(上の逆三角形)の問題

これも繰り返しになりますが、株主から見ると、組織運営力は、投資対象となる経営者の重要な資質です。

上記のように、緻密に管理し、システマチックに目標を形にしていく方法もありますが、それだけではありません。というのも、あまりに緻密に細分化すると、自分以外の目標に対して責任がない、関与しない、協力しない、場合によっては足を引っ張る、などの、いわゆる縦割りの弊害が生じかねないからです。

そこで、個人に役割りを与えつつ、全体としても目標達成に向けた一体感や手応えを与えるために、目標達成した時にはボーナスを出す、社員旅行に行く、など、会社全体を盛り上げるような施策(飴)や、未達成の場合の処分(鞭)をチラつかせる方法も併用するのが、一般的な方法でしょう。

上記の『経営組織論』引用部分の後半部分にあるように、「鞭」だけになると、従業員から主体的な発想と行動が消えていき、単なる道具になっていきます。ただ、大規模な仕事を手分けしてやっているだけになっていきます。

そのような組織は、経営者1人の資質に全てを依存してしまい、持続性が無い(経営者が倒れればおしまい)だけでなく、環境の変化にも弱い(経営者のキャパが変化の限界)ことから、株主の投資に適していません。株主は、(気に入らなければ株式を売却して早期の投資回収が図れますが)多くの場合、毎年得られる配当金によって少しずつ投下資本を回収していきますから、会社から持続的に長く収益を上げさせられる経営者である必要があるのです。

3.おわりに

将来の目標を組織が定め、従業員と共有する際には、リスク管理への配慮も必要です。数字さえ上げれば良いのだ、という無茶が横行すれば、リスク管理もへったくれもありません。その年だけよければ、翌年以降のことなどどうなっても構わない、ということになってしまいます。持続的に利益を上げるためには、全ての従業員が、適切にリスク管理士ながら業務を遂行する必要があります。

したがって、会社組織と従業員個人が目標を共有する際には、それを可能とするためのファンダメンタルな基盤として、会社組織にリスク管理態勢が備わっており、全従業員がリスク管理意識を共有していることが必要です。

※ 鈴木竜太教授の名著、「初めての経営学 経営組織論」(東洋経済)が、『経営の技法』『法務の技法』にも該当することを確認しながら、リスクマネージメントの体系的な理解を目指します。

冒頭の引用は、①『経営組織論』から忠実に引用して出展を明示すること、②引用以外の部分が質量共にこの記事の主要な要素であること、③芦原一郎が一切の文責を負うこと、を条件に、鈴木竜太教授にご了解いただきました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?