【短編小説】余事象

余事象。なんと美しい言葉なんだろう。学習塾の講義で聞いたその言葉が、彼の脳裏から離れない。

大手中学受験塾の最上位クラスに属し、その中でも上位に位置する彼には秘密があった。

2ヶ月前。中野で行われた公開模擬試験の帰りに、彼は万引きをした。

模擬試験の出来は完璧だった。おそらく、全国で上位50位以内に入り、表彰されるだろう。しかし、それは、彼にはもはやどうでもいいことに思えた。勉強などすればできる。どんなに難しい算数の問題であろうとも、最終的には答えがある。答えがある限り、そこに至るプロセスを教えてもらえれば、必ず再現できる。

大人たちは、そうして出来上がった彼の得点力を褒め称えてくる。それが、心から鬱陶しかった。

ちょっと勉強ができるだけの大人たちが、彼らの期待通りに問題を解けるようになったからといって、上から目線で褒めそやす。中身のない大人たちの中身のない評価に、うんざりし尽くしてきた。

彼の母親は、彼の成績がいいことを、自分の誇りとしていた。しっかり勉強をし、確実に得点をとり、成績上位者に自分の息子の名前があること、それが今の彼女の生きがいのように見えた。

それはおかしなことだと彼は思っていた。

面白くもない勉強をやらされているのは、母親を喜ばすためなのか。母親の承認欲求を満たすためなのか。学習塾の送り迎えに会うママ友たちに、自分の子供の成績が良いことで、良いポジショニングを取るためなのか。

そんなことは、考えるまでもない。

世の中を疎むほどに、彼は十分に成熟していた。

模擬試験の帰り、彼は適当に目についたコンビニエンスストアに入り、監視カメラの位置を確認する。コンビニエンスストアには、たくさんの監視カメラがついているが、必ず死角があることを彼はWEBで調べていた。そして、その位置を確認すると、棚の真ん中、屈む必要も、背伸びする必要もない高さにあるワッフルを3つカバンの中にしまった。

そして、冷蔵コーナーからお茶を一つ取り出し、レジに行きSuicaで会計をする。

日曜日の午後、コンビニに出入りする人たちは皆忙しそうで、どこかに行こうとしたり、どこかから帰ってきたりしていた。急いで、ドリンクやら軽食やらを買いお店を後にする。いかにも真面目でおとなしそうな彼のことなど誰も気に留めない。店員の学生風の女性たちは、この後の夕方に行くクラブのことをあれこれ話していて、お客さんの様子など見ていない。唯一彼をマークする役割を果たしている監視カメラは無力化してある。

それでも、彼の喉は、39度の熱の時のようにカラカラで、心拍数は200もあるのではないかというくらいに速くなり、額にはじわりと脂汗が滲んできていた。

中野駅の北口の広場で、手すりに腰をかけて、ワッフルを1つ食べてみる。

これこそ、彼が、彼の11年の人生で、初めて得た、自分で選択した、自分で意思決定して得たものだと確信した。

ワッフルは十分に甘く、次第におさまっていく心臓の高鳴りは、これまでに感じたことのない満たされた感覚を彼にもたらした。

それ以来、彼は、週に1、2回、コンビニエンスストアで万引きをし続けた。

彼にはルールがあった。

まずは、絶対同じコンビニではやらないこと。次に、監視カメラの死角に絶対の自信が持てない場合は引き上げること。さらに、総額で1000円以上のものは手を出さないこと。そして、万引きしたものは必ず、食べるか、捨てるかすること。

この4つを徹底するかぎり、彼は、自分の万引きが露見する可能性は極めて低いだろうと考えていた。そして、東京には、実に、無限のようにコンビニエンスストアがあり、電車やバスを利用して塾に行き、自転車でも移動する彼には、対象となるコンビニは事欠かなかった。

もちろん、親は気づかない。親や周りの大人たちは、彼が万引きするなど夢にも思わないだろう。お小遣いはたっぷりもらい、欲しい物はなんでも買ってもらっていた。何よりも、全国トップクラスの成績で、聞き分けのよい優秀児が、万引きなどするわけがない。誰もがそう思っていた。

ここまでの人生は、彼にとってはまさに”余事象”そのものに思えた。

自分では何一つ選択してきていない。

スイミングも、ピアノも、就学前から取り組んでおり、自分の意思で選んで取り組んだわけではない。スイミングはJr.オリンピックの候補選手になってしまいやめられず、ピアノは、東大に入るためには必要ということでやめさせてくれない。

中学受験のために塾に行くことは、もちろん両親が勝手に決め、1年の時から通っている。服も毎日母親が選んだものを着ている。

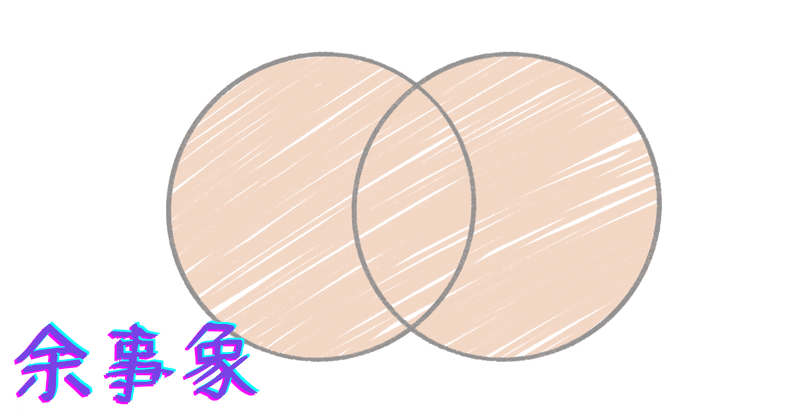

塾の講師が余事象を説明するため白板にベン図を描く。彼には、自分が、あの”3の約数と5の約数と8の約数”の丸の外にいて、一度も、どんな丸の中にも入ったことのない人間に思えた。

そして、その完璧さに、感動した。なんと奇跡的なことなんだろうと。

「僕は、何も選択せず、何も選ばなかったからこそ、今、最高の存在になれているのだ」

そして、その現実を強く憎んだ。

「今の僕は、僕が選択した僕ではない。100%違う。完全なる余事象だ。自分という丸の中に、今の僕は、ただの1ミリも触れていない」

その日の帰り道、彼の頭の中には、2つの丸が描かれる。

1つは、親に万引きをしていることを告白する丸。

1つは、万引きをやめる丸。

この2つが重なるところ ”A)親に告白し、万引きをやめる”とする。

1つだけだけが当てはまるところを ”B)親に言うが万引きはやめない” と ”C)親に言わないが、万引きはやめる”とする。

そして、いずれも選択しないところを、”D)親にも言わないし、万引きもやめない” としてみる。

彼は、それぞれの選択肢について、引き起こされるであろう事態を予測する。

A)は、意外と話は丸く収まるかもしれない。彼の両親は、一旦は彼に落胆しながらも、これを世に晒し、彼の人生の汚点とするようなことはないだろう。お灸を据えられて終わりになり、また同じような日々が進んでいくかもしれない。

B)は意味不明だろう。考えるような選択肢ではない。

C)が1番現実的な選択肢に思える。このまま何も言わずに万引きをやめれば、彼の万引き行為は誰も知ることなく、誰も傷つかないし、誰も不幸にならない選択肢に見える。

D)一般的には、これは最悪だ。言わずもがなだ。しかし、魅力的だ。

電車は荻窪駅につき、バス停に向かう。20時を回っている。バスを10分ほど待ちながら、通りを歩く大人たちを見やる。帰りを急ぐ無言のサラリーマンたちの横で、どこぞやの女子高生たちが馬鹿笑いをする。その横を、若い金髪の女性が、めんどくさそうにベビーカーを引いていく。その短いスカートの後ろ姿を、バス停に並ぶスーツ姿の男がこそこそと目で追いかける。車のクラクションが2つなり、遠くでは救急車のサイレンが聞こえる。

違うんだ。

こいつらは、全員、丸の中なんだ。

自分で、自分を選んで、そして、このロクでもない社会を作り上げてきやがった。

つまり、人間が選択をすると言うことは、不選択をすることよりも、はるかにひどい世の中を作り上げてしまっていると言うことだ。

だから。

だから、余事象は美しい。

選択をしないから、選択をしない結果だからこそ、あの不細工な形に切り取られた、余事象は美しい。

彼は選択することをやめた。

彼は、都内でトップの中学に入り、東大に入り、大手商社に就職し、その会社で大規模な詐欺を働き、数十億単位のお金を搾取し、30歳を前にしてタヒチに移住をした。

パペーテの外れのラグーンに小屋を借り、足元を泳ぐ色鮮やかな魚たちを眺め、眼前に広がる透明な水色の海を見ながら、彼は初めて涙する。その涙、その心の揺らぎは、余事象を初めて学習した時の感動とは正反対の心の動きだった。

南の島の果てのような、静やかなラグーンを泳ぐ魚たちは、みな、幸せそうに見えた。そして、彼らは、須く、彼らの人生を選択しているように見えた。なんの意思もない、なんの知恵もない南海の小魚たちは、彼よりも、圧倒的に美しく見えた。

彼は、初めて、自分の人生を悔いた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?