今日会いに行きたい!気になる土偶#090神奈川県埋蔵文化財センター

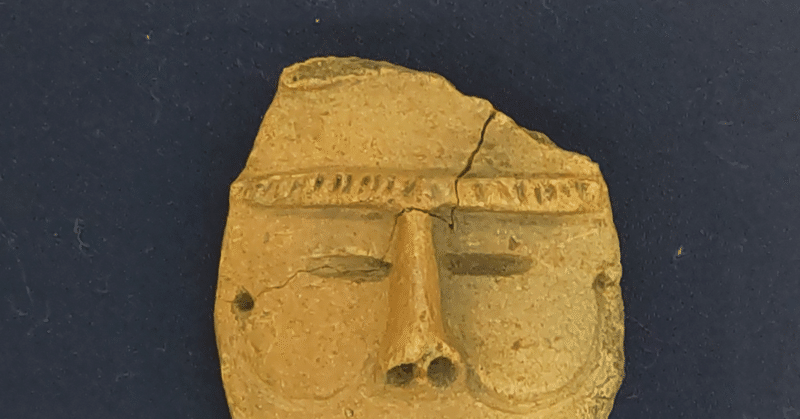

彼女は「東正院ちゃん」(愛称)。

先ず目に飛び込んでくるのは、一文字の太眉と目。

とても真面目で、どことなく尊ささえ漂っているように見えてきます。

『筒形土偶』

神奈川県鎌倉市の遺跡から出土した『筒形土偶』は、頭と顎の一部が欠け胴体は発見されていません。

半分になってしまった口は、本来は大きく開けられていたようです。

『筒形土偶』は縄文時代後期の一時期に、関東~中部にかけて作られました。

手があるもの、中に土鈴(土でできた鈴のようなもの)が入っていたと思われるものなど、その表現には幾つかのバリエーションがあります。

主に神奈川県で多く見られるのが、全く手の表現がなく、細長い円筒の上に円盤状の顔が貼りつき、背後にカップの把手ようなものが付いているタイプです。

一様に上を見上げるその顔には、今日の土偶のように真っすぐの太眉と目があるものや、カモメのような眉と目が一体となっている表現も見られます。

そして共通するのは、どれも大きく口を大きく開けていること。

全国の土偶を見廻して見ると、口を丸く表現したものはいくつもありますが、この『筒形土偶』の口の開け方は単なる表現方法ではないように思えます。

空を見上げ、大きく口を開けている…

何かを叫んでいる?それとも、

大きな口で何かを吸い込んでいる?

他では見られないこの姿、

この時期、この地に特異な何かがあったのでしょうか?

この土偶が作られた縄文時代後期は、富士山の火山活動が活発であったとされています。

神奈川県では、その時期に噴火した火山灰に埋もれた縄文遺跡がいくつか確認されています。

そういった天変地異に遭遇していたと思われる縄文人たちが、祈りに使った土偶。

この土偶の姿に込められているものが、ぼんやりと見えてくるようです。

*参考資料

縄文土偶ガイドブック 三上徹也 新泉社

©2024 のんてり

<写真&文章は著作権によって守られています>

最後までお読みくださり有難うございました☆彡

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?