柄鏡形住居と3本の石棒から見える〝祈りの形〟

企画展「発掘された縄文時代 ‐光明院南遺跡‐」

割れた石棒のなぞにせまる

東京都杉並区郷土博物館分館で開催中の企画展へ行ってきました。

東京の中心地 新宿からほど近い杉並区は、閑静な住宅地として発展してきました。

光明院南遺跡は、旧石器時代、縄文時代、江戸時代の複合遺跡、特に縄文時代の竪穴住居跡が多く発見されています。

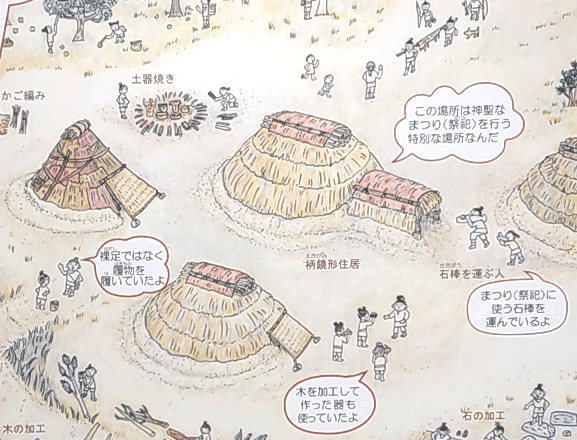

その中でもちょっと珍しい柄鏡形住居と、そこから見つかった石棒が今回の企画展の主人公です。

柄鏡形住居とは

柄鏡と聞くと優雅で素敵なイメージがしますね。

ちょうど手に持つ柄鏡のような平面形をして、拳大から一抱えもある大きさの石が床に敷き詰められた住居です。

縄文時代中期から晩期(約5,000年前~2,500年前)に関東から中部地方に多く作られました。

かつては敷石遺構と呼ばれ、現在は柄鏡形敷石住居と呼ばれることもあります。

柄鏡形住居の長い張り出し部分は、今でいう玄関にあたるようです。

企画展リーフレットより

〝住む〟ため以外の建物

住居というと人の住まいであったように思いますが、縄文時代の前期末(今から約5,500年前)からは、住む以外の目的で建物が作られるようになりました。

建物を住居や貯蔵庫、祈りの場、集会所などの利用目的別に使いわけることが始まったのです。

東北地方では、青森市の三内丸山遺跡で見られるような長辺が10mを超す超大型住居(ロングハウス)が集落の中心に作られ、コミュニィの場として使われていたとされています。

北陸地方では、金沢市のチカモリ遺跡で環状木柱列(ウッドサークル)と呼ばれる、〝クリの巨木を縦に半分に割り環状に立て並べたもの〟が発見されるなど、住まい以外の建築物が存在していました。

柄鏡形住居も住むためのものではなく、祭祀などをおこなう専用の建物であったと考えられています。

竪穴住居と違う形になったのは、〝祭祀をおこなう特別な建物〟としての意味もあるのかもしれません。

次に、今回のもうひとつの主人公である石棒について。

祈りの道具?石棒

石棒は男性のシンボルを象ったもので、祭祀の道具であると言われています。

女性を表している土偶が土で作られているのに対して、男性を表した石棒はその名の通り石で出来ているものです。

縄文時代前期(今から約7,000年前)に、東日本でその形態に似たものが現れ、中期(今から約5,000年前)から本格的に作られるようになりました。

この頃から次第に大型化していき中には2mを超えるものも作られるようになり、形状もリアルになっていきます。

後期(今から約4,400年前)になると次第に小型化し表現は抽象的になり、晩期(今から約3,200年前)になると刀や剣のような、石刀、石剣と呼ばれるものになります。

柄鏡形住居にあった3本の異なる石棒

一般的に石棒は大型のものは祭祀などに使われれ、小型のものは墓などで見つかっていることから死者の副葬品であったとされています。

今回の3本の異なる石棒は大型の部類に入ります。

3本の石棒は1つの柄鏡形住居の中に、それぞれ黒く煤けている部分がある状態で置かれていたことから、火を受けた石棒であることがわかります。

個々の特徴は?

左の石棒は、砕かれてバラバラの状態であったのを接合したものです。破片ごとに赤色や黒色に変色しているのは、砕かれた後に火で焼かれたことを示しています。

中央の石棒は、石囲炉(石で囲まれた炉)にあったもので、石棒が炉に転用されていたと考えられています。

右の石棒は、横転した状態で見つかったものです。

〝異なる状況の3個の石棒が、1つの建物から見つかった〟

このことは、石棒の役割や意味が一つではなかったことを表しているようです。

そして左の石棒が故意に砕かれた後に、柄鏡形住居に火が放たれたと推測されています。

企画展リーフレットより

〝もの送り〟という考え方

縄文時代の竪穴住居が燃やされた痕跡は、全国のあちらこちらで見つかっています。また貝塚や住居跡などからは、多くの土器や土偶が故意に割られた状態で出土します。

このことは、自然からもらったものを使い、自然に返すという考えの元に、生命や道具がその役割を終えた時にそれらが持つ魂の再生を願い、壊したり燃やしたりする行為をおこなったと推測されています。

この柄鏡形住居に火が放たれたのも、〝もの送り〟としの一つの祈りの形であったと考えられるようです。

では、意図的に割られていた石棒は?

残念ながら、その理由や意味は不明のままです。

しかしながら、〝硬い石棒を敢えて砕いた〟という行為は、彼らにとって何かの重要な意味があったことを表しているように思えます。

⋄⋄ ⋄⋄ ⋄⋄ ⋄⋄ ⋄⋄ ⋄⋄ ⋄⋄ ⋄⋄ ⋄⋄ ⋄⋄ ⋄⋄ ⋄⋄

道具がない時代に柄鏡形住居や石棒を作ることは、今よりずっと大変であったと思われます。

一生懸命に時間をかけて作ったものに、自ら火を放ち自然に返すという行為…

彼らの祈りがどれだけのものであったのか、思い知らされるようです。

「割れた石棒のなぞ」は当時の人々だけにしか分からない、自然への畏敬の念や祈りにあるのかもしれません。

上述の金沢市のチカモリ遺跡の環状木柱列の記事です。ご参考まで。

*参考図書

縄文時代史 勅使川原彰 著 新泉社

日本人の心と建築の歴史 上田篤 著 鹿島出版会

企画展リーフレット 杉並区郷土博物館分館

最後までお読みいただきありがとうございました☆彡

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?