青森・田舎館村の〖田んぼアート〗と東北の弥生時代を物語る〖田んぼの跡〗

こんにちは、のんてりです。

ようやく縄文遺跡にもトンボが飛び交う季節が訪れ、遺跡巡りに忙しい日々をおくっています。

こうやって縄文時代を追いかけていると、

縄文時代の終わり~弥生時代の始まりにも関心が沸いてきて…ということで、今回は弥生時代のお話です。

何をもって、いつからを弥生時代とするか…

考古学の世界では多くの議論が重ねられていますが、現在の教科書では「水田稲作の始まり」をポイントに紀元前5~4世紀が弥生時代の始まりとされています。

しかしながら科学的な研究などから、その始まりは時代を大幅に遡り紀元前約10世紀、そして数百年の時間をかけて各地へと伝わっていった、という見方が主流となりつつあるようです。

このように歴史は塗り替えられていきますが、

約40年ほど前までは東北地方北部は、

〝弥生時代の終わり頃に稲作が始まった〟と考えられていました。

その後その定説を覆す

〝紀元前3世紀頃に稲作がおこなわれていた〟証拠が青森県で見つかりました。

秋田県の縄文遺跡を後にした私はその〝証拠〟を見るために、青森県へと足を延ばしました。

目的地は青森県田舎館村。

秋田からJRで弘前駅へ。

そこから津軽平野の南東部を走る弘南鉄道に乗り換えます。

まだ暑さ厳しい9月前半のこの日、

ワンマン運転の2両編成の車内の窓は全開、天井の扇風機が必死に回っています。

殆どが無人駅で、きっぷの清算も運転手さんの仕事。

ガタガタとバスのように揺れる車内では、乗客は勿論運転手さんも汗をぬぐう姿が。

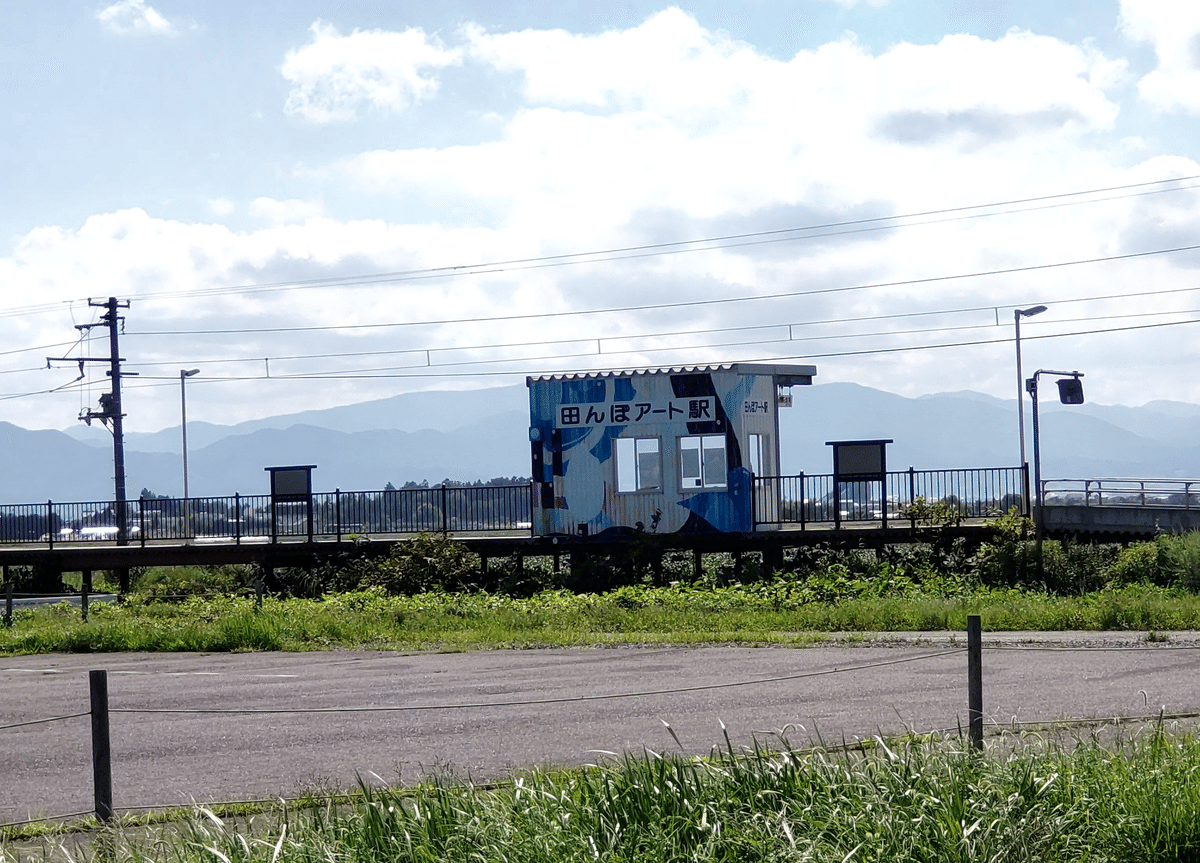

そして降り立ったのは「田んぼアート」駅。

雪のない時期だけ使われる無人駅は、今も昼間の時間のみ停車する「田んぼアート」の為の駅。

数人の乗客と共に降り立った先にはこの景色!

汗が一気に吹き飛んでしまう気持ち良さです。

遠くには美しい稜線の岩木山がうっすらと望めます。

先ずめざすのは田んぼアート第2会場展望所。

暑さのせいか、人影はほとんどなく。

展望所から見下ろすと

「ONE PIECE」のキャラクターが、色の違う7色の稲を使い表現されています。

こちら側には石アート。

モデルは郷土の彫刻家・宗像志功。

そして本来の目的である、

近くにある田舎館村埋蔵文化財センターに向います。

そこにあるのは、「弥生時代の田んぼの跡」

紀元前3世紀の水田跡がそのまま保存されています。

どちらかというと、水田跡の上に埋蔵文化財センターを作ったということになるようです。

すぐ近くには1981年に東北地方で初めて発見された弥生時代の水田跡「垂柳遺跡」があります。

縄文時代が終わりを告げ、西の方では稲作が始まった頃…

東北北部と北海道は寒さ厳しいために稲作は行われず、弥生文化の影響を受けるも狩猟・採集を中心とする「続縄文時代」であったとされていました。

(北海道には弥生時代はなく、縄文時代の後は続縄文時代となります。)

この遺跡の発見は、それまで〝弥生時代はなかった〟と言われていた東北北部で稲作が行われていたことを証明し、以前から付近で出土していた弥生式土器と合わせて、〝東北地方北部に弥生時代が存在していた〟ことを確実にしたのです。

(この歴史的発見後に、更に時代を100年遡る青森県弘前市の「砂沢遺跡」が見つかりました。)

現在「垂柳遺跡」は保存のため埋め戻されましたが、すぐ近くでその後に発見された同時期の「高樋3遺跡」がここに保存されています。

当時のままの水田跡は既に灌漑の技術があったことを証明するように、水路がくっきりと表されています。

水田の上を直接歩ることのできる部分があり、弥生人の踏みしめた感触を味わうことができます。

1枚の水田跡がとても小さいことがわかります。

ミニ水田は大きいもので22.43㎡、小さいものでは1.11㎡。

現在は30aの区画を標準に大きいものでは1haもあるそうです。

水田跡と共に、2つの遺跡から出土した弥生時代の土器などが保存されています。

弥生時代の土器は、貯蔵するための〝甕〟が中心となります。

稲作が始まって生活スタイルが変わったことを表しているようです。

縄文土器のような華やかな装飾は影を潜め、実用的な形と文様が中心となります。

上部に控えめに表されたギザギザの鋸歯文様が、この地域で出土する田舎館式土器の特徴であるようです。

祭祀で使われたと思われる高杯は、縄文土器の痕跡が見られるようです。

弥生時代では縄文時代には盛んであった祭祀が、だんだんと縮小されていったと考えられています。

稲作が生活の中心となったことで人々の意識はより現実的になっていき、〝祈り〟の形も変わっていったと思われます。

「蓋形土器」とありますが、蓋として利用されたのでしょうか?

どれもこのような文様がつき、小さな穴が上下2個づつあいています。

僅かながら土偶も見られます。

数㎝足らずの顔だけになってしまった土偶。

良く見ると顔のパーツは奇麗に彫られているように見えます。

ひょっとすると金属の道具が手に入っていたのでしょうか?

東北北部に弥生文化の花を開かせた「垂柳遺跡」ですが、その終末は…

洪水によって消滅してしました。

この周辺の遺跡も同様で、この地域では紀元前1世紀に降水量の増加と低温化がおこり、周囲を一気に水没させるような大規模な洪水があったと考えられています。

遺跡は洪水によって埋没しそのまま放棄されたのです。

その後は縄文時代と同じく狩猟・採集を中心とした生活へと回帰し、北海道と同様に続縄文文化が続いたようです。

再び稲作がおこなわれたのは、6世紀頃とされています。

「垂柳遺跡」の土器は

マンホールの蓋の図柄になっています。

夕方になってもまだ日が高く、

強い陽ざしが注ぎます。

「田んぼアート駅」には人影はありません。

でもここには

「田んぼアート」がある大きな意味がある!

そのことに誇りを持っているかのように、

堂々とカッコよく津軽平野に直立し続けています。

参考図書

日本の先史時代 藤尾慎一郎 著 中公新書

歴史と人物14日本古代の新常識 中央公論新社

最後までお読みくださり有難うございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?