それぞれに宿る暖かいもの

今年を振り返ってみると、縄文時代の遺物を見るために訪れた博物館や資料館などは、およそ30カ所(延べにすると約35カ所)にもなりました。

そこで出会った多くの土偶たちから、〝好きな土偶トップ10〟発表~!としかったのですが、手や脚のパーツだけのものや、小さな欠片の一つ一つが愛しく何とも甲乙つけがたくて…、残念ながら決められませんでした。

客観的に土偶を見ることができるようになること!を来年の〝やりたい事リスト〟に早速加え、〝トップ10〟は来年の宿題としたいと思います。

***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

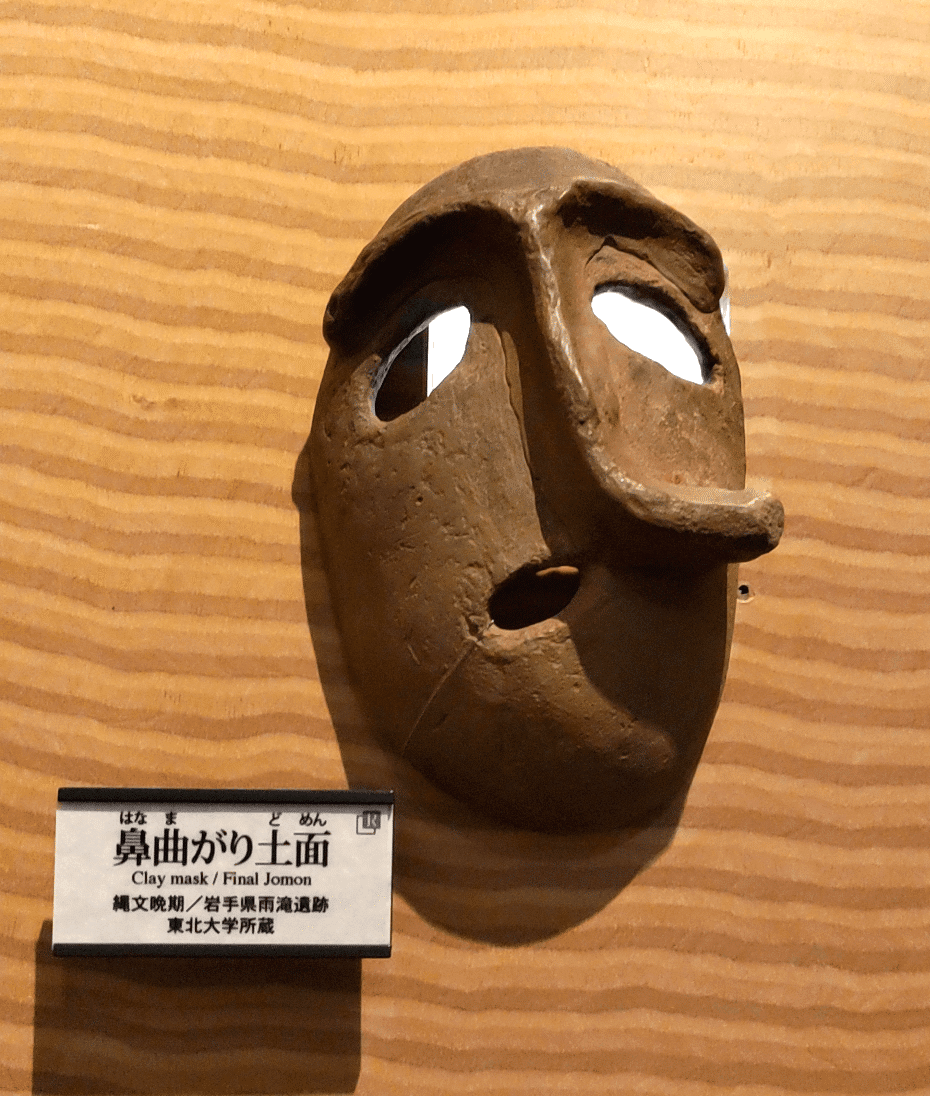

そんな中で、あまり見かけなかったのが〝土面〟です。〝土面〟は出土数が少なく、その殆どが縄文時代の後期・晩期の東日本から見つかっています。

〝顔〟の表現の一つの形である〝土面〟は、縄文時代におけるシャーマニズムと関係があると言われています。

身分の差などがなかったと言われる縄文時代において、厳しい自然と共生していくために、シャーマン的存在の人が人々を一つにまとめ導いたと考えられています。

今まで〝土面〟と出会った数が少なく資料も少ないことから、〝面である〟という認識程度しかありませんでしたが、新潟県立歴史博物館で全国の〝土面〟レプリカの展示を見て、これは何だか面白そう、とその個性的な表現に興味が沸いてきました。

そこで今日は、何だか面白そう⁉な〝土面〟を紹介したいと思います。

先ずは秋の青森で出会った、縄文時代中期前半に作られ、〝日本最古の土面〟と言われるこちらの〝土面〟です。

まるで欠けたビスケットのような顔は、目は丸い穴、眉と鼻が盛り上がった隆帯で表現され、それ以外の部分は何かを刺した様な無数の刺突文が施されています。

お面であったら、顔につける為の紐のようなものを通す穴が必要ですが、この土面には見当たらないようです。

このようなものは、顔にはつけずに手で掲げるようにして使ったと考えられています。

ここからは新潟県立歴史博物館に勢揃いしていたレプリカ。

来年はぜひとも本物に会いに行きたと思っている〝土面〟たちです。

歪んだ大きな目、曲がった鼻が超個性的!トランス状態のシャーマンを表しているようにも見えます。

目の下のうすい縦線は涙、口周りの曲線は髭を表していると言われています。

こちらのまん丸の目の下にも縦線がありますが、大粒の涙を流しているようです。耳の穴?は紐を通すためのものでしょうか。

全体にほりが深く鼻が高い丹精な顔立ちは、縄文時代の人がモデルでしょうか。

目が吊り上がり深く刻まれた文様は、この地域に伝わる伝統行事アマメハギを連想させます。

番外編の九州代表は、大型のイタボガキで作られた貝の面。同様の貝面は、縄文時代中期・後期の北部九州の縄文遺跡で見られるそうです。

そしてこちらは、もう数回お会いしたお馴染みの顔。

東京の「多摩の丘陵人の肖像」と言われる、縄文時代中期前半の〝土面〟または〝土器の装飾として貼り付けられていた顔〟と考えられているものです。

目力があるのには、目玉がくっきりと表現されているからでしょうか。有無を言わせないような、押しの強さを感じます。

これらの〝土面〟は、かなり個性強めの顔が多いように思えますね。

その土地土地の風土や風習、大切にしたいもの、守りたいものが違うことで、このような地域色が強く表されたのでしょうか。

でも皆の共通した祈りは、今と同じく〝毎日無事に過ごせること〟や〝大切に思う人の幸せ〟であったように思えます。

***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

今年も残すところ僅かとなりました。

私達が一年で一番、故郷や家族、懐かしいあの頃を想いだす時ですね。

豪華なお節料理より何よりも我が家のお雑煮が一番恋しく、素敵なホテルよりも生活感溢れる実家の居間が懐かしく感じます。

毎年必ずやってくるゆく年くる年、

今年もまた、皆それぞれの心に暖かいものが宿る時間となりますように!

どうぞ良い年末年始をお過ごしください。

また来年もお会いできることを楽しみにしています(^_-)-☆

最後までお読みくださり有難うございました。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?