ビル・ヘイドンという男

※2022/8/9に投稿した記事を誤って削除してしまったため、再投稿しています。

※映画「裏切りのサーカス」および原作小説『ティンカー・テイラー・ソルジャー・スパイ』のネタバレおよび私自身のとっ散らかった妄想を含みます。

ビル・ヘイドンという男が好きだ。

高慢ちきで、人たらしで、人を手球で転がすようにして愛し、愛され、しかし本当の愛を知らず温もりに飢えた哀れな男。

大学生だった頃、BBCドラマ「SHERLOCK」にダダハマりしていた私は、ベネディクト・カンバーバッチとマーティン・フリーマンの作品を漁り、有名どころを制覇しようと試みた。

その一作品目がおそらくこの「裏切りのサーカス」だった。

そこでビル・ヘイドンというキャラクターに出逢い、いつしか彼を理解し、憎み、憐れみ、そして愛するようになった。あれから7年ほどが過ぎたが、その思いは未だ変わらない。

私はビル・ヘイドンの何が好きなんだ?

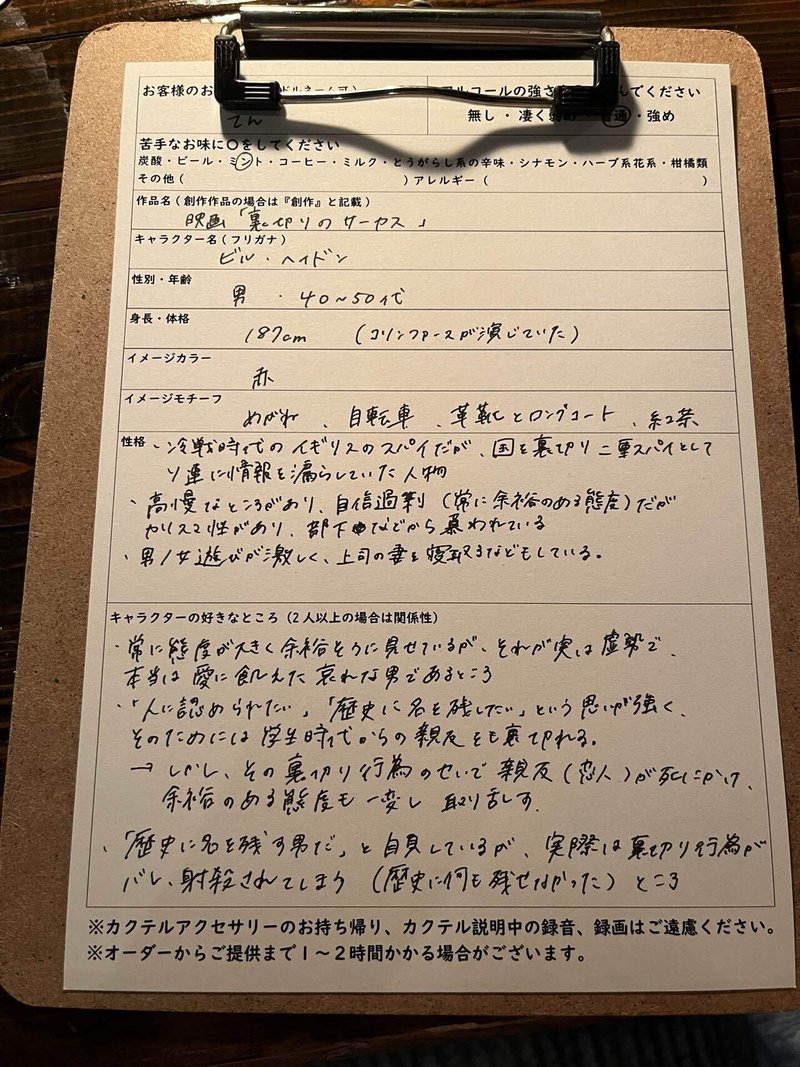

一枚の紙を前にしてふと考え込む。ペンを持った右手は完全にフリーズしていた。

私は彼の何を理解して、どういったところを愛しているのだろうか。

ビル・ヘイドンを愛しているという強い思いと裏腹に、それを裏付けるものを、私はなにひとつ持っていなかった。

隣の友人の手が止まったのを見て、慌てて感情のままに書き殴ったものがこれだ。

オタクというものは「推し」モチーフに弱い。グッズはもちろん、スイーツや香水など、モチーフにできるものはなんでもする。

かく言う私もそのうちの一人である。

大阪は天満にある、Bar BlueWood。小さなドアを開けた先に、ひとりのバーテンダーさんと我々を含む3組のオタク。カウンター席の目の前には大量のリキュール。

そして私は先ほどの紙を差し出された。ビル・ヘイドンのモチーフカクテルを作るために。

私がウンウン唸りながら羅列した彼についての文言は以下のとおり。

【性格】

・冷戦時代のイギリスのスパイだが、国を裏切り、二重スパイとしてソ連に情報を漏らしていた人物

・高慢なところがあり、自信過剰(常に余裕のある態度)だがカリスマ性があり、部下などから慕われている

・男/女遊びが激しく、上司の妻を寝取るなどしている

【キャラクターの好きなところ】

・常に態度が大きく余裕そうに見せているが、それが実は虚勢で、本当は愛に飢えた哀れな男であるところ

・「人に認められたい」「歴史に名を残したい」という思いが強く、そのためには学生時代からの親友をも裏切れる

→しかし、その裏切り行為のせいで親友(恋人)が死にかけ、余裕のある態度も一変し取り乱す

・「歴史に名を残す男だ」と自負しているが、実際は裏切り行為がバレ、射殺されてしまう(歴史に何も残せなかった)ところ

私の、愛とも憎しみとも何ともいえない叫びを読み解いて、バーテンダーがカクテルを作る。目の前に静かに置かれたそれは、ビル・ヘイドンが傾倒した共産主義の象徴、または撃たれた彼が右頬から流した涙の「赤」に染まっていた。

ビル・ヘイドンの容姿を模した背の高いグラスに、彼がひたいに乗せていたチャームポイントの眼鏡。

上部には、サイレントプールというジンを。

ロンドンの南西部で創業したサイレントプール蒸溜所で製造されたスピリッツ。ボトルには無数の花が描かれており口にすると花の香りが広がる。それでいて、ジン特有のツンとした静けさも持ち合わせている。

その香りの芳醇さから「飲む香水」と言われており、ビル・ヘイドンの華やかさをイメージしたそう。

また、ジンは禁酒法時代に密造酒として流行したこともあり、彼が二重スパイであることとリンクさせているとのことだ。

下部には、赤く色づけられたリキュール。その正体は、アーモンドのような独特な甘みを持つディサローノ・アマレット。別名、愛の酒。

まさしく、愛に飢えた男にぴったりの酒だ。

まずは混ぜずにそのまま飲むと、サイレントプールの上品かつ華やかな香りが際立つ。そしてその後にゆっくりとかき混ぜることで、ディサローノ・アマレットが混ざり合い、甘さが増してくる。

虚勢を張って生きているビル・ヘイドンが、最愛の親友を失い取り乱すさまを表現しました、とバーテンダーは淡々と語る。

また、氷の形状にまでこだわりがあった。クラッシュアイスは、他の氷の形よりも断然溶けやすく、時間が経つにつれてカクテルの味を薄めやすい。

「……つまり、歴史に何も残せなかった男を表現しました」

バーテンダーの最後の一言が私の脳内で静かに響き渡った。

ビル・ヘイドンは哀れな男だ。

彼は愛を手だまに取るようなそぶりを見せ、結局は自分が一番愛に弱く、飢えていた。誰かから認められたい、ひいては愛されたい。そんな反抗期の少年のようなくだらない理由で国と親友(恋人)を売った。

彼が死ぬ間際……裏切り行為が暴かれ送還される前、彼は「私は歴史に名を残す男だ」と言った。その言葉は彼の虚勢であり、夢であった。

彼は一ミリたりとも歴史に名を残せなかった。——実際はそこそこ名を残していたのだが、彼はそれで満足していなかった。そのことを彼自身がよくわかっていた。わかっていながら、そう捨て台詞を吐いた。

その哀れさが、たまらなく好きなのだ。

バーテンダーのお姉さんが淡々と語るカクテルの解説を聞きながら、私はビル・ヘイドンの哀れさを愛していたのだな、と気づく。

何も残らない、何も残せなかった。それでも虚勢を張って、平気なふりをして、誰よりも傷ついていた心を隠して最期まで英雄として去ろうとした。そしてそれに失敗した。

そんな、哀れな男の人生を愛していた。

私の語るビル・ヘイドンの解釈を第三者に噛み砕いてアウトプットされてようやく、そのことに気づけたのだ。

彼を愛しているという業の深さを噛み締めながらカクテルに口をつけると、細かく砕かれた氷は混ざり合い、その姿を消していた。

ビル・ヘイドンの人生のように、何も残さずにひっそりと。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?