シュタイナー 教育の日々

私は、娘をお腹に宿している時に、シュタイナー 教育に出会い、興味を持ちました。

マクロビオテックを実践し、健康で出来るだけ自然と共に生きる暮らしを目指していたので、そんなご縁で巡り会えたのかもしれません。

私の住む鹿児島市にもシュタイナー 教育の幼児園があり、そこで、子どもを産んでからずっと子どもについて学んできました。

今、娘は、小学1年生になり、同じ系列の小学部に進んでいます。

今回は

3学期通常授業一日目の報告をご紹介したいと思います。

お迎えに行くと、学校の近くの駐車場まで歩く道すがら、顔をぐんとこちらに向けてしゃべり出す娘。

「今日は探検をして神社に行ったよ」

「神社で相撲を取ったよ」

「勝ったの?」と私。

「勝った」

嬉しそうに、報告してくれました。

1年生4人

2年生は0

3年生4人

4年生2人の

縦割りクラスで、大きい人に見守られながら教えられながら、学んでいます。

もちろん、学年別に授業もありますが、多くの時間を1から4年生で過ごしています。

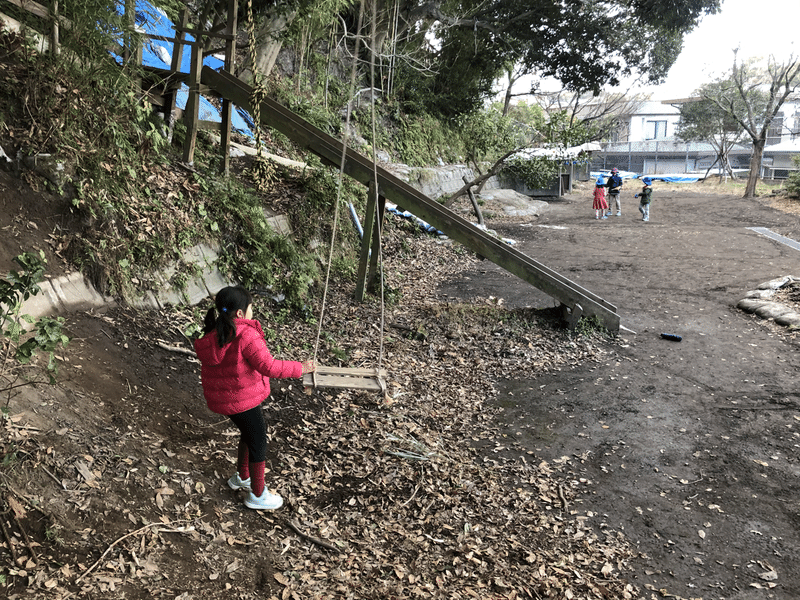

この日は、新年や冬を感じる授業だったのでしょう。近所を探索し、お世話になっている神社にご挨拶に行ったようです。

実際に目で見て聞いて触れて匂いを嗅いで、得た情報が、字になり、絵になり、歌になり、劇になって大きな力になっていきます。

ひとつひとつが丁寧に積み重ねられている学びなので、とてもゆっくりですが、子ども達の中に深く入っている事を日々の中で感じます。

鹿児島では、あちこちに土俵がありよく相撲を取るのですが、それも、その地ならではの文化を自然と学んでいるんですね。

見ると聞くとは大違いということわざも示すように、本当に教育にとって大切なことには手を抜かないあり方の中で学ぶ娘が、羨ましい限りです。

「あのね今日学校の水道が凍ってて

水が飲めなかったんだけど

7年生のTくんが直してくれたんだよ」

「僕も困ってたんだよね

と言って蛇口の上のとこを外してお湯をかけたら

水がでたんだよ」

自分に出来ないことを、年上の人が助けてくれる経験を、幼児期から繰り返してきている中で

活きて使える知恵を暮らしの中で学んでいるのがよくわかります。

娘が通う学校は、中学部まであり、中学生になると7.8.9年生と呼びます。この中学生達が、よく幼児や低学年の子と遊んでくれるのです。

そんな光景を見るのが、私は大好きなんですね。

年上にとっても、人に教える経験により、自分の身につくという成功体験も得られて、自分の存在を尊く感じられるようなっていくようです。

高学年のみんなは、不思議と自信があって、個々が大事にされている空気感が漂っているのです。

信頼があるのが見えます。

信頼って目に見えるものじゃないはずなんですけどね。

でも、おそらく、あの子ども達を実際に見たら、「ホントだね。見えるね」と言ってもらえるんじゃないかな。

長くなりましたが

一言では、言い表せないシュタイナー 教育を、日々の出来事を紹介する事で、感じていただけたら幸いです。

また、違う角度から書いてみます!

最後まで読んでいただきありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?