2020年2月の記事一覧

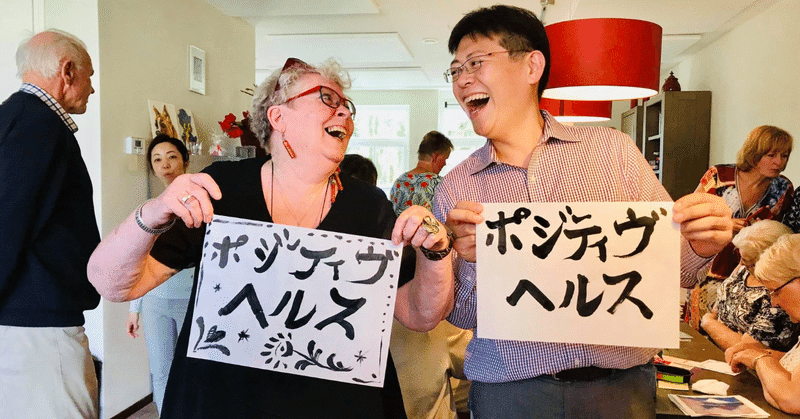

医療者の専門性は“評価・判断”から、“インスピレーション・スポットライト”へ!? オランダで見たこと、気づいたこと #ポジティヴヘルス

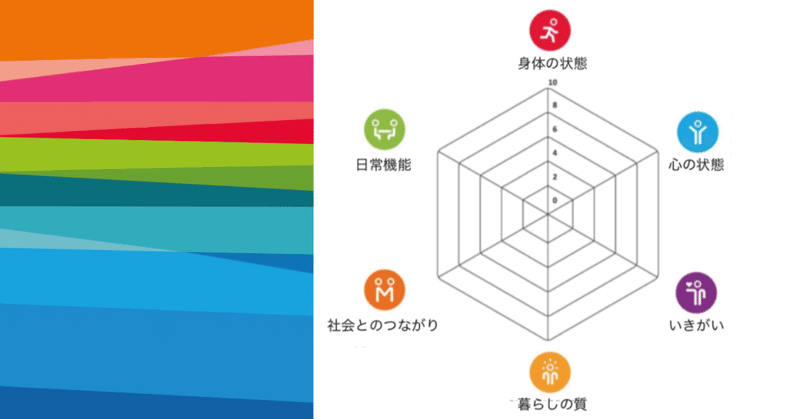

地域に健康な人が増えるために、医療者は何をするべきか 健診に引っかかった多くの人に説教をする 再検査をして、薬を出す 定期的に薬を取りに来れない人に文句を言う 結局合併症でこんなはずじゃなかったと言う患者を励ます そんな風な毎日を、現場の医者は送っていないだろうか?その活動は、地域に健康な人を増やしているのだろうか? ポジティヴヘルス発祥の地、オランダではどのように扱われているのか見てきた。 ポジティヴヘルスセンター視察とインタビュー オランダには、複数のクリニッ