一級建築士製図試験メモ_1《作図表現はイメージすることが大切》

皆さんこんにちは。

昨年S資格長期クラスでチューターをつとめたYAP(やっぷ)がお送りします。

今回は昨年長期クラスでチューターを務めた中で、受講生から受けた質問への回答をお伝えしていきます。

かなり初歩的な内容も多いですが、補足説明も加えていきたいと思います。

昨年学科に合格するも、短期で合格することができなかった方、今学科を勉強中の方々には特に確認や予習になると思いますので、勉強の箸休めにお使いください。

今後「メモ」としてシリーズ形式でお伝えしていきますので、参考になったという方は是非フォローしていただけますと嬉しいです。

それでは行ってみましょう!

まず1回目は作図についての質問と添削で気になった内容です。

1.外部建具の表現を理解する

作図をしていても意外と立体をイメージできておらず、トレースになっているのが風除室の建具。ここでは立体のイメージと共に線の太さ表現も含めて解説します。

一級建築士試験を受ける人は設計職以外の方も多くいるので、製図試験でいきなりこのような表現が出てきて困惑する方も多いようです。

しかも短期ではいきなり2.5時間で作図しろとの無茶ぶり。図面の意味を理解することなく、ひたすらトレースをしている実態があるそうです。

立体のイメージは下記の図のようになります。

立体のイメージ、切断面を意識することで線のメリハリも意識できるので、是非イメージを持って作図していただきたいです。

Autoドアには2種類あります。

両引き戸→利用者メイン出入口(風除室有)→主出入口

片引き戸→利用者サブ出入口→テラス出入口、イベント広場出入口等

※これらはバリアフリー法により、引き戸対応となっている。→水勾配の意味は段差が無いという意味。

このように立体表現をイメージすることで、作図のしやすさや、正確な作図につながることもあるかと思います。

立体表現のイメージを持つ上では、私の作成した標準解答例の立体表現が非常に役立つと思いますので、是非見て作図に役立ててみてください。

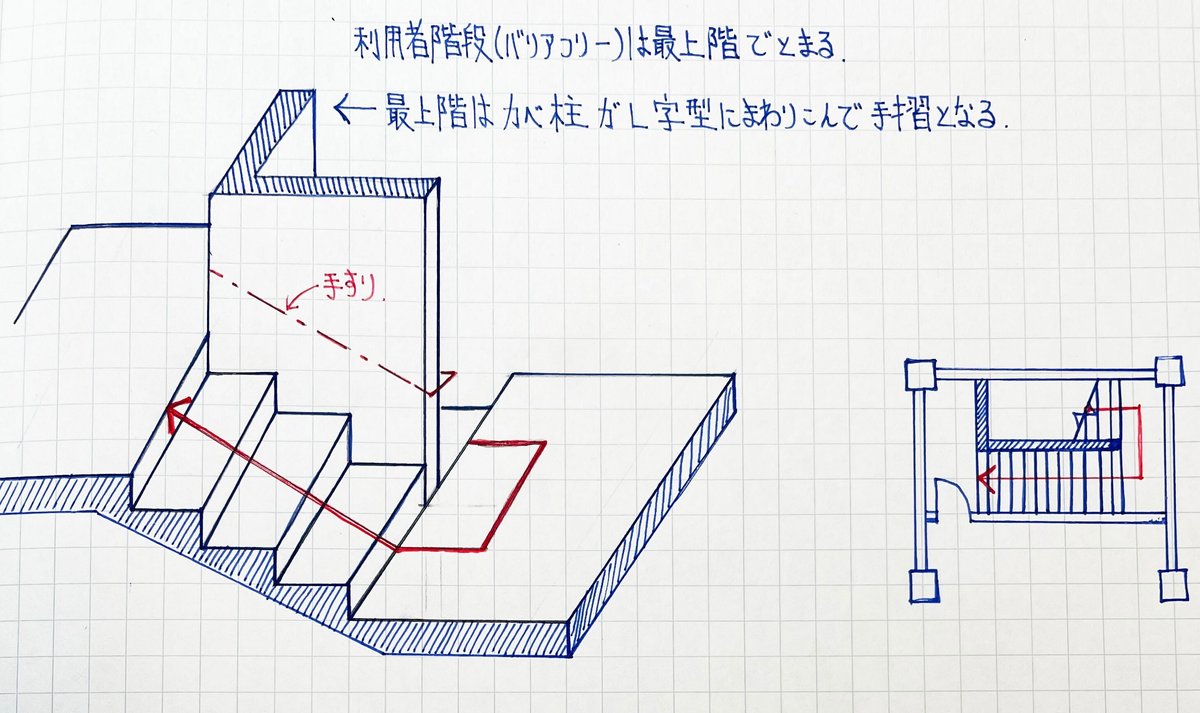

2.最上階の階段表現を知る

最上階の階段表現は意外とイメージできていない人が多くいます。

管理用階段(建築基準法)は屋上へのメンテナンスルート確保の為、上階に行けるように書く。

利用者階段(バリアフリー)は最上階でとまる。

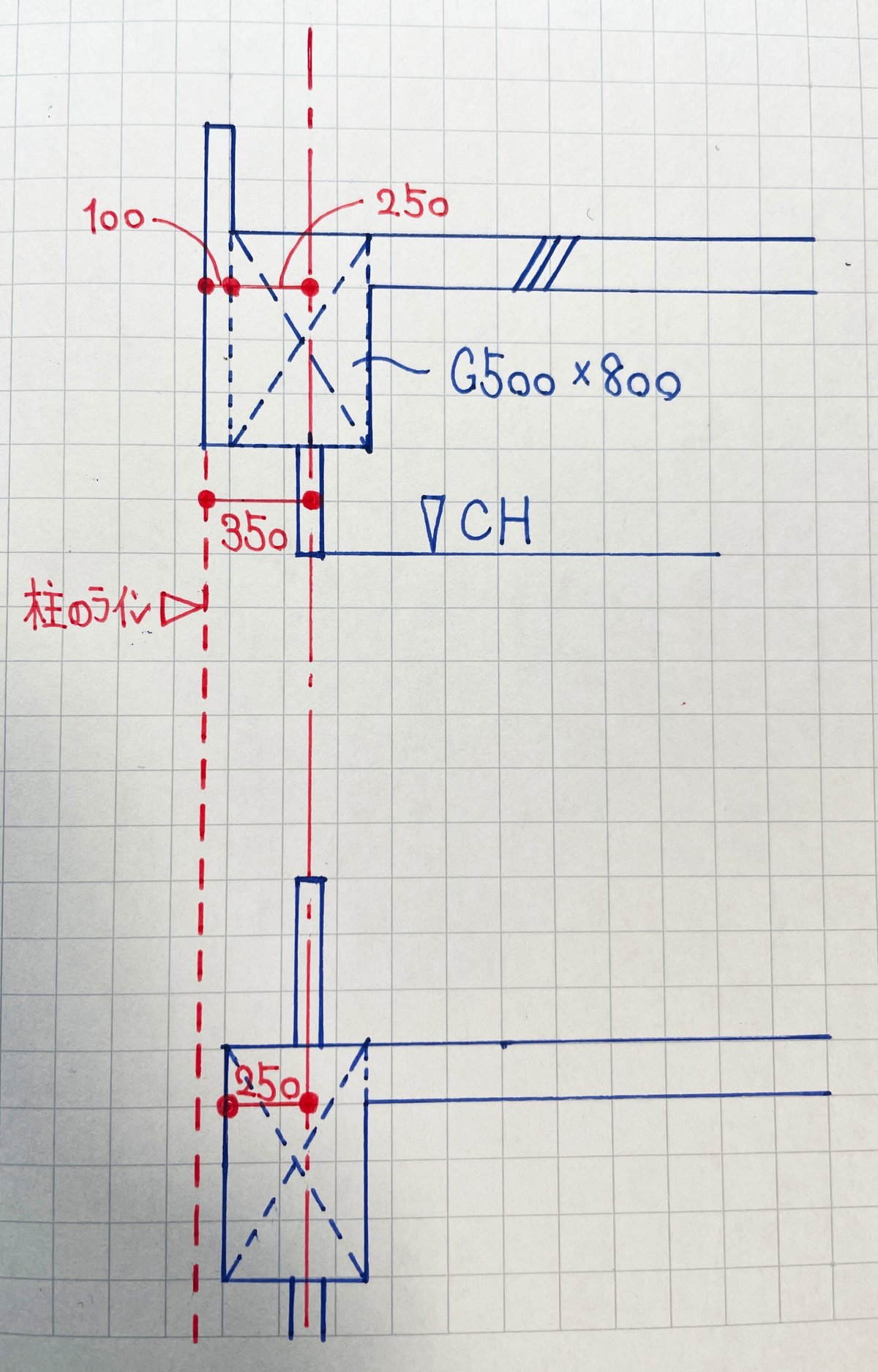

3.断面図 パラペット廻りの納まり

パラペット廻りだけ梁が100mm外側に付加されている。

これもよくある作図の勘違いですが、本試験で減点になるほどの話ではありません。ただ、一級建築士取得後に恥ずかしい思いをしないように、しっかりと理解した上で作図をすることをお勧めします。

最後までお読みいただきありがとうございます。

今後も「一級建築士製図試験」についての情報発信、解説を行っていきます。今回の記事が為になったという方はスキとフォローしていただけると嬉しいです。

Twitterでも情報発信を行っています。そちらもフォローしていただけると嬉しいです。 @y_architect_p

ココナラでは図面の添削等も行っています。こちらもフォローしていただけますと嬉しいです。

Youtubeチャンネルを開設しました。今後一級建築士試験の学習方法等についての動画を更新していきますので、是非チャンネル登録をよろしくお願いいたします。

SEE YOU NEXT TIME !!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?