CMC_Meetup Tokyo vol.31 に参加して 「コミュニティはどうビジネスの中にあるべきか」を参考に「カスタマーサクセスはどうビジネスの中にあるべきか」を考えてみた

2024年4月23日に開催された、第31回 CMC_Meetup Tokyo。テーマはなんと『事業に貢献する「CS」視点からのコミュニティマーケティングの可能性』! 今、非SaaSのIT企業でカスタマーサクセス推進部門(いわゆるOpsやイネーブルメントです)の責任者をしている私としては参加を即決しました。参加して得たことや私なりに整理したことを書いてみました。

CMC_Meetup Tokyo vol.31 について

CMC_Meetupをご存じの方や、今回のCMC_Meetup Tokyo vol.31に参加された方はこの章は読み飛ばしてくださいませ。

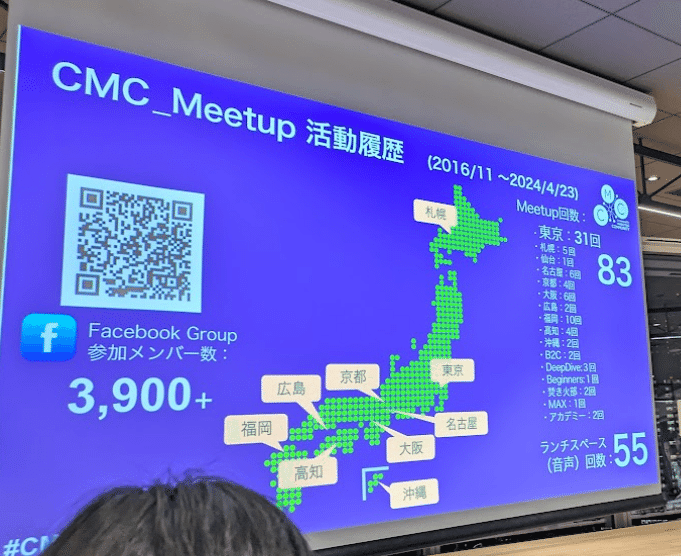

CMC_Meetupとは「コミュニティマーケティングについて考えるコミュニティ」であり、「コミュニティマーケティング、ビジネスコミュニティの立ち上げや運営などに関心がある方であれば、どなたでも参加できる非営利のコミュニティ」です。はじめは東京での開催から始まって、名古屋・大阪・福岡・広島など各地にその広がりを見せています。基本的にはオフラインイベントを主体としているようですが、X(旧Twitter)のスペース上で開催されるランチスペースというオンラインイベントもあります。公式サイトもご覧ください。4/23時点では・・・その実績たるや!!☟

そして今回のCMC_Meetup Tokyo のテーマはこちら・・・!

パネルディスカッションやLT(Lightning Talk)と呼ばれる5分スピーチなどなど、アジェンダ詳細についてはこちらをご覧ください・・!☟

コミュニティ、その起点をどこに持ってくるのか

株式会社primeNumberでtroccoUGのコミュマネをしている北川 佳奈さん(X:@knuna_t )のLTからの気づきです。「コミュニティの運営にこの部門が最適!ということはない」とお話されていました。マーケ主体なのかカスタマーサクセス主体なのか。どちらを取るのか・・・それは、扱う製品の特性やフェーズ、その企業のフェーズ(目的は何か?)によって変わってくる。コミュニティ草創期から成長期・・・と時が経つにつれて主体となる部門も変わっていくということでした。

事業も企業も生き物。徒然なるものだし、しかも元の水にはあらずなので、その都度、事業課題や目的を見極め、主体となる部門の見直しをかけていくものなのだと、すっと納得できました。

このことこそつまり・・・『コミュニティを目的にしない』ということに他ならないのですよね。これコミュニティ界隈のテストには必ず出る重要なキーワードですのでお忘れなく!! (コミュニティ界隈のテストって・・?

コミュニティもカスタマーサクセスも、他部門あってこそ

小島さんのファシリテーションで始まった、Salesforce社でCSを立ち上げた坂内明子さんと、CSカレッジを運営するなど国内CSをけん引する丸田絃心さんによるトークセッションでは、

「カスタマーサクセスは、カスタマーサクセスマネージャあるいはカスタマーサクセス部門だけではできない」が重要ポイントの一つでした。事業において社内のどの部門が決定権を持っているかの見極めは大切。Salesforce社の場合は営業部門が決定権を持っていたので、カスタマーサクセス・コミュニティの価値の説明を徹底的に営業部門向けに行ったそうです。

カスタマーサクセスは、他部門に比べて製品の良し悪しに関する情報が圧倒的に多く集まる部門。VoC(Voice Of Customer)を製品開発部門にタイミングよくフィードバックをすると製品開発部門としてはうれしい。

営業部門は更新やアップセル・クロスセルのタイミングを狙っており、製品導入後の様子を知りたいと常々思っていたりする。それに関するネタをタイミングよく営業部門に提供すれば彼らにも喜ばれる。

つまりカスタマーサクセス部門は社内他部門に対し、「相手のサクセスが何なのか」を念頭に置いて活動すると、価値を認知してもらいやすいのではないかと思います。

ただし、カスタマーサクセス部門の中の人が目的をはっきりさせておかないと、他部門の人に何でも屋のように認識される危険性があります。これはもしかすると、非SaaSかつ、わりと歴史ある企業に置きがちな気がします。この、「目的が何か」という点は、コミュニティとカスタマーサクセスの共通的な注意事項かなと思います。

コミュニティの在り方から想起するカスタマーサクセスの在り方

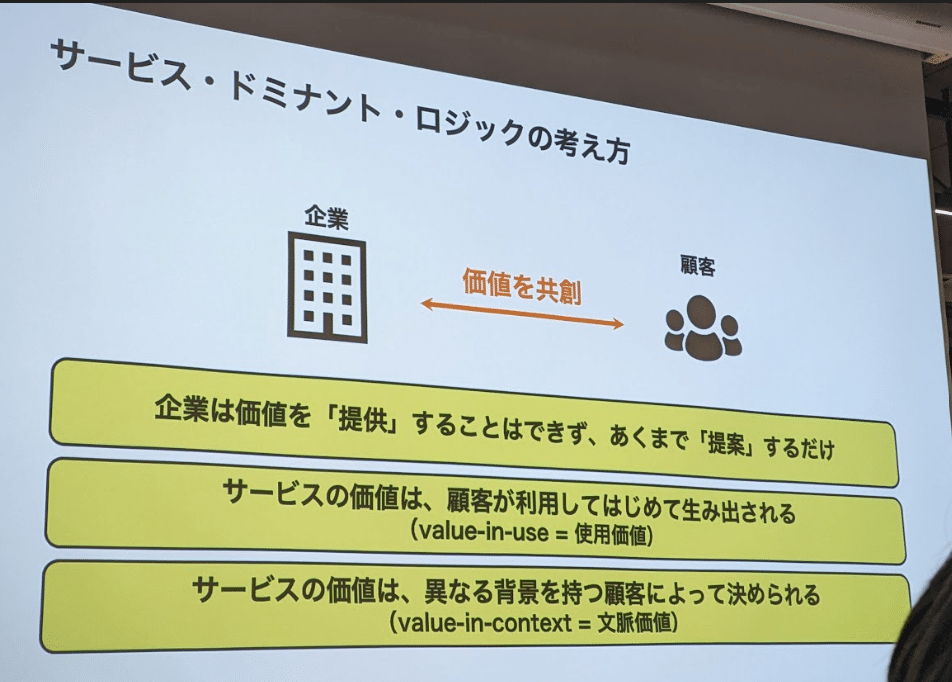

LTのトリを飾ったのは・・・コミュニティマーケティング推進協会の理事でもある小笹 文さんの「サービスドミナントロジックから捉えたCSでのコミュニティの価値」。

サービス・ドミナント・ロジック・・・という言葉は初耳でしたが、カスタマーサクセスとコミュニティの在り方を示すにはぴったりだと言えます。

「ベンダーが顧客に届けられるのは製品の機能や使いこなしの道筋であって、製品を活用した先の価値を届けることまではできない」・・・つまり、価値を提供することを責務のように思うのは違うな、というふうに私は理解します。当社はシステムインテグレータ(いわゆるSIer)ですが、お客さまが困っているなら手取り足取り良かれと思ってとことん代行してしまうケースや、無事にシステム稼働開始を見届けるとその後それっきりコンタクトを取らないケースがあったりします。どちらのケースも良くなくて、このお客さまが当社や当社製品を通じて何を価値として受け取って頂くのか、という突き詰めが甘かったり、観点が古いのでアップデートが要るなと反省しきりです。

また、小島さんが冒頭で説明して下さったコミュニティマーケティングの定義を拝見しつつ、「カスタマーサクセスの目的な何なのか」を考えることができました。

カスタマーサクセスの起点は「顧客理解」であり、そこから「顧客育成」「顧客創造」に伸展するものだと思います。現在利用中の顧客の声や今に至るまでの足取りを徹底理解すると、この製品や当社の強み弱みが浮き上がる。そのネタはマーケティング・プロモーション担当が欲しい内容であり、「顧客創造」に活かされる。どうアプローチすれば引合いから受注に持っていけるかという点はプリセールスなどが担う「顧客育成」です。

事業拡大につながるKPIや目的を、他部門を登場させつつ、できるだけ早く設定できることがカスタマーサクセスの肝になってくるのだなと、みなさんのLTを聞いていてあらためて思いました。

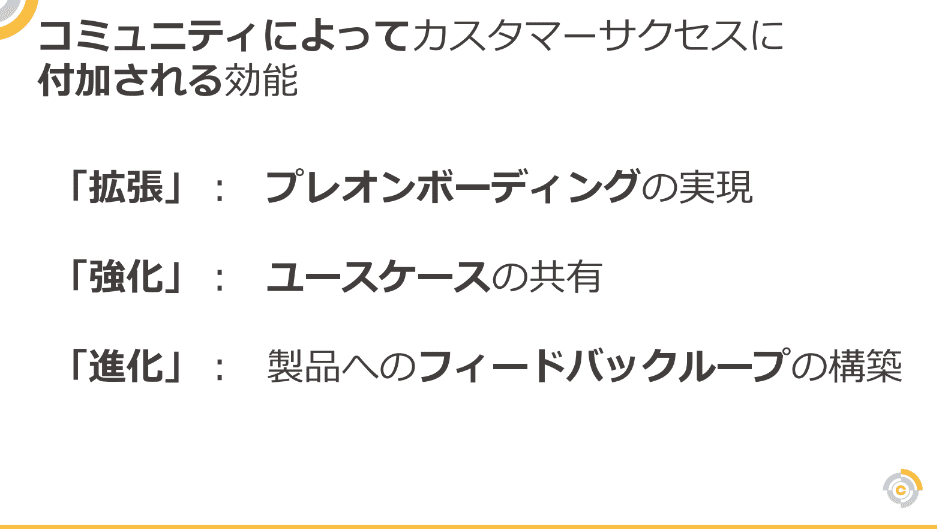

コミュニティもカスタマーサクセスも、他部門にどう影響していくかを決めていかないと活動が成り立たない、ということを下記2つの図を並べて感じました。また、カスタマーサクセスでは常により経営的な視点を求められるという点はひとつの特徴なのかもしれないと感じます。

この2つのスライドを見比べると面白い。#CMC_Meetup pic.twitter.com/vvFElaCCSM

— 原田 泰裕 / Nulab inc. (@yasuhirox) April 23, 2024

当社はいわゆる非SaaSのJTC(※)ということでカスタマーサクセスの浸透には苦戦していますが、他部門のサクセスと事業のサクセス、経営としてのサクセスを意識しつつ、活動の目的とKPIを掲げていくことが重要なのだなとあらためて思いました。

※)Japanese Traditional Company:日本の伝統企業。これまで作り上げた事業スタイルや組織風土を変えにくい会社

さいごに

CMC_Meetup Tokyo Vol.31は、まさに今奮闘中のカスタマーサクセスがテーマということで始まる前からワクワクしかありませんでしたが、新しいことも既知のこともバランスよく入っていてとても濃厚な時間でした。(聞き入ってしまってXの投稿を忘れがちだったことを反省・・・)

このお二人と…ってマジで凄くないですか?昨夜は何とも濃ゆい、鼻血がいつ出てもおかしくないひとときでした🔥 当社は非SaaSな会社ですが、自分たちの活動の良し悪しを確認できたり、今後もこの方向で進んでいいんだな!と背中押されたり。…レポート書くぞ💪📒🗒#CMC_Meetup #カスタマーサクセス pic.twitter.com/gC0BnJd0tj

— MakikoNakanishi (@makikomakiko2) April 24, 2024

これからも「カスタマーサクセスも手段の一つ」を念頭において「カスタマーサクセスと言わずにカスタマーサクセスを実践させる」ということを加速していきたいと思います。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!