デュレンマットという居場所

ベートーヴェン生誕250年の陰で小さくひっそりと祝われているもう一つの節目がある。それはスイスの作家・戯曲家、フリードリッヒ・デュレンマットの生誕100年。

ほとんど口外したことがないが、実は私、デュレンマットの大ファンである。邦訳はごくわずかしかない上に、その大半はかなり前のもの。だから私にとってもデュレンマットは長らく「名前は知ってるけど一度も読んだことのない作家」の一人に過ぎなかった。それがひょんなきっかけで彼が亡くなる直前に行った講演記録に触れ、「呼ばれた」感があまりに強烈だったため、まずは短編を一つ、二つ、そして戯曲を一つ、二つと読むうちに、「熱烈」つきの愛読者になってしまった。愛読嵩じて長いスイス生活におけるドイツ語演劇鑑賞デビューをついに果たしただけでなく、ヌシャテル州にあるデュレンマットセンターには二度も足を運んだほど。

そのデュレンマット生誕100年を記念してチューリッヒの小さな文学美術館「シュトラウホフ」(二階はジェームス・ジョイス財団←ジョイスは二度に分けてチューリッヒに暮らし、最後もチューリッヒで亡くなっている)で「デュレンマットの宇宙」と題された展覧会が開催されていると知り、早速出かけてみることに。コロナ蟄居生活で、外出といえば肩の痛みのためのフィジオセラピーと週一のマーケット、あとは犬の散歩くらいしかない寂しい日々の中、ここしばらくほぼ週一のペースで続けている美術館訪問。そのお出かけシリーズにデュレンマットを加えられた(しかもレンブラントの次を飾ることができた)ことの喜びはこの上ない。

もっともデュレンマット、それ誰? という方もきっと多くおられることでしょうから、展覧会の内容についてはここでは省略。じゃあ何が今回のテーマなのか、といえば、それは「帰属」、あるいは「居場所」ということ。

スイスの片隅で本の中に見つけた小さな居場所

どこの国に住もうが、どんな社会に生きようが、ほんのわずかでも何かに帰属している感覚がその場所に持てるか持てないかによって、生きやすさや生きづらさは随分と違ってくる。そのことを私自身、実はデュレンマットとの出会いによって、改めて痛感したのだった。長い長いスイス暮らしの中で、デュレンマットの作品と出会ったことで実に初めて、私はこの地への愛着というか、少しホッとできる居場所を見つけることができたからだ。

例えば、朝、ちょっと間違えた格好をしてしまった場合、どうも1日中、居心地が悪かったりする、あの感じ。似合わぬ服を着ている時の違和感や自信喪失の、あの感じ。それを自分はスイスでずっと抱いてきて、まあシンプルにいえば辛かった。そこへ登場したデュレンマットさん。もう30年も前に亡くなってしまった人だけれど、彼の道案内があれば、なんとかやっていけそう。彼の作品を次々と読む中、そんなふうに思うことができた。それは相変わらず似合わぬ服を着たままの自分にとって、ずいぶんと気が楽になることだった。似合わぬ服を破り捨ててしまわなくても、そこそこ心穏やかに生きていけそうな、そんな気がしたのだった。

『皇帝ロムルス』の、素っ頓狂な諦念とユーモアと歴史観。

『老婦人の訪問』の、人間の愚かぶり、滑稽ぶり、情けなさ。

『故障』の逃げ場のないスパイラル的ドラマトゥルギー。

『ギリシャ人男性、ギリシャ人女性を求む』の、倫理や道徳や規律正しさと背中合わせのグロテスクや滑稽。

人を食ったような滑稽、諧謔、グロテスクと、その背後に見え隠れする宗教や愛との葛藤。究極の、自覚的・意図的にして絵画的なカリカチュア。半端じゃない食いしん坊ぶり、食への執着。スイスドイツ語やスイス的なるものへの愛着と、冷徹な批判精神。書き言葉(ハイジャーマン)と話し言葉(スイスドイツ語)との自覚的な緊張感ある共存。そのどれもが、私にはガツンガツンと強烈に、けれど非常に居心地よく響くのだった。

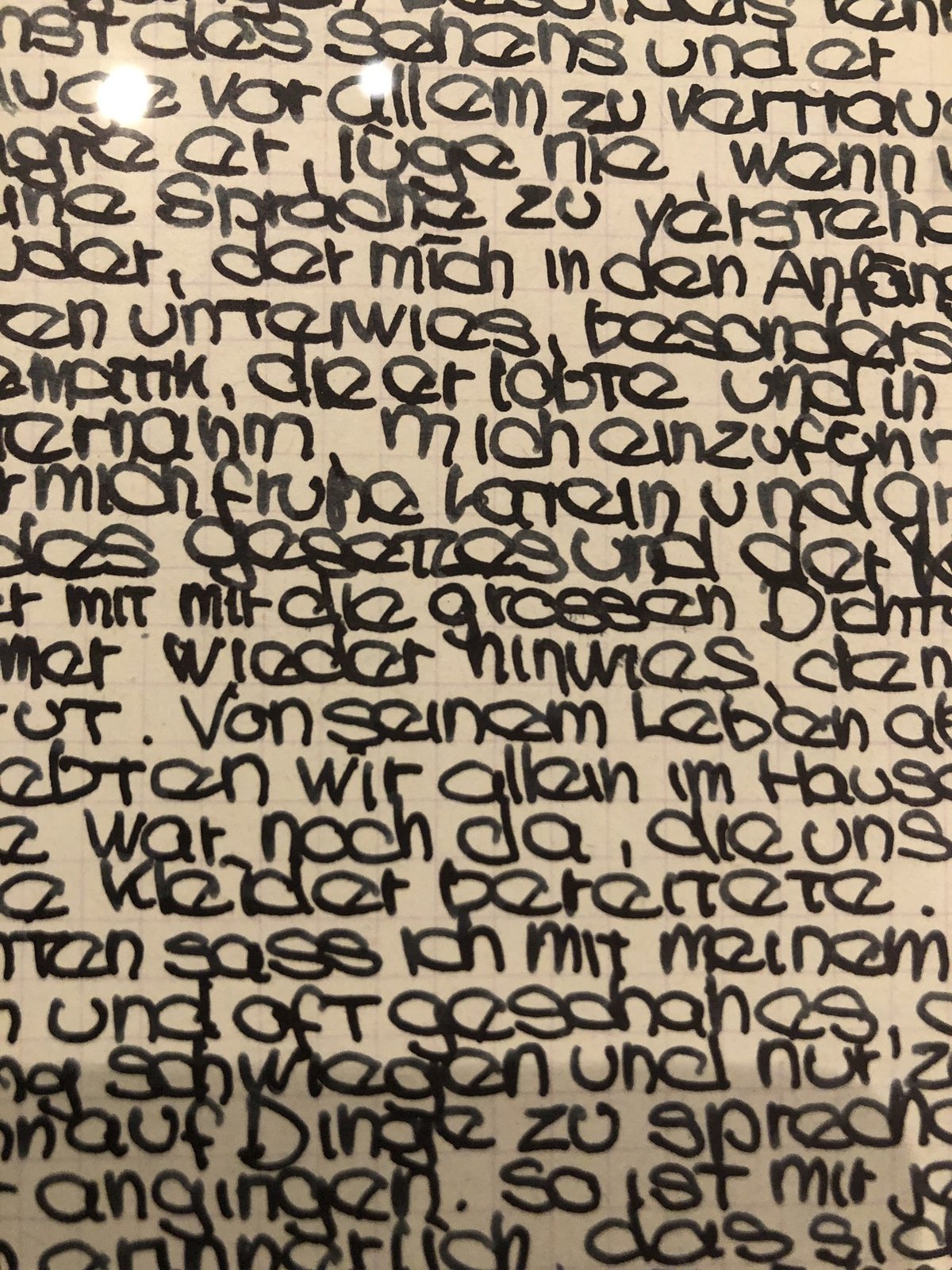

デュレンマットの手書き原稿や校正、そこにもんどりうつ七転八倒ぶりを目にするのは今回が初めてではなかったけれど、やはり今回もまた、胸を打たれた。こんな風にしてこの人は日々、書き、直し、また書き、直ししながらあの数々の楽しい作品を生み出したのだな、それも私の住むここから地続きのスイスの西の方の丘の上の書斎の机で、と想像するだけで、なんとはなしに嬉しくなるのだ。

さて、この「デュレンマットの宇宙」展、週一美術館シリーズで訪れたどの美術館のどの展覧会にも勝る盛況ぶりだったこともまた、驚きであるような、いや逆に納得できることのような。盛況といったって、もちろん普通の一軒家くらいの規模の美術館の一階と二階のスペースに、私を含め、ざっと7〜8人の参観者、といった程度だったけれど、人口密度的にはレンブラントをはるかに凌いでいた。そしてみなさん、ものすごく熱心(全員、一人で来ている)。原稿の前で、絵の前で(デュレンマットはまた、非常に個性的で優れた画家でもある)、演劇上演のポスターの前で、随分長い時間たたずみ、説明文を目を皿にして読んでいたりする。なんというか、実に頼もしい固定ファン層の厚み、みたいなものをそこに感じ、そしてその隅っこに自分もみそっかす的に乗っかっているような、いや、乗っけてもらっているようなありがたい感覚、それもまた一つの居場所のあり方というものだろう。

暮らしのどこにもデュレンマット

最初に受付で切符を買ったのだが、コロナ対策のプレクシガラス板の向こうで係のおじさん、いや、おじいさんが、マスク越しに何かもそもそ言う。

「え、なんですか?」

よく聞き取れなくて、(ドイツ語もわからない人がなぜここに来る、と思われないだろうかという巨大な心配と共に)尋ねてみる。

「いや、メガネ曇っちゃってらっしゃるから、よかったらこれをどうぞ」

そういって、ガラスの脇からティッシュケースを差し伸べてくださるのである。マスクしたまま急に暖かい空間に入ると、ほんと、曇っちゃうんですよね、メガネって。

「まあそれはどうもご親切に」

そうお礼を言ってティッシュを引っ張ろうとするのだけれど、かじかんだ手がうまく動かず、結局、だましだまし引っ張っているつもりが、中身をごそっと全部出してしまった。ぷぷ、とかすかに笑ったおじいさん、「まあ、どうぞ全部お持ちください」。

人の親切が心に響くコロナ年の年の瀬。そしてそんなささやかな一シーンですら、人のアクションの表と裏とその間の層にはいろんな感情や偶然が詰まっていることを想起させ、なんだかデュレンマット舞台の一挿話になりそうだ、などと思ってお腹のあたりが少しぽかっと暖かくなる。

今年、いろんな賞やベストセラーを独り占めしてぐいぐい飛ばしている河出書房新社さんあたり、もっとデュレンマットの翻訳、出してくださらないかな。マイナー好みの私が言っても説得力ないかもしれないけれど、とにかくすごく面白いし、限りなくローカルにして限りなくユニヴァーサル、時空を超える普遍性抜群ですし、独文、ではなく「ドイツ語文学」という広くて豊かなジャンルにとって、デュレンマットは(マックス・フリッシュと並んで)絶対欠かせないエレメエントですから。