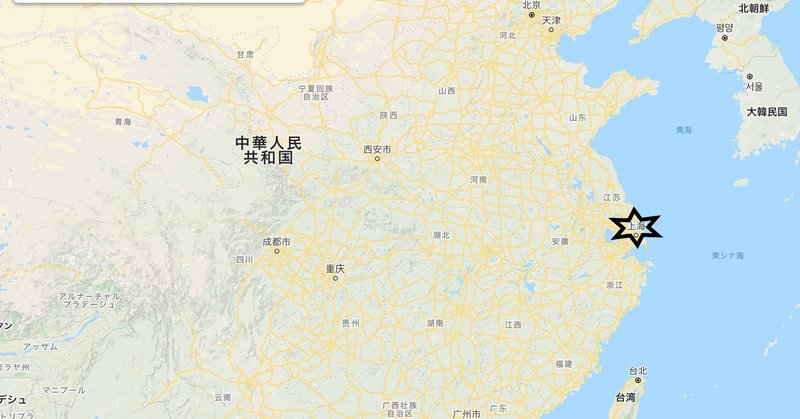

アジアさすらいの日々ー中国編④(上海上陸と雑技団の天才たち)

<前回までの旅>

…丸二日間の船の旅は退屈ながらもバックパッキング経験者から様々な情報を聞くことができた。そしていよいよ船で出会った僕たち6人に上海上陸の瞬間がきた…が港には何もなく、僕たちはタクシーに乗り込むことにした。

******************************

9月22日㈭

我々6人を乗せたタクシーは大陸から少し離れた上海港から、長い橋を渡って市内中心部のホステル(アキラ君が既に調べていた。僕たちもその案に同乗することにしていた)へ向かっていた…とはいってもタクシー内での会話や状況はほとんど記憶に残っていない。覚えているのは、窓から見た海の景色と興奮だけである。今思えば大した光景ではなかったかもしれない。ただタクシーが上海の街に入ると、見たこともない漢字が書かれた看板、3人乗りで原付にまたがっている家族、あるいは何の変哲もないレストランでさえも僕の好奇心を次から次へと揺さぶっては視界の彼方へ消えていった。そう、ようやく僕は異国へと来たのだ。ここには日本では出会うことのできない人々や現象が詰まっていて、人生観を変えてくれるような体験をさせてくれる、タクシーが進んでいくにつれて僕はそんな予感を抱き始めていた。

港から30分ほど乗り続けていただろうか。タクシーはようやく目的地に到着し、何もわからぬままアキラ君に続き車を降りると、中国という国を構成するありとあらゆる成分たちが僕の五感を刺激してきた。車から発せられる大音量のクラクションや上海人の話し声、排気ガスのにおいの中からわずかに感じとれる中国独特の調味料の香り、そして街を練り歩く人々や自転車が次から次へと入り混じっていく光景、まさに中国のイメージそのものだった。そして僕は上海という街のパワーを身体全体で受け止めながら、体中からアドレナリンが激しく分泌されているのを実感していた。

ただ僕が旅の始まりを心の中で祝福してる間にアキラ君たちはいつのまにかホステルの場所を見つけていて、生活用品が売られている店やどう見ても若者向けではない服屋が入っている古びた建物の間に、それは所狭しと陣取っていた。「旅舎」といった看板がなければホステルかどうかもわからないような、決してお洒落でも新しくもないアパート風の建物だったが、僕にとってはその全てが貴重だった。バックパッカー経験者の彼らは早々とその建物に入っていったのだが、僕は彼らに呼ばれるまでホステルの外観や街の様子をまるで初めてディズニーランドに来た子どものようにずっと見回していた。

彼らの後を追い、茶色なのか灰色なのかわからないような薄汚れた外壁の建物の中に入っていくと、ドアを開けたすぐそこは受付カウンターで、20歳代前半の若い女性が既にアキラ君たちを出迎えていた。船で僕を案内してくれた中国人女性と比べて彼女は容姿端麗で比較的愛想も良く(あくまでも中国での話で、日本と比べればそうでもないのだが)、英語も堪能だった。アキラ君やアツシ君との会話の節々で見せる彼女の笑顔は、少し離れたところからチェックインの様子を眺めていた僕の、異国での緊張感を幾分和らげてくれた。

船上生活で疲労がたまっていたことや上海の街を少し散策したいということから、僕たちはとりあえずここで2泊する事に決め、それぞれが2日分の宿泊費を支払った(一番安いドミトリールームで値段は一泊/1ベッド45元、日本円に換算すると約600円だった)。受付の彼女は僕たちをドミトリールーム(大人数部屋)に案内し、言われるがままに僕は野上さん、ヨウスケ君、と同じ4人部屋で(他に客が来なかったので最後まで3人だけだったが)過ごすこととなった。彼女はテキパキとした仕草で僕たちにシャワー室やトイレの場所を伝えると、まるで出張から戻ってきたかのように自らのワーキングスペースである受付に腰を下ろし、携帯電話をいじり始めた。

僕たちはといえば彼女がいなくなったあと簡単な話し合いで好きなベッドを選び(僕は2段ベッドの上段を選択し、彼らはいずれも下段を選択した)、僕はひとまず中国初日の宿泊場所を確保することに成功した(写真はインターネットで拾った画像だが、上海のこのホステルもこのようにこざっぱりとしていて、比較的新しい場所だった)。

改めてこのホステルを見回してみると、欧米系の旅行者が多く、ロビーにはソファーだけでなくボードゲームや旅行本などが置かれていて、中国人客はほとんどいなかった。そのため僕が想像していたいわゆる日本的な「ホテル」とは全く違っていて、宿泊客同士や従業員との距離感が近く、それぞれが思い思いの活動をしていた。他の従業員がタオルを運んだりしているのを横目にケータイゲームに熱中する受付係、もう昼だというのに優雅にコーヒーカップを片手に小説を読む白人女性、他にすることもないのか衛星放送のテレビを見て爆笑しているヒスパニック系アメリカ人など、そこはまるで世界中から選抜された暇人が一斉に集っているようだった。結果的にわかったことだが、このホステルは「国際青年旅舎」というユースホステルで、外国人旅行者(特にバックパッカー)を主に対象とする比較的安い宿泊施設であった。その為長期滞在しやすいように安いドミトリールームが充実していて、比較的清潔な部屋やシャワールームが整備され、簡単な料理が作れるほどのキッチンも自由に使用することができた。

********************************

そんなホステルの施設をひとしきり見てまわり、荷物を整理していると、アキラ君たちが部屋へやって来て、こう言った。

「片づけが終わったらみんなで昼ご飯を食べに行きませんか?」

10分後、僕は彼らと共に初めて上海の街へと繰り出すこととなった。

僕たちが宿泊したエリアは上海の中では下町のような雰囲気で、そこらに軽食の屋台や個人経営の小売店や食堂があり、セブンイレブンもホステルのすぐ近くにあった(夜に普通の烏龍茶を買おうとしたことがあったが、実は中国のお茶は基本的に砂糖入りで、その後の旅でもなかなか中国でシュガーレスのお茶を買うことができなかった)。そんな店々の様子を興味津々の子供のように覗き歩いていると、ふと路上で売られている時計に目を奪われた。そのまま何気なく気になった時計の前で足を止めると、座りながら客の見定めをしていた中年女性が凄まじい勢いで僕に話しかけてきた。

「@#$%^&*!!!」

中国語なので当然僕は理解できない。困惑した表情で彼女に視線を送っていると、彼女は怯むことなく、

「60(シックスティー)!ベリーチープ!グッド、グッド」

と僕を外国人だと見抜いたのか僕にもわかる英単語を並べ、日本では感じたことのない圧倒的なプレッシャーをかけてきた。ただ中国で買い物をする時には決して言い値で買うべきではない、といったことを様々な本で予備知識として蓄えていた僕は、勇気を出して、

「30(サーティー)!」

とドキドキしながらも言葉を発した。すると彼女はよくわからない微笑みとともに、

「50(フィフティー)」

と更に僕にバトンを渡す。そしてそのまま金額を言い合うだけの会話が続き、結果いつの間にか僕はその時計を38元(約510円)で購入することになっていた。まさになだれを打ったかのような一瞬の攻防だった。彼女は「やられたよー」というような態度を見せていたが、実際にはそれが本心なのか全くわからかった。もう少し頑張れば300円くらいにはなったかもしれない。ただ僕は腕にずっしりと重いシルバーの装飾品が装備されたという充足感だけでなく、初めての値切り交渉を何とかこなせたという達成感も得ることができ、幸運にもこの時計はその後紛失するまでの1年半もの間、ずっと止まることなく時を刻んでくれたのだった。

********************************

バックパッキングにおいて最も重要なスキルの一つ、値切り交渉を終えると僕たちは近くの屋台で少し遅めの昼食をとることにした。僕はさっぱりとした、ベトナムのフォーのようなヌードルと、小籠包(のようなもの)を注文した。ヌードルはあっさり味で食べやすいいたって普通の味だったが、小籠包のほうは口に入れた瞬間肉汁がじゅわっとあふれ出し、口いっぱいに広がったスープの美味しさは病みつきになるほどだった。そこらの屋台でもこんな味を出せる、まさに「美食は中国にあり」の言葉が正しいと心から信じるほどであった。

ちょっとした買い物と屋台巡りを終え、時刻はそろそろ16時に差し掛かるころ、アキラ君が「上海雑技団を見に行こう」と言い出した。そういえば上海にはそういうものがあったな、と思い出しながら後をついていくと、その会場らしき場所の前にポスターが貼ってあり、そこには30分後の時刻に開演するというようなことが書かれていた。カメラをホステルに忘れた事と値段が150元(約2000円)もするなどの理由から少し躊躇しながらも、皆が行くという同調圧力もあって僕は彼らとともに中に入り、最前列でショーの始まりを待った。

結論としては、圧巻としか言いようのないくらいに素晴らしい演技だった。写真ではなかなか伝わらないかもしれないが、生で見る迫力とパフォーマーの身体から創られる芸術性は21歳の僕の目を釘付けにし、まるで夢を見ているような幻想的空間を与えてくれた。中国風のコマを足や傘で回し続ける演目や、大きめのワイングラスを次から次へと頭に乗せていく演目など、老若男女問わず中国の手練れたちが圧倒的な演技を見せつけていた。僕は拍手も忘れるほど、彼らパフォーマーの一挙手一投足に目を奪われ、公演が終わるまでステージから目をそらすことは一度もなかった。

↑写真は上海の夜。

会場を出てもまだその興奮は抑えられなかった。僕たちは上海の夜道を歩きながらホステルに戻ったが、就寝時間になってもずっと彼らのパフォーマンスの残像が頭に残っていてなかなか眠れず、とりとめもない考えが頭の中でぐるぐると回っていた。

世界には多種多様な人間がいる。この旅の目的はそれぞれの土地の、いわゆる「普通」の人々の生活を覗き見ることであったのだが、一方で上海雑技団員のような「特別」な人々もいるのである。どのように「普通」の人々は「普通」となり、どのように「特別」な人々は「特別」になることができたのか。才能と努力。僕は何か才能はあるのか、これから何に向かい、どのように努力すべきなのか。そんなことを考えながら21歳の僕は瞳を閉じ、中国第1日目の夜は更けていくのだった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?