建築家の解体

書評_032

ADL(慶應SFC松川研究室)B3 高部達也

書籍情報

著 書 建築家の解体 Reinventing Architects

著 者 秋吉浩気

発行日 2022年2月16日

発行所 VUILD BOOKS

本書は、30代の若手と呼ばれる人たちの中から、世界で同時多発的に広がるデジタル建築の潮流の最先端で活躍する6人の建築家・建築理論家にVUILD株式会社の代表取締役CEO、秋吉浩気氏が声をかけ、インタビューをした内容を一人一章にまとめた六章構成の本となっている。秋吉氏が影響を受けた人たちを紹介することで、さらに彼ら/彼女らに影響を受ける人たちが増えると、日本の建築業界も変わるのではないかという考えから生まれた本となっている。

著者は、1988年生まれの建築家/メタアーキテクト、VUILD株式会社代表取締役CEOである。2013年芝浦工業大学工学部建築学科を卒業したのち、2015年慶應義塾大学大学院政策メディア研究科X-Design領域修了、2017年にVUILD株式会社を立ち上げた。代表作には、VUILDが持つ現代デジタル技術で地域の伝統構法である合掌造りをアップデートすることを試みた建築物《まれびとの家》(2018)、日本初のクラウドプレカットシステム「EMARF」、デジタル家づくりプラットフォーム「Nesting」などがある。

今回、議論したい点はこれから紹介するデジタル技術のみならず、なにか新しい事柄を学ぶ際、

1. 明確な目的を実現させるために必要不可欠な手段の学習をする

2. 目的は不明確だが、とりあえず手段となるツールから学習を始める

のどちらが自分に適しているかを互いに話し合っていただきたい。

Interview1

Gilles Retsin氏(UCLバートレット校准教授、Automated Architecture(以下;AUAR)共同ディレクター)

〜デジタル建築生産における美学、システム、建築家について〜

Retsin氏は秋吉氏と同じ問題意識を持っており、Zaha Hadid Architects(以下;ZHA)のパトリック・シューマッハが提唱したパラメトリシズムの影響を受けたデジタル建築家達がCNCやデジタルファブリケーションを用いて複雑な形状を作りたがる一方でそれらにかたちの意味合いが希薄であることや、デジタル技術を押し進めるベクトルを形状ではなく、住宅供給を再考し、人々がどのように住宅にアクセスするかという、私たちの生活様式を再考するための方法として用いること目指している。こうした意識改革は2008年のアメリカ合衆国での住宅市場の悪化によるサブプライム住宅ローン危機が発端となり、曲率や形状といった議論から、流通や分配、プラットフォームの議論へ考えの重点が移ったとしている。これは秋吉浩気氏の『メタアーキテクト−次世代のための建築』で扱っている問題と同じである。

デジタル技術の実践と学術研究の間にはギャップがまだまだあり、そのギャップを埋めることが重要とRetsin氏は言う。従来のスターアーキテクトという古いモデルは通用せず、生き残りをかけて自身の作品を作るだけでなく、会社を設立したりして状況の変化に柔軟に対応する必要があるとしている。

Interview2

Mollie Claypool氏(UCLバートレット校准教授、AUAR共同ディレクター)

〜オートメーション時代の建築の理論〜

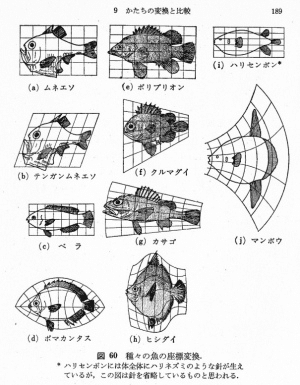

Claypool氏が寄稿した論文「デジタルと建築−過去、現在、未来」の中で彼女は、生物学や適応、変化をどのように理解するか、それがかたちの理解とコンピュテーションにどのような影響を与えるかについて扱った。生物学を理解する目的として19世紀ダーシー・トムソンを始めとする生物学者が生物の類型と特定の環境や振る舞いがその形態や進化に与える影響との関連性について考えていた点が、デジタルの裏側に潜む思想と似ているためだとする。

ダーシー・トムソン『生物のかたち』

続いて秋吉氏はグレッグ・リンやパトリック・シューマッハなどのパラメトリック主義が重要視しているようなトップダウンの手法ではなくディスクリート建築におけるボトムアップの手法により可能性を感じているとしたが、 Claypool氏はディスクリートが完全なボトムアップだとは考えていないとし、それはボトムアップとトップダウンの中間で機能すると言う。ディスクリート建築はいろいろなことができる一方で、建設方法や技術、人間の振る舞い、クライアントの要望など現実のトップダウン的な制約条件によって制限があるため、可能性は有限であるとした。

Interview3

Soomeen Hahm氏(南カリフォルニア建築大学講師、SoomeenHahmDesignCEO)

〜拡張するデジタル・デザインの現在〜

彼女はARを用いて制作物を作ることに重点をおいている。

ARファブリケーションが得意とするのは、知識を他人に伝えることであり、本当によい・分かりやすい指示を与えられれば、遠隔操作で誰かに好きなものを作ってもらうことも可能であることとした。コロナ禍というパンデミックの中で、遠く離れた場所に行けなくとも作品を作ることが可能になったのは非常に大きい出来事という。デジタルツインによって3Dモデルと現場の状況をスクリーン上から直感的に確認・比較ができるのがARの強みであるという。

Hahm氏らのチームは2019年のタリン建築ビエンナーレに蒸気で曲げた木材を使用したパビリオンを出展した。これはinterview1で紹介したRetsin氏らがデジタル建築の美学としてディスクリート建築をあげたが、それらは常に直線的で角張ったものにあると誤って広められてきたことに対する批判的な意味合いもある。そして彼女はザハ的な全体が一体的に成形された表面をパネル化する手法でなく、非常にプリミティブなパーツを積み重ね、累積的なプロセスによって複雑さを生み出すようなオブジェクト指向的な手法を取ること、それこそが「ディスクリート建築」の本質であり、彼女らが提案する新しいタイプの離散的な美学(discrete aesthetics)であるとしている。

https://soomeenhahm.com/portfolio-item/steampunk-pavilion/

また彼女らのグループはAR技術用いたHoloLensを使って建築手法をパビリオンの規模を超えた実建築の施工に応用するだけでなく、これらの技術がどのようにして彼女らにこれまでと異なるデザインを与えるか、彼女らだけでなく私たちの未来の建物がどのようなものになるのかを知ることができるという点に注目している。大事なことはARをどう使うかではなく、デザインを進化させるためにテクノロジーの発展をどのように理解するかであり、名作と呼ばれる作品を作るのは難しいにせよ、まだ見たことのないものを作ることができる、自分達が作りたいものを作る可能性がARによって広げられたことを理解することであり、今後も議論すべき点だとしている。

Interview4

Christopher Robeller氏(ブレーメン応用化学大学教授、同大学DPBディレクター)

〜建築のデザインと生産を行き来する中間的建築家像〜

建築学と土木工学が交差するところで活動していたChristopher Robeller氏の根底にあるのは、土木工学を統合することは建築物にとって非常に重要であるという考えだ。伝統的な建築では建築意匠の設計と構造計算は一つの仕事だったにもかかわらず、現代において分野の専門分化が進んだため、それらの職が別々の職となっている。ただRobeller氏はこれからの時代、新しいテクノロジーとインターフェイスを使って再び統合されるかもしれないとしている。設計と生産を直接リンクさせ、デザイナーに機械を最大限使用する可能性を与えることでそれが実現するとした。

またRobeller氏は先述の通り、現在は専門分化してしまった分野をたった一人でこなしていた日本の大工文化は素晴らしいとし、現代においてそうした手加工の技術はハンドスツールの登場、デジタルファブリケーションと徐々に移っていったとする。そういった原点回帰的な流れを考えると、私たちは改めてデジタル技術等を用いて伝統的な手法に戻っていると主張している。一方で昔と違う点は迅速かつ正確な加工、施工がデジタル技術を使うことで可能になったとし、自らのプロジェクトを例に上げた。彼が行ったリサイクルシェルプロジェクトでは曲面シェルを平面プレートのみで構成しており、これは三角形分割ならぬ六角形分割・五角形分割によるデュアルネットワークを採用しているという。部材同士の接合は日本の伝統的な木材の接合方法である千切り(ちぎり)とよく似た方法で行ったとし、伝統的な大工仕事を振り返るとたくさんの宝物に出会え、それを現代のデジタル技術と組み合わせて使うことでこれまでにない試みが可能になるとした。

https://www.robeller.net/projects.html

Interview5

Arthur Mamou=Mani氏(ウェストミンスター大学講師、 建築設計事務所Mamou-Mani・デジタルファブリケーション工房 Fab Pub主宰)

〜開かれた建築の生態学〜

10代の時LOGOという子供向けコーディング言語に触れ、単純なルールから生まれる幾何学模様に魅了された彼は、フランスで建築を学んだ後AAスクールに進学した。そこでの最初の課題で彼は建築が単なる建物を超えたシステムであること、システムそれ自体が生きていること、自然のあらゆるものは観察すると一連のルールに従っていることなどを学んだという。そんな彼は卒業プロジェクトにパラメトリックデザインに環境的アプローチを適用したが、これは現在彼が「エコ・パラメトリック」という言葉を使っていることに直結する。彼にとってテクノロジーとは地球に役立つものでなければ意味がなく、テクノロジーを使うことが目的化してしまっては、なぜそこに作品が存在しているか分からなくなってしまうという。

卒業後、ZHAやジャン・ヌーヴェルの元で働き、AAとウェストミンスター大学で教鞭をとっていた中で、彼はデジタルファブリケーションがいかに民主的でオープンなコミュニティであるかに魅了された。もし家に機械があって、ものを印刷したり切ったりすることができれば誰しもが自分の「消費」に関わることができ、自分にできることを知ることで産業に対し、よりインパクトを与えることができるとしている。

デジタルファブリケーションの文脈での民主化だけでなく、彼はアメリカ・ネバダ州の砂漠で年に一度、一週間開催される「バーニングマン」という祭りの顔、街中央部にそびえ立つ神殿「Galaxia」を設計し民主的な方法で施工した。このGalaxiaは400個ある三角形のモジュールを建築に携わった経験がない140人ほどのボランティアがシンプルな接続、シンプルなネジを使うことによって組み上げていくという民主化の象徴ともいえる構法を用意し共に組み上げた。「バーニングマン」の最終日にはこれを燃やすことで人々の記憶に長く残るものとなったと語る。

https://mamou-mani.com/project/galaxia/

彼は建築を永続性という意味で見ていないといい、先述のバーニングマンを例に挙げ、永久的なものを作っても循環していないインパクトのないものと考えている。彼の中で建築とは流動的な概念であり、次に建てるべき恒久的なものはある意味で、分解したり、再構築したりできるものでなければならないとした。これを読み、筆者はゼミの中でよく出てくる伊勢神宮の式年遷宮を頭に浮かべた。西欧的な考えである物質に持続可能性をもたせるのではなく、いわゆる日本的な、仕組みに持続可能性を託している「システムの循環性」と言えるのではなかろうか。

Interview6

Philip Yuan氏(同済大学教授、同大学建築環境技術センター共同代表、ロボットを用いたデジタルファブリケーションを行う Fab-Union主宰、デジタル教育ネットワークDititalFUTURES共同設立)

〜デジタルが一般化した社会の建築〜

彼は2003年に自身の事務所「Archi-Union」を立ち上げ、様々なコンペで勝利し、沢山の建設の機会を得たという。そうした中で彼の中には実践的な経験と大学での研究の両方を統合したいと思うようになり、2010年以降コンピュテーショナルデザインと、ロボティック・ファブリケーションに完全に移行した。中国ではこうしたスタートアップに対する投資意識が他の国よりも高く、多額の資金調達を受けたり、国営の企業とともに研究開発を行ったりしているという。彼が運営しているArchi-Unionでは建築のデザインを、Fab-Unionではロボットのソフトウェアやハードウェアの開発の焦点を当てている。これらのデジタル技術による設計と施工の統合は想像の通り、簡単なことではない。さらに大規模プロジェクトになればなるほど、様々な職域が混在するためデジタル空間上での統合が難しくなってくる。こうしたプロジェクトを束ねるためにも、彼らは学問領域を横断した存在であることが求められるという。

また彼や彼の会社は研究開発したデジタル技術を機能は少々制限されるものの、ネット上で無料公開をしている。こうした彼の行動の根底にあるのはそういった知識を共有し、アイデアを交換し、互いに学び合いたいという欲求があるためだとしている。これを読んだ筆者は、秋吉浩気氏の『メタアーキテクト−次世代のための建築』の第四章に記述されていた内容を思い出した。それは問題や悩みなどを設計者のみで解決しようとするのではなく、その問題をオープンにし、助言や助けを求めることで周囲の人が参加する余白を生み、より多くの知識が集まる仕組みである「弱い建築家」像そのものなのではないかと感じた。

議論

この書評の筆者は慶應義塾大学SFCのAlgorithmic Design Labに所属する学部3年の者である。本で紹介されていたデジタル技術を秋吉氏以外の建築家はどの分野に着目し、研究し、どのように実践の取り入れているのかについて興味があったため、今回『建築家の解体』を書評する本に選択した。

今回、この本を書評の対象にした一番の理由として、筆者自身の建築に対する問題意識が希薄であり、今期行う研究プロジェクトのテーマを決めかねていたことが挙げられる。筆者はいわゆる設計課題的な、与えられた家具制作などの課題には疑う余地もなく取り組むことができるが、今期から取り組むこととした研究プロジェクトについては何から始めて良いか分からない、デジタル技術を使って何かを解決したいという漠然とした意識から問題解決の手段が目的化しかけていた。私はそれ自体が決して悪いわけではなく、それを自覚する事が必要だと考えている。

そこで議論したいのは我々はどういった学びのプロセスを経るのがよいのかという問いである。学び始める最初のきっかけがゴールとなる目的をはっきりさせた状態で始めるのか、それとも目的は曖昧だが手段としてのツールをひたすら学ぶのか、どちらが自分に適した学び方なのかを学ぶ分野別に話し合っていただきたい。筆者の予想では、英語などの言語分野、数学などの理数系科目、我々が行う建築・デザインなどによってどちらが先行するかが違うのではと予想する。またより具体的な話ではSFCでのデザイン系授業である建築CAD入門やデジタルデザイン基礎の既存の椅子分析から自分でデザインした椅子制作まで、スタジオ課題などの立ち位置などについても先程の枠組みに則って考えたい。自分に最適な学び方を見つけることで、今後の学習にいい影響を与えられたらと考えている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?