記事一覧

春めく陽射しの中、精神的バンジージャンプの一歩を踏み出した ~ 音声コンテンツ収録@日比谷公園

2024年3月14日は、「こんな日に散歩しないのはどうかしてる」と思うくらいに春の訪れを感じさせる、うららかに晴れた1日だった。

そしてこの日は、ナカミチさんのムチャ振りでアッという間に音声コンテンツをつくることが決まり、ほどなく収録日が決まり、収録にあたっては「日比谷公園あたりを歩きながら、好き勝手なことを言い散らかす感じでいこう!」と決まった日でもある。

まさに狙い通りの晴れ間。

「ほー

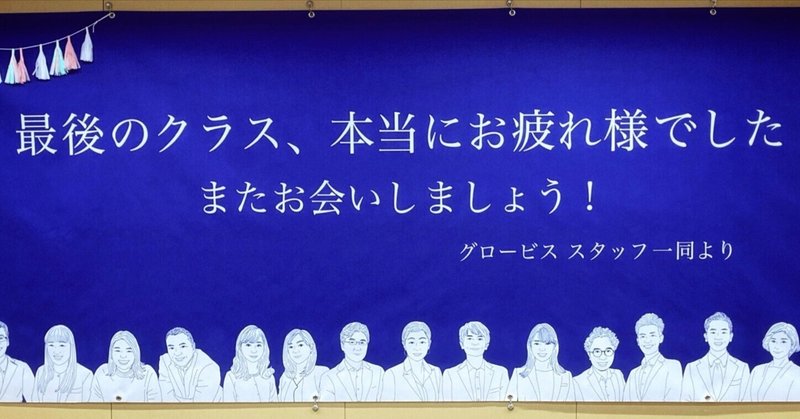

グロービス経営大学院の学位授与式で感じた「心地よさ」の正体

今日はグロービス経営大学院のMBA学位授与式だった。

出席するのは今回が2回目。去年は初めてだったから、いろんなところにめまぐるしく目を向けていたけど、今年は何がどうなるかが分かっている。

ので、何となく前回感じた「心地よさ」みたいな感覚がどこから生まれてくるのかに注意を向ける。すると、そこには微妙に「懐かしさ」のような気分も含まれているように思えてきた。

なるほど。大学院の修士のころを思い

NHK「100カメ」のポケモン世界大会を見ていたら、グラットン「ワーク・シフト」を思い出した

2023年にはじめて日本で開催された「ポケモン世界大会」に集まるいろんな人を描いたNHKの「100カメ」を観た。

ポケモンのことは何も知らないから、カードゲームのこともビデオゲームのことも知るわけがない。でも、これがなかなか面白い番組だった。

「おーっ!」と思ったのは、世界大会に集まる参加者がオンライン上のプレーヤーとしては相手のことを知っているけど、リアルに会うのがはじめてなので、「あなたで

ジョブズのプレゼンは真似できる。でも、真似しないほうがいい(けっして真似してはいけない)こともある

スティーブ・ジョブズのプレゼンは誰にでも真似できる、という記事を読んだ。

プレゼンテーションに関してジョブズには「生まれながらの能力」が備わっていたとビル・ゲイツは語っているが、ジョブズのスピーチの上手さは生まれつきのものではなく、「何度も繰り返し練習し、時間をかけてうまくなっていった」結果である。

ゲイツによれば、ジョブズのプレゼンのすばらしさは「本番で、まるで今その場で思いついたことを話す

ホモ・サピエンス・ジャパニカス 〜 ロボットが担う日本のジェンダー・家族・国家の未来

ドイチェ・ヴェレ(Deutsche Welle)というドイツの放送局のニュース番組を見ていたら、ジェニファー・ロバートソンの「ホモ・サピエンス・ジャパニカス」という本が紹介されていた。

少子高齢化が進む日本。医療や介護、それにサービス産業といったさまざまな現場で顕在化している労働力不足に対して、外国人労働者の受け入れを増やすのではなく、日本の社会はロボット化により解決をはかろうとしている、という

テクノロジーのこれからを考えるカギは、過去に目を向けること!?

(この記事は、問いを投げかけたまま答えを示さずに終わる、たいそう無責任な内容です)

テクノロジーのこれからがどんな方向に向かうのか? 今後どのようなテクノロジーが登場し、私たちの生活をどう変えるのか? その過程で産業の構造が、そして私たちの仕事がどのように変化するのか?

テクノロジーのこれからについては、日々、新たな議論が巻き起こっています。しかしその議論は、なかなか一つの方向に収斂することが

「感情の生き物」としての人の生態が、組織マネジメントにどのような「客観的」影響を与えるのか?

人は感情の生き物だ。

そういう話をよく聞きます。しかし、人は感情の生き物だから、どのようなメカニズム・プロセスで何をどう感じ、どのような行動をするのか、とつづくことはほとんどありません。だから、そうした考え方や行動が他の人間にどのような影響を与え、集団の「現実」がどう変わるのか、という話になることもありません。

「まあ、いろいろとむずかしいよね」で話が済む分には問題ありませんが、これがマネジメ

「だって人間だもの」のマネジメント論 〜 リベラルアーツをマネジメントに役立てる視点

(この記事も、以前に書いた「思考のプロセスに目を向けるためのエクササイズ 〜 「批判的」に読むために必要なことは?」と同様に、エクササイズを念頭に置いて書いたものです。なので、記事の最後の問いに対する答えはここには書かれていません)

ビジネスケースを読んでいると、「この事態にどう対応するかが大事なんだよな」と思える状況がサクッと素通りされていて、ものすごく肩透かしをくらうことがあります。

たと

空気を変えることばと経験を煮込むことば

先日の、中島崇学さんの「空気を変えるすごいひと言」を読んで考えたことのつづき(というか、そこから思い浮べた、まるきり別ものの話)。

「空気を変えるすごいひと言」を読み、その本の出版感謝会に出席した後でときどき思いかえしていることばがある。

それは、空気を変えることばの真反対の側にある。

いま・ここで起きていることにすばやく対応することばではなく、対話の場を離れ、いろんな経験を積んでいくなかで

アッという間に音声配信コンテンツをつくることが決まった

今日は、(ひそかに「ナカミチさんの千本ノック」と呼んでいる)悪だくみの会議。

去年から今年1月にかけて、グロービス「学び放題」のコンテンツを3本つくった(間もなく1本目が完成する)が、これにつづいて、こんどはグロービス講師2人による音声コンテンツをつくろうではないか、という話。

これまでにつくった3本は、「中級コース」の映像コンテンツとして、ある程度しっかりとしたフォーマットに沿ったものだった

思考のプロセスに目を向けるためのエクササイズ 〜 「批判的」に読むために必要なことは?

以前の記事にこんなことを書きました。

哲学書を読むときは、そこに「何が書かれているか」(コンテンツ)ではなく、そこで思考が「どのように積み重ねられているか」(プロセス)に目を向けることが大事。

ところが、映画やドラマの副音声解説の「この場面、編集をものすごく工夫しているんですよ」みたいな説明は、哲学書(哲学書にかぎった話でもありませんが)のどこにも書かれていません。

そのため、何に目を向け、

中島崇学さんの「空気を変えるすごいひと言」を読んで考えたこと

一ヶ月ほど前に共創アカデミー代表取締役の中島崇学(なかじまたかあき)さんと会った。

中島さんと最初に会ったのは本当に大昔。

日本企業のコーチング導入プロセスに関するフィールドリサーチをやっていたころだ(15年前? 16年前? もっと前?)。その後、中島さんが主催する「ファシリテーション塾」という勉強会の立ち上げ当初にお話させてもらう機会はあったが、ここ何年もご無沙汰だった。

で、その中島さん